EL MATRIMONIO MIXTO EN LA IGLESIA LATINA Y EN LAS

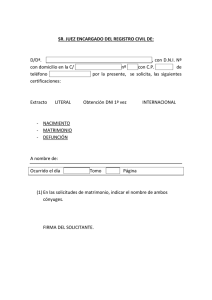

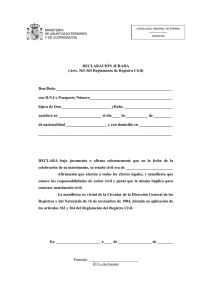

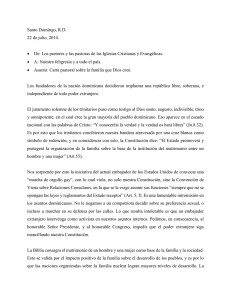

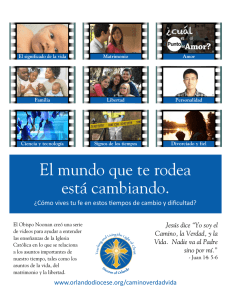

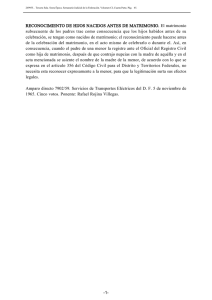

Anuncio