Frente a la violencia

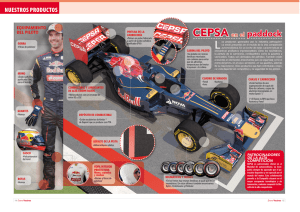

Anuncio