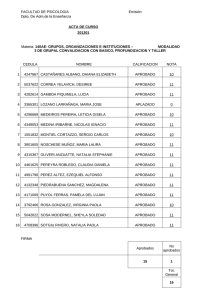

la trama: 1898

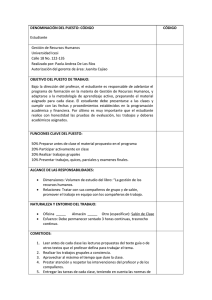

Anuncio