clérigos a la sombra de un pariente en el xviii

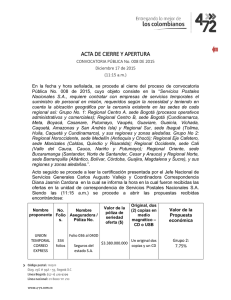

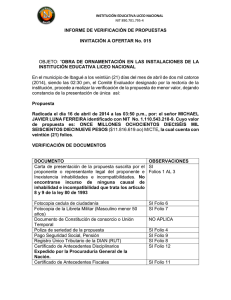

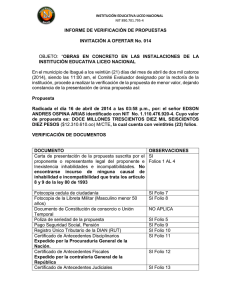

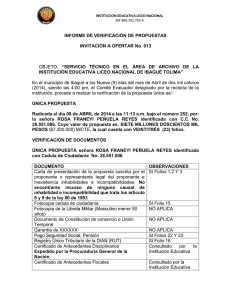

Anuncio