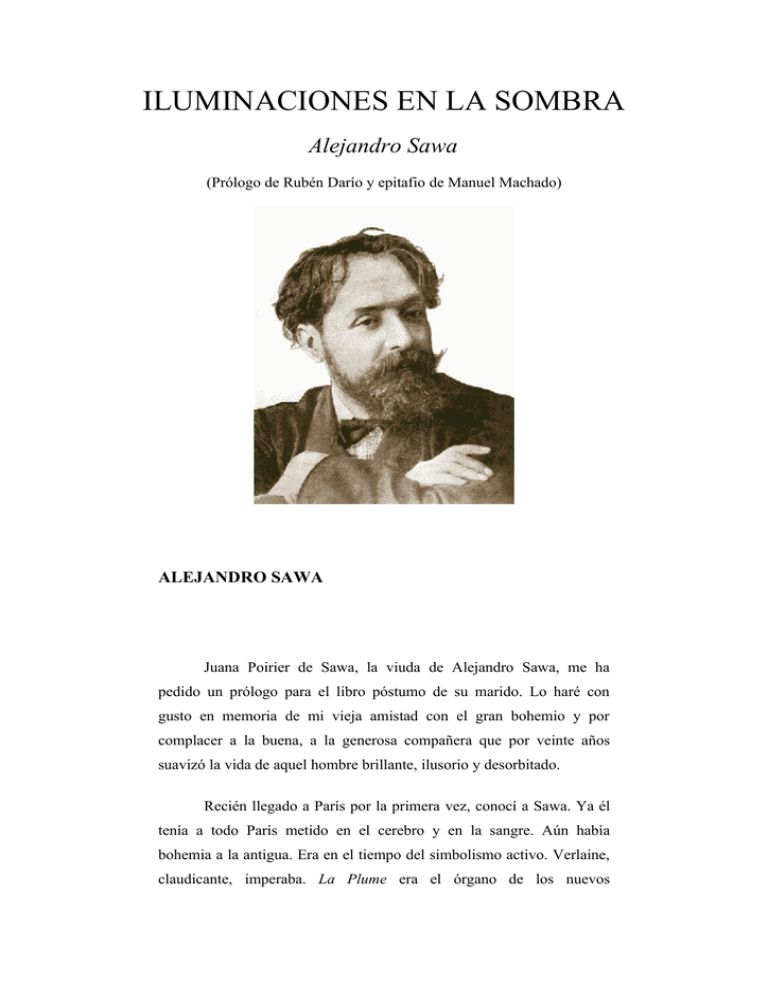

Iluminaciones en la sombra Alejandro Sawa

Anuncio