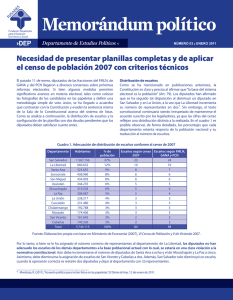

de Carlos Böhrt Irahola - Bibliothek der Friedrich-Ebert

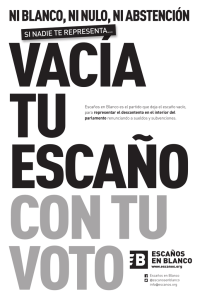

Anuncio