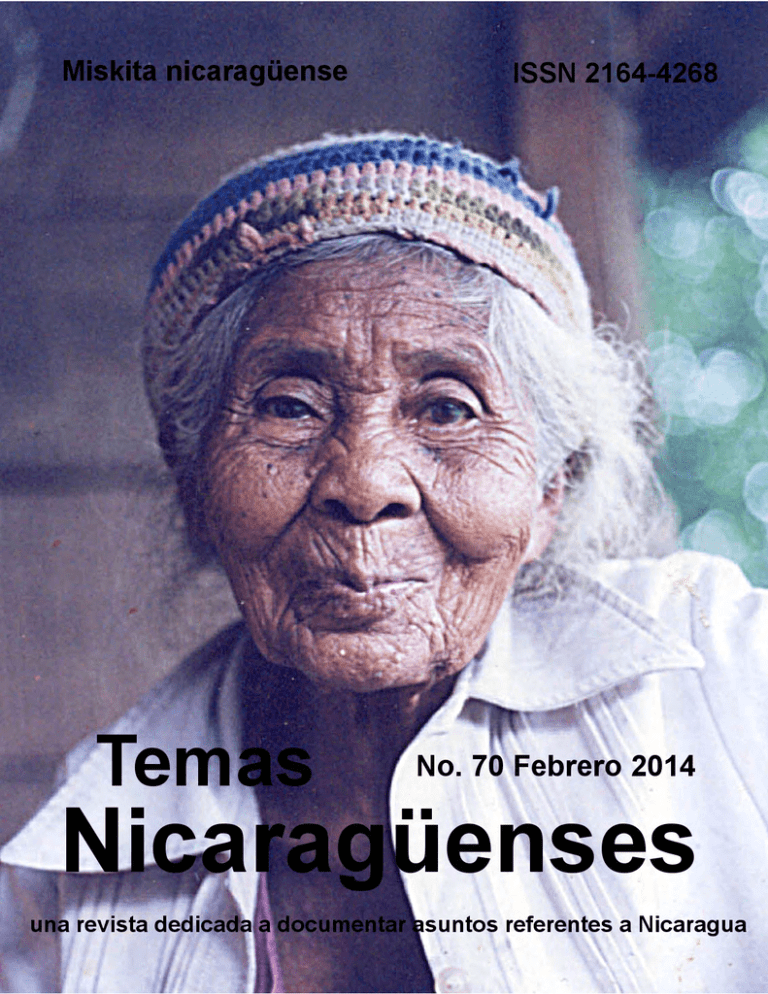

No. 70 - Revista de Temas Nicaragüenses

Anuncio