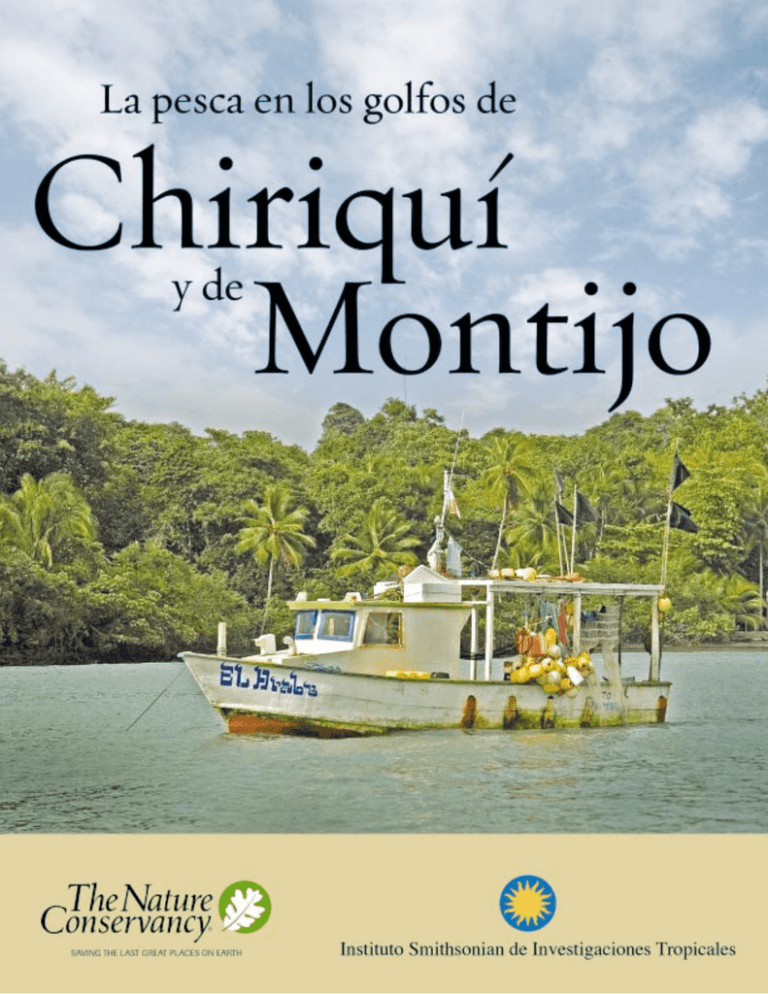

084.Analisis de la situacion de la pesca en los golfos de Montijo y

Anuncio