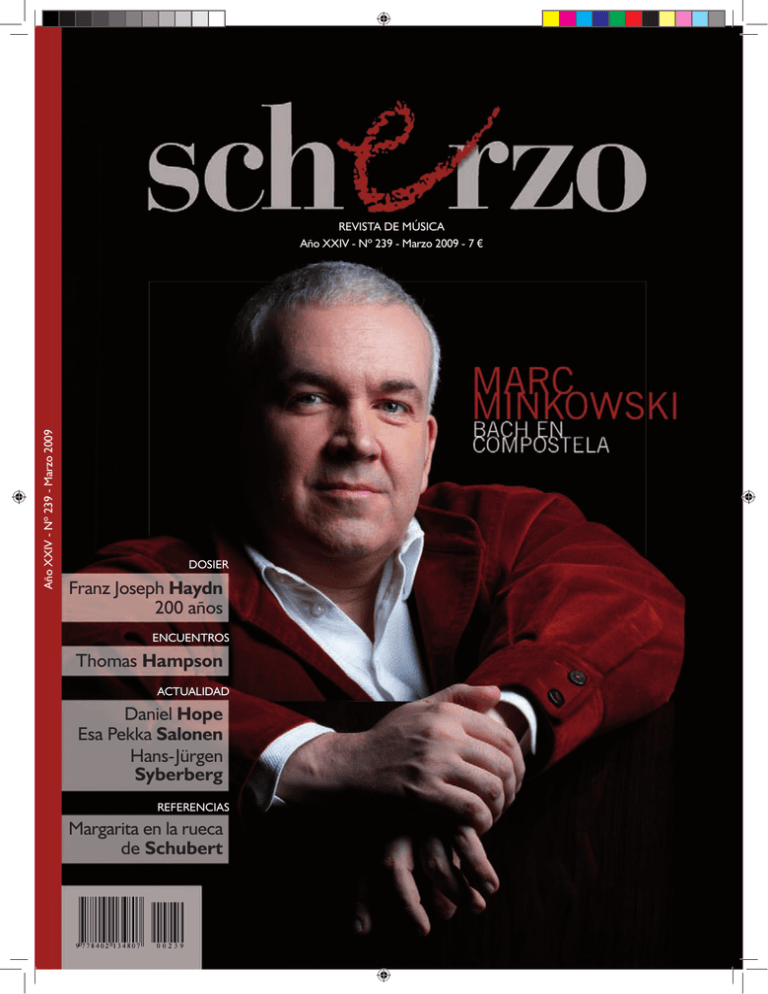

Franz Joseph Haydn 200 años Daniel Hope Esa Pekka Salonen

Anuncio