El Espai Familiar de Petita Infancia como servicio público de

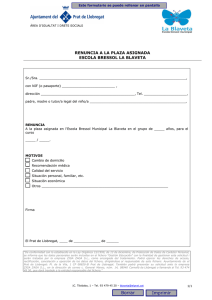

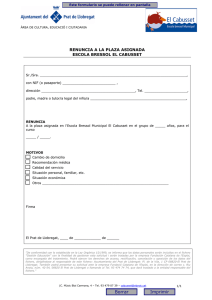

Anuncio