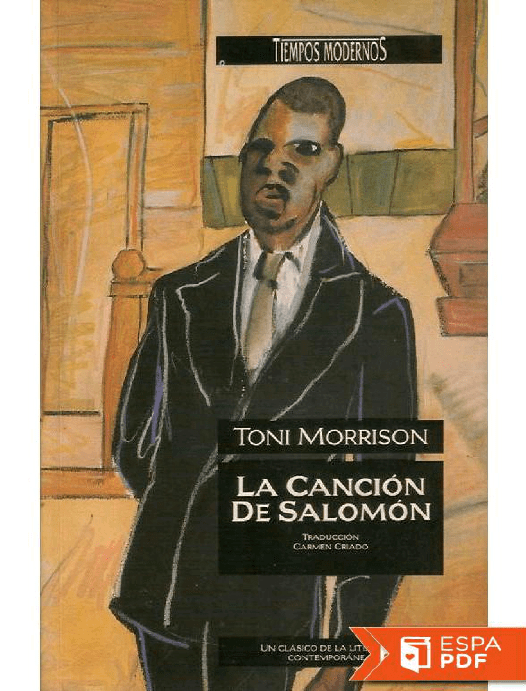

La canción de Salomón

Anuncio