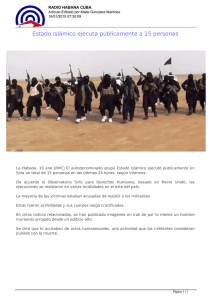

MIL ECOS: Discursividades y narrativas en torno

Anuncio