La paloma

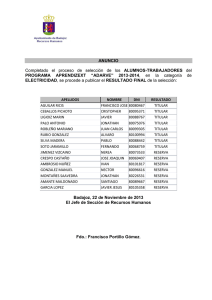

Anuncio