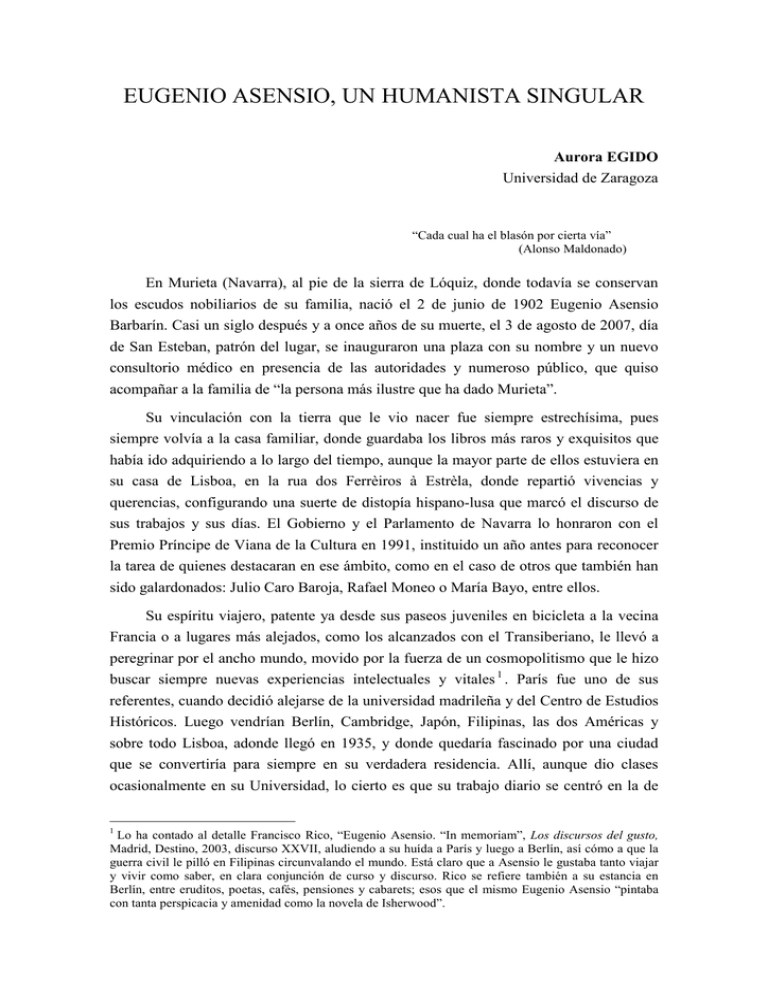

Eugenio Asensio, un humanista singular

Anuncio