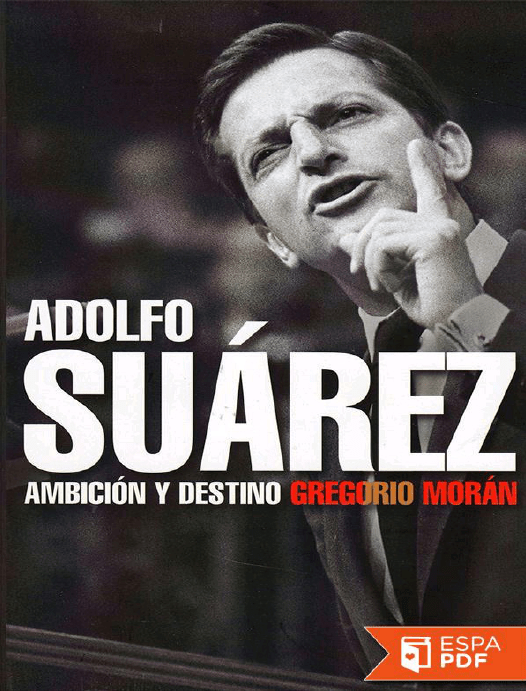

Adolfo Suárez

Anuncio