PSICOLOXIA 16 ok:REVISTA PSICOLOX. 16

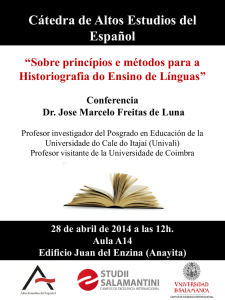

Anuncio