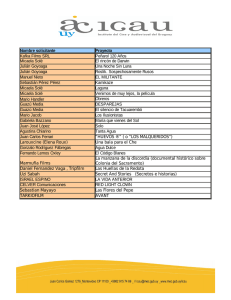

Micaela - Biblioteca Virtual Universal

Anuncio