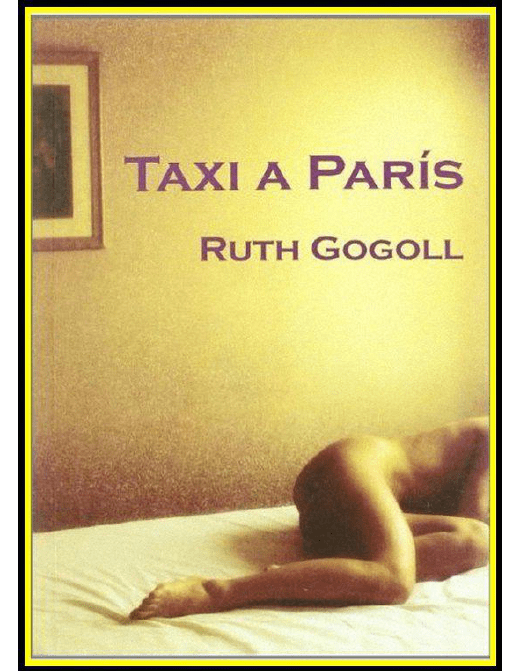

Taxi a París - Libera tus sentidos

Anuncio