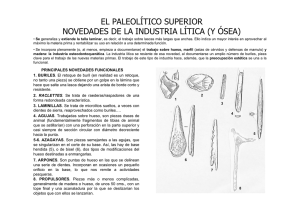

Temas tipológicos y tecnológicos. IN: Tipología lítica

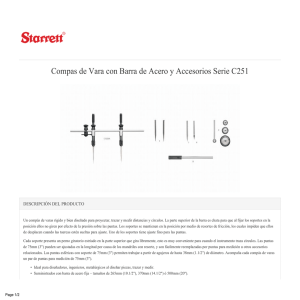

Anuncio