Poesía de postguerra - Lengua castellana y literatura

Anuncio

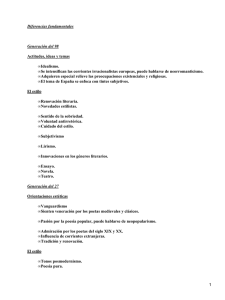

DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA Comentario de texto. 4º ESO. Poesía de posguerra MIGUEL HERNÁNDEZ Primeras obras La producción hernandiana se inicia con Perito en lunas (1933), obra de influencia barroca y vanguardista. El rayo que no cesa (1936) contiene poemas que expresan el sufrimiento del amor no correspondido a través de imágenes surrealistas y de símbolos, como el rayo, y elementos minerales o puntiagudos, como el cuchillo. ¿No cesará este rayo que me habita el corazón de exasperadas fieras y de fraguas coléricas y herreras donde el metal más fresco se marchita? ¿No cesará esta terca estalactita de cultivar sus duras cabelleras como espadas y rígidas hogueras hacia mi corazón que muge y grita? Este rayo ni cesa ni se agota: de mí mismo tomó su procedencia y ejercita en mí mismo sus furores. Esta obstinada piedra de mí brota y sobre mí dirige la insistencia de sus lluviosos rayos destructores. Miguel Hernández, El rayo que no cesa. Poesía comprometida Durante la guerra escribió sobre la dignidad del pueblo en lucha. Viento del pueblo (1937) es un canto de exaltación y alabanza, pero El hombre acecha (1939) refleja ya el pesimismo por la muerte y los horrores de la guerra. Últimos poemas Escrito en la cárcel, Cancionero y romancero de ausencias (1938-1941) retoma el tema amoroso, pero desde el dolor por la ausencia de la mujer y del hijo, y por la falta de libertad. La intensa emoción de estos poemas se expresa con recursos del neopopularismo: Llegó con tres heridas: la del amor, la de la muerte, la de la vida. Con tres heridas viene: la de la vida, la del amor, la de la muerte. 1 Con tres heridas yo: la de la vida, la de la muerte, la del amor. Miguel Hernández, Cancionero y romancero de ausencias. ACTIVIDADES 1. ¿De dónde parte el rayo del primer poema? ¿Adónde se dirige? Indica cómo es. 2. Teniendo en cuenta la biografía de Miguel Hernández, explica a qué aluden las diferentes heridas de la segunda composición. 3. Analiza el tema, la métrica y los recursos expresivos de los dos textos y justifica su adscripción a una etapa poética de Miguel Hernández. POESÍA DE POSGUERRA En los años cuarenta se desarrolló una “poesía arraigada”, desvinculada de la realidad del momento e inspirada en Garcilaso, que abordó temas como el amor, la naturaleza, la religión, la exaltación de la patria, etc., en metros y estrofas clásicos (endecasílabos, sonetos…). Autores como Luis Rosales, Luis Felipe Vivanco, Leopoldo Panero y Dionisio Ridruejo publicaron estas composiciones en la revista Garcilaso, y José García Nieto, en Escorial. Paralelamente se desarrolló una “poesía desarraigada”, que expresa el dolor ante el sufrimiento en poemas llenos de subjetividad y escritos en verso libre. Las obras más significativas de esta orientación son Hijos de la ira (1944), de Dámaso Alonso, y Sombra del paraíso (1944), de Vicente Aleixandre, así como las de los autores que publicaron sus poemas en la revista Espadaña. “Acción de gracias por estar a su lado” Gracias por abril si siento su creciente maravilla, gracias por esta sencilla plenitud de sentimiento, gracias porque suena el viento y entre los álamos reza, gracias si, al fin, la tristeza se convierte en mi destino, gracias, Señor, el camino terminará donde empieza. Luis Rosales, Poesía reunida. POESÍA SOCIAL En la década de los cincuenta, muchos poetas desarraigados llegaron a considerar la poesía como un instrumento de denuncia social y abandonaron los sentimientos personales para dar testimonio de la realidad del momento. Los poetas sociales abordaron en sus composiciones la situación de España, la solidaridad, la lucha por la libertad y las injusticias sociales, con un lenguaje sencillo y coloquial cercano al prosaísmo. Se inscriben en esta tendencia, entre otros, Blas de Otero (Pido la paz y la palabra, 1955), Gabriel Celaya (Cantos iberos, 1955) y José Hierro (Cuanto sé de mí, 1957). 2 “En el principio” Si he perdido la vida, el tiempo, todo lo que tiré, como un anillo, al agua; si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra. Si he sufrido la sed, el hambre, todo lo que era mío y resultó ser nada, si he segado las sombras en silencio, me queda la palabra. Si abrí los labios para ver el rostro puro y terrible de mi patria, si abrí los labios hasta desgarrármelos, me queda la palabra. Blas de Otero. POESÍA DE RENOVACIÓN FORMAL En los años sesenta se produjo una renovación formal y temática en la poesía. En ella irrumpió un grupo de poetas, la “promoción del sesenta”, que, sin olvidar las cuestiones sociales, trató temas personales (el amor, la amistad, la infancia, etc.). Estos escritores consideraban la poesía como un acto de conocimiento y buscaron nuevas formas de expresión. En esta línea de renovación destacan Jaime Gil de Biedma, Ángel González, Claudio Rodríguez y José Ángel Valente. A finales de la década surgió una nueva promoción de poetas, los llamados “novísimos”, que incorporaron asuntos y formas propios del cine, el cómic, la televisión…, y condujeron a una mayor ruptura con la tradición literaria. El nombre del grupo procede de la antología Nueve novísimos poetas españoles, publicada en 1971 por el crítico José M.ª Castellet, que reunía composiciones de Pere Gimferrer, Ana M.ª Moix, Vicente Molina Foix, Guillermo Carnero, Antonio Martínez Sarrión, Manuel Vázquez Montalbán, Félix de Azúa, Leopoldo M.ª Panero y José M.ª Álvarez. ACTIVIDADES 1. ¿A quién se dirige el emisor del poema de Luis Rosales? ¿Qué agradece? 2. En En el principio, Blas de Otero proclama su fe en la palabra. ¿Qué ha perdido para que sólo le quede esta? ¿Cuál ha sido uno de los motivos de esa pérdida? ¿A qué puede hacer referencia con esa expresión? 3. Analiza la métrica y el tema de los dos textos y justifica la adscripción de cada uno de ellos a una tendencia de la lírica desde la Guerra Civil. 3