PED1 CMMC Axel Cotón Gutiérrez

Anuncio

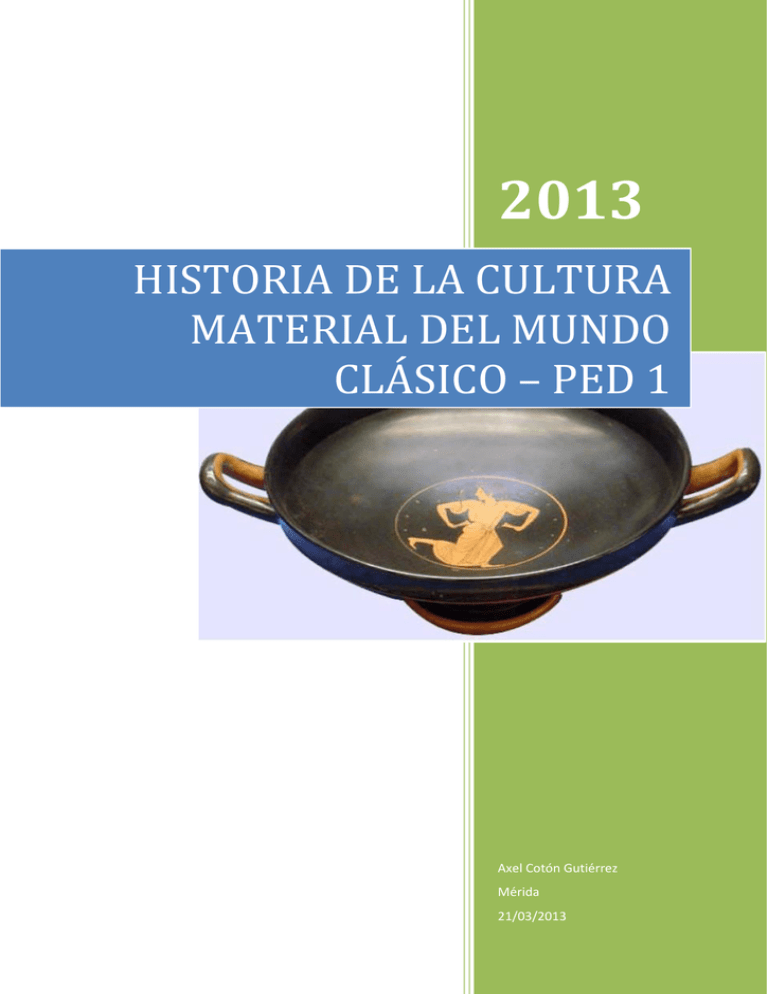

2013 HISTORIA DE LA CULTURA MATERIAL DEL MUNDO CLÁSICO – PED 1 Axel Cotón Gutiérrez Mérida 21/03/2013 HISTORIA DE LA CULTURA MATERIAL DEL MUNDO CLÁSICO – PED 1 2013 EJERCICIO 1 Analice cada uno de los siguientes elementos de la cultura material, desde el punto de vista técnico y estilístico. Indique su función y establezca la secuencia cronológica de la serie: FIGURA 1: En la figura reconocemos una crátera (del griego κράτηρ), es una vasija cerámica de gran capacidad destinada a contener una mezcla de agua y vino con la que se llenaban las copas; los antiguos raras veces bebían el vino puro. Se llevaba al lugar de la comida y se depositaba en el suelo o sobre una tarima. El copero (llamado en latín pincerna o pocillator) administraba el líquido con un cucharón o kyathos (llamado en latín cyathus) y llenaba las copas (pocula o calice) de los invitados. La figura se decora con escenas de ritos pre-deposicionales dentro del ritual funerario, lo cual la sitúa claramente en el periodo final del geométrico. Pertenece al Periodo Geométrico (900-700 a.C) por cantidad de decoración lineal y por la aparición de figuras humanas y animales, lo cual no sucede hasta el Geométrico tardío. Sin embargo están las Axel Cotón Gutiérrez – Centro Asociado de Mérida Página 1 HISTORIA DE LA CULTURA MATERIAL DEL MUNDO CLÁSICO – PED 1 2013 figuras sometidas a una rígida abstracción geométrica que las reduce a sus rasgos esenciales. Los animales de este período (aves, cérvidos, cápridos y caballos, preferentemente) se conciben en actitudes estereotipadas, en actitud heráldica. Las figuras humanas se representan en dos dimensiones, con el torso reducido a un triángulo visto de frente y las piernas y la cabeza de perfil, sin concesiones al detalle. En la vasija se representa una parte del ritual funerario. Este ritual tenía varias partes, la primer serían los ritos pre-deposicionales –prothesis y ekphora-, después vendrían los ritos deposicionales, más tarde los post-deposicionales de carácter inmediato –en el cementerio y fuera de él- y por último los ritos posteriores al fin del duelo. El ritual funerario era de carácter familiar sin ningún sacerdote y era considerado importante tener una ceremonia digna, y en el caso de los atenienses hacerlo en su tierra. Estos ritos empezaban cuando la persona se acercaba al final y se terminaban mucho después de su muerte. El primer rito después de la muerte era la prothesis que consistía en la preparación del cuerpo y su velatorio, que duraba entre dos y diecisiete días. Después venía la Ekphora, rito representado en la vasija de la figura, que consiste en el traslado del cuerpo desde el lugar del velatorio, que era en la casa del difunto, hasta el cementerio. Este traslado podía ser en carruaje o en andas. La figura es una de los ejemplos que actualmente existen para mostrar cómo era el transporte en carruaje. Se cree que este traslado se hacía durante la noche, acompañado de cierta parafernalia musical y un desfile que encabezaban los hombres y cerraban las mujeres. De los ritos deposicionales se carece de información, y de los post-deposicionales, cabe destacar, que se hacían sacrificios en el cementerio y fuera de él se hacía un banquete en la casa del difunto. Por último de los ritos posteriores al fin del duelo podemos nombrar que la memoria del difunto se mantenía por lo menos durante una generación. Concretamente esta crátera es conocida como la Crátera de Dipylon, perteneciente al Período Geométrico Tardío (≈ 725 a.C.), y se encuentra en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Axel Cotón Gutiérrez – Centro Asociado de Mérida Página 2 HISTORIA DE LA CULTURA MATERIAL DEL MUNDO CLÁSICO – PED 1 2013 FIGURA 2: En la figura podemos observar dos ánforas (es un recipiente cerámico de gran tamaño con dos asas y un largo cuello estrecho), destinadas preferentemente a enterramientos masculinos y femeninos. Las ánforas perteneces sin duda al Período Protogeométrico (1050 – 900 a.C.), debido tanto a que durante este período son uno de los vasos más representados, como por los motivos geométricos dispuestos sobre las ánforas. En este período desaparecen los perfiles característicos submicénicos y surgen otros nuevos como los de las figuras. El elemento más novedoso será el nuevo modo de concebir el vaso, que se considera ahora como un todo orgánico en el que la decoración enfatiza la articulación de la forma del recipiente. Además de los motivos geométricos de las figuras predominan los grupos de círculos y semicírculos concéntricos trazados a compás, triángulos, losanges y líneas onduladas. En este período perteneciente a la Edad Oscura, predomina la cremación, salvo en el caso de los niños, a los que sistemáticamente se inhuma en cistas o en fosas. Las estructuras funerarias solían ser sencillas, consistentes en una fosa cuadrada o rectangular de dimensiones reducidas, en cuyo fondo se realiza un orificio para introducir la urna. Al final del período la tumba empieza a ser señalada por una piedra caliza hincada a la manera de una estela. Axel Cotón Gutiérrez – Centro Asociado de Mérida Página 3 HISTORIA DE LA CULTURA MATERIAL DEL MUNDO CLÁSICO – PED 1 2013 El empleo de ánforas como contenedores de las cenizas presentaba una cierta caracterización formal de acuerdo con el sexo del individuo (tal y como demostró J. Boardman). De esta manera, aunque no se cumpla en la totalidad de los casos, para las mujeres se emplean ánforas con las asas en el hombro (figura de la derecha), en tanto que para los hombres predominan las ánforas con las asas en el cuello (figura de la izquierda). Los ajuares no solían ser ricos, si bien se destaca la aparición de armas asociadas a los ajuares masculinos; se trata de puntas de lanza de bronce y hierro y espadas, con frecuencia con la hoja doblada abrazando el cuello del ánfora, en tanto en que la empuñadura se introduce dentro de la misma. En los enterramientos femeninos son frecuentes las fíbulas, anillos y las agujas. Respecto a las ánforas concretas, la masculina pertenece a la tumba del guerrero Areopagus, datada en el 900 a.C. y se encuentra en el Museo del Ágora Antigua de Atenas. Axel Cotón Gutiérrez – Centro Asociado de Mérida Página 4 HISTORIA DE LA CULTURA MATERIAL DEL MUNDO CLÁSICO – PED 1 2013 FIGURA 3: En la figura reconocemos una estela (del griego, στήλη, stēlē; plural, στήλαι, stēlai y del latín stela; plural, stelae) es la denominación de un monumento, usualmente monolítico con inscripciones, en forma de lápida, pedestal o cipo, que se erige sobre el suelo y puede tener una función conmemorativa, funeraria, religiosa o geográfica. En concreto la figura representa una estela funeraria. Se trata de una estela de la época clásica de finales del siglo V a.C., debido a que es el período en que aparece un nuevo modelo de enterramiento consistente en un recinto – períbolos – en cuyo interior se encontraban varias tumbas, las cuales se señalizaban externamente con estelas, a partir del 430 a.C. se instaura en estas estelas un nuevo modelo de relieve, en los que se representan individuos o parejas en diferentes actitudes, tal y como los de la figura. Estas estelas solían estar hechas de mármol. Los relieves solían representar la imagen del difunto en vida, solo o Axel Cotón Gutiérrez – Centro Asociado de Mérida Página 5 HISTORIA DE LA CULTURA MATERIAL DEL MUNDO CLÁSICO – PED 1 2013 acompañado de un familiar y, durante la segunda mitad de siglo, se incorpora un nuevo repertorio iconográfico consistente en la despedida simbolizada por un apretón de manos; en las estelas femeninas (como la de la figura), la difunta aparece acicalándose para su último viaje ayudada por una sirvienta y a veces de un niño que quizás represente la muerte en el parto. La estela de la figura es la famosa estala ática de Hegeso. Fue encontrada en 1870 en el antiguo cementerio de Kerameikos. En la estela podemos observar a Hegeso, una dama griega, sentada observando y despidiéndose de las joyas que le tiende una joven doncella; cabe señalar la serena expresión de su rostro observando las pertenencias que no podrá llevar consigo cuando la muerte venga a por ella. El estilo de la obra es de la generación posterior a Fidias; pueden observarse en el vestido de la doncella que sostiene la cajita de joyas los mismos pliegues que en la Afrodita de los Jardines, de Alkamenes. La dama Hegeso lleva ropajes transparentes, como las diosas del Partenón. Las figuras se proyectan con una cierta libertad fuera del marco de la estela; no están encajonadas dentro del cuadro, como será de rigor más tarde para los fabricantes de monumentos funerarios de este tipo. La inscripción en la franja superior dice: «ΗΓΗΣΩ ΠΡΟΞΕΝΟ», es decir, HEGESO PRÓXENO (título de honor entre los griegos, una especie de cónsul). Es digna de mención la silla con las patas de sable, que habrá de retomarse en el mobiliario estilo «imperio» de la Europa del siglo XIX. El original está esculpido en mármol y mide 1,56 m de altura y 0,97 m de ancho.. Se halla en el Museo Nacional de Atenas, pero se ha colocado una copia del mismo en el lugar donde se encontró, el Cerámico, la antigua necrópolis que en la Atenas clásica acogió las tumbas de los ciudadanos más ilustres. La estela de Hegeso es la mejor prueba del valor de las estelas funerarias áticas, tanto por la hondura de su contenido como por su plasticidad insuperable. El conjunto denota armonía y elegancia, y la expresión melancólica de los rostros está llena de belleza y poesía. Axel Cotón Gutiérrez – Centro Asociado de Mérida Página 6 HISTORIA DE LA CULTURA MATERIAL DEL MUNDO CLÁSICO – PED 1 2013 FIGURA 4: En la figura observamos una losa funeraria pintada, perteneciente a una tumba macedónica del siglo III a.C. Durante el período ptolemaico un tipo distintivo de la tumba subterránea para entierros múltiples proliferó en los cementerios de la ciudad de Alejandría. Cámaras hipogeicas dispuestas alrededor de un peristilo. La mayoría de las cámaras contenía una serie de largos nichos estrechos, excavados en las paredes, que servían para introducir los sarcófagos. Algunos nichos fueron sellados con losas de piedra caliza pintada en forma de pequeños santuarios. En la figura vemos una representación muy viva de un hombre tratando de embridar un caballo, mientras que hay un niño de pie detrás de él. La losa en cuestión es una losa de caliza que se puede encontrar en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Fue encontrado en una tumba cerca de Alejandría, Egipto, en 1884. Posee una inscripción pintada: "Pelopides, de Tesalia", en el norte de Grecia, que debe haber sido uno de los muchos extranjeros que se congregaron en la rica capital cosmopolita de Ptolomeo. Axel Cotón Gutiérrez – Centro Asociado de Mérida Página 7 HISTORIA DE LA CULTURA MATERIAL DEL MUNDO CLÁSICO – PED 1 2013 FIGURA 5: En la figura observamos un kurós, kourós o kouros (plural kuroí, kouroí, kouroi respectivamente; en griego antiguo κουρός, κουροί) es una estatua de un varón joven, fechada a partir del Periodo Arcaico del arte griego (sobre 650 al 500 a. C.). Es un tipo de escultura que imperó durante los siglos VIII–VI a. C. El equivalente femenino son las korai (singular koré). Se caracterizan por un tratamiento de la anatomía corporal, en el que zonas como el cabello o la musculatura se disponen como figuras geométricas o en torno a ejes, verticales y horizontales, que definen partes simétricas. En general, se distinguen por un tórax excesivamente abombado y un abdomen muy reducido, lo que resulta desproporcionado. La representación de la rodilla se solventa dándole forma de trapecio invertido. El cabello se geometriza y otros rasgos característicos son los ojos almendrados y labios cerrados o, a lo sumo, el labio superior levantado, intentando una sonrisa mecánica que se denomina «sonrisa arcaica». Axel Cotón Gutiérrez – Centro Asociado de Mérida Página 8 HISTORIA DE LA CULTURA MATERIAL DEL MUNDO CLÁSICO – PED 1 2013 Este tipo de escultura está pensada para ser vista de frente siguiendo el modelo egipcio y acusa el principio de simetría. Hasta la época clásica no comenzaron a realizarse esculturas para ser miradas desde cualquier punto de vista. Sin embargo, algunas de las esculturas clásicas seguían contando con esta característica ya que se esculpían para estar situadas en nichos o ábsides. La obra se disponía siempre siguiendo determinados convencionalismos. Se situaban los brazos pegados a lo largo del cuerpo con los puños cerrados y una pierna algo adelantada aunque plantada en el suelo en un tímido intento de reflejar el movimiento. Las figuras no aparecen mostrando sentimiento alguno, esgrimiendo únicamente la típica «sonrisa arcaica» anacrónica, que parece tener objetivos formales de reforzamiento de la boca. Esto es debido a que el objetivo de la escultura era transmitir la sensación de fortaleza y plenitud física del joven triunfador. Los primeros kuroí estaban hechos de madera y no se han conservado, pero hacia el siglo VII a. C. los griegos comenzaron a tallar la piedra con herramientas de hierro y empezaron a tallar kuroí de piedra, en particular de mármol de las islas de Paros y Samos. Este Kouros en concreto, es el conocido Kouros de Volomandra, se llama así por el lugar en el Ática, donde se descubrió, en el emplazamiento de un antiguo cementerio, podemos asumir que era una estatua conmemorativa. Esta hecho en mármol y tiene 1,79 cm de altura. Se encuentra en el Museo Arqueológico de Atenas desde 1906. Esta datado en el 560 -550 a.C. La cronología de las figuras anteriores sería: Figura CONCEPTO Figura 2: Ánforas funerarias 1050 – 900 a.C. Figura 1: Crátera de Dipylon 725 a. C Figura 5: Kouros de Volomandra Figura 3: Estela de Hegeso Siglo V a.C. Figura 4: Losa funeraria macedónica pintada Siglo III a.C. Axel Cotón Gutiérrez – Centro Asociado de Mérida CRONOLOGÍA (AÑOS) 560 – 550 a.C. Página 9 HISTORIA DE LA CULTURA MATERIAL DEL MUNDO CLÁSICO – PED 1 2013 EJERCICIO 2 S. GONZÁLEZ REYERO: “El banquete griego en Occidente. La Galia: alcance y límites de un tipo de comensalidad”, Quaderns de prehistòria i arqueologia de Castelló, 21 (2000), pp. 227-258. - Realice el comentario (tipo de producción, técnica y cronología) sobre los siguientes recipientes cerámicos e indague sobre su uso en el symposium. Respuesta: Las tres figuras pertenecen a las cerámicas de figuras rojas. Hacia el 530 a.C. se inventa en Atenas la nueva técnica llamada a revolucionar la cerámica griega. Con respecto a las convenciones representativas, aunque se sigue asociando el color blanco con la piel femenina, a partir de ahora, la distinción de sexi vendrá dada por las facciones, la vestimenta y la anatomía. Estos cambios llevan acompañados de avances en las capacidades representativas del dibujo. De este modo, comienza una nueva búsqueda de la verdadera perspectiva naturalista frente al concepto bidimensional imperante con anterioridad (vasos de figuras negras). La rigidez anterior de las figuras da paso a posiciones semifrontales y las caderas de perfil se solucionan con una figura de medio lado con los miembros en escorzo, marcando la musculatura en el cuerpo masculino. Aunque se evita la representación frontal de la cabeza, los ojos comienzan a dibujarse debidamente de perfil colocando el iris en un punto más parecido al natural. También la ejecución de paños experimenta avances, adquiriendo un tratamiento más natural con caídas en varias direcciones. Con respecto a la composición escénica, se supera la yuxtaposición de figuras en un mismo plano y se intenta disponer unas figuras más arriba que otras para sugerir profundidad. A partir de mediados del siglo V a.C. los pintores logran dominar la perspectiva lineal en la representación de los elementos que contextualizan las escenas, poniendo fin a la visión frontal de los templetes o los muebles. Las telas de las vestiduras dejan de caer pesadamente en pliegues plisados o dobladillos en zig-zag, para agitarse con naturalidad, mientras que las figuras expresan emociones con cierta intensidad. El momento de la Axel Cotón Gutiérrez – Centro Asociado de Mérida Página 10 HISTORIA DE LA CULTURA MATERIAL DEL MUNDO CLÁSICO – PED 1 2013 profundidad culmina en el siglo IV a.C., momento en que también las figuras llegarán a presentarse en escorzos antes inimaginables y con gran detalle en la representación anatómica. Un fenómeno destacado en el campo de la cerámica griega del siglo IV a.C. será su difusión, que alcanza la Península Ibérica (de dónde proviene la cerámica de la figura). En cuanto a la temática que anima la decoración de los vasos de figuras rojas, se mantienen básicamente los mismos contenidos que en la anterior producción si bien se percibe mayor énfasis en la selección de determinados mitos y en escenas de banquetes y atletas. Los dos cambios iconográficos más importantes serán la recesión de las figuras monstruosas y la tendencia a dotar de mayor juventud a las divinidades y los héroes, salvo en el caso de figuras olímpicas mayores como Zeus, Poseidón o Hefaistos. En la figura se puede apreciar una crátera de campana de cerámica ática. La segunda parte del banquete conllevaba una elaborada ritualización. Por ejemplo, la mezcla obligatoria del vino con el agua, los objetos que debían usarse, el orden de quién cantaba o hablaba, los entretenimientos que comenzaban, etc. Un elemento indispensable para el correcto discurrir del symposium era la crátera. En efecto, en ella tenía lugar la mezcla del vino, sin la que el arte de beber según las normas del symposium no podía realizarse. La crátera se representó frecuentemente en las escenas de cerámicas que aludían al banquete. En ellas, este objeto ocupaba casi siempre un lugar central entre los bebedores, hasta el punto de que ha llegado a afirmarse que la crátera constituía el elemento organizativo de las Axel Cotón Gutiérrez – Centro Asociado de Mérida Página 11 HISTORIA DE LA CULTURA MATERIAL DEL MUNDO CLÁSICO – PED 1 2013 imágenes. La causa para este protagonismo fue, según algunos autores, que este objeto era el punto de origen para la distribución del vino e indicaba la importancia de compartir de la manera correcta el preciado líquido. De esta forma, la crátera no era simplemente un objeto técnico, en ella convergían algunos valores fundamentales del banquete griego como la mezcla, la distribución, la libación, la reserva de parte de la bebida para los dioses, etc. Era, en definitiva, un símbolo de la convivialidad. La crátera de la figura es conocida como la Crátera del Sacrificio y fue encontrada en la Necrópolis de Poble Nou, sector Quintana 02. Esta datada entre el 425 – 320 a.C. Tiene 280 mm de altura, con una boca de 273 mm de diámetro y una base de 136 mm de diámetro. Se encuentra en el Museo Municipal La Vila Joiosa. En ella se observan figuras rojas con escena de sacrificio en una de sus caras y escena de conversación de tres figuras femeninas, en la otra. La escena principal representa una escena ritual de sacrificio. De izquierda a derecha, se observa una figura joven masculina desnuda portando un jabalí; al lado una figura masculina barbada, laureada y togada portando una cílica; a la derecha, una figura de un joven laureado y togado portando un kylix, y, al lado, una figura de un joven laureada y togada tocando el aulós o doble flauta. Justo delante del tercer personaje se encuentra un altar de sacrificio, al que se conduce el jabalí. Esta escena representa a Apolo y su cortejo, llevando al altar de sacrificios al animal. En la otra escena podemos ver representadas tres figuras femeninas, vestidas con manto plisado y peinadas con moño. El personaje central está portando un bastón y el de la izquierda lleva una cílica en la mano derecha. Ambas escenas están enmarcadas por un friso vegetal de hojas de roble en la parte superior y una cenefa de meandros en la parte inferior. Axel Cotón Gutiérrez – Centro Asociado de Mérida Página 12 HISTORIA DE LA CULTURA MATERIAL DEL MUNDO CLÁSICO – PED 1 2013 En la figura se puede apreciar un Enócoe (idioma griego οἰνοχόη, oinokhóê, del griego antiguo οἶνος oĩnos, ‘vino’, y χέω khéô, ‘verter’), es una jarra de vino que sirve para sacar el vino de una crátera. Este tipo de vaso se caracteriza por una única asa y un tamaño de 20 a 40 cm. Se distinguen varios tipos según la forma de la embocadura y de la panza. El más común (tipo 1) posee un pico trilobulado. El tipo 8 recuerda a las jarras de cerveza modernas, con un cuerpo cilíndrico y una embocadura con labio. El apogeo del enócoe se sitúa en el periodo geométrico. Se hace más raro durante las figuras negras. Es, sin embargo, en los enócoes de figuras rojas arcaicos en los que se funda esta clasificación, elaborada por John Beazley. En la ritualización de que era objeto el banquete se manifestaba, por ejemplo, en la práctica de la libación. Este acto desempañaba un papel fundamental y otorgaba a esta celebración una cierta dimensión religiosa. Por ejemplo, eran frecuentes las escenas de libación en las representaciones de partidas, cuando todos los convidados a un banquete Axel Cotón Gutiérrez – Centro Asociado de Mérida Página 13 HISTORIA DE LA CULTURA MATERIAL DEL MUNDO CLÁSICO – PED 1 2013 observaban la despedida. Este acto se asocia en la cerámica generalmente con la presencia de ciertos objetos como la jarra, los enócoes, y un recipiente, la copa o phiale. Este enócoe de figuras rojas, de cocción mixta a torno, es la representación de Dionisos y Sátiro. El dios, coronado y con tisos, está sentado sobre una roca. El sátiro de pie (apoyando el pie derecho en una roca), presenta al dios una parera con un cisne. Su creador fue Pintor de Caivano. Tiene una altura de 27 cm. Está datada entre el 340-300 a.C. Procede de Campania (Italia, Europa) y se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional de España. En la figura se puede apreciar un Kylix o cílica (plural cílicas; a veces transcrito como kílix) es una copa para beber vino, con un cuerpo relativamente poco profundo y ancho levantado sobre un pie y con dos asas dispuestas simétricamente. El círculo de interior casi plano sobre la base de interior de la copa, llamado tondo, fue la superficie principal para la decoración pintada en las cílicas de figuras negras o figuras rojas del siglo VI y V a. C. Como las representaciones estaban cubiertas de vino, las escenas sólo se revelaban por etapas cuando el vino se apuraba. Fueron a menudo diseñados con esto en mente, con escenas creadas con el propósito de que sorprendieran al bebedor al quedar al descubierto. Como el principal uso de la cílica era en los symposium, a menudo se decoraban con escenas divertidas, románticas, o de naturaleza sexual, que se hacían visibles cuando el asistente se bebía la copa. Dioniso, el dios del vino, y sus sátiros eran temas corrientes. La Axel Cotón Gutiérrez – Centro Asociado de Mérida Página 14 HISTORIA DE LA CULTURA MATERIAL DEL MUNDO CLÁSICO – PED 1 2013 forma de la cílica permitía al bebedor beber mientras estaba recostado, como se hacía en los simposios. La palabra cílica procede del griego κύλιξ-κύλικος, "copa". El kylix de la figura es conocido como el Kylix de Euerdiges y se encuentra en el Museo Británico de Londres. Encontrado en Capua y datado entre el 510 – 500 a.C. En el centro se observa una mujer bailando con krotala (castañuelas) y en el exterior, un joven y dos caballos, dos jóvenes y un acontist (lanzador de jabalina). Tiene un diámetro de 30 cm. Axel Cotón Gutiérrez – Centro Asociado de Mérida Página 15 HISTORIA DE LA CULTURA MATERIAL DEL MUNDO CLÁSICO – PED 1 2013 EJERCICIO 3 P. GONZÁLEZ MARCÉN, S. MONTÓN SUBÍAS y M. PICAZO GURINA: “Continuidad y cambio social en la cultura material de la vida cotidiana”, Complutum 18 (2007), pp. 175-184. Tras leer con detenimiento la “Introducción” y los epígrafes 1, 2, 4 y 5, responda a las siguientes preguntas: - Describa brevemente cuáles son las actividades de mantenimiento en una sociedad y explique su relación con los cambios sociales en el seno de la misma. - Describa las características arquitectónicas de la denominada casa de tipo pastas y sitúe este tipo de casa en la secuencia evolutiva de la casa griega. - Defina la estancia denominada andrón. - Explique los conceptos ideológicos que subyacen en el cambio de las estructuras domésticas. Respuesta: A) Describa brevemente cuáles son las actividades de mantenimiento en una sociedad y explique su relación con los cambios sociales en el seno de la misma Según las autoras de artículo, las llamadas actividades de mantenimiento engloban cinco ámbitos: 1. Vajilla y utillaje doméstico. 2. Cocina y procesado de alimentos. 3. Adecuación y organización del espacio doméstico. 4. Movilidad vinculada a las actividades de mantenimiento. 5. Estado de salud y prácticas de cuidado, curativas y de higiene. Axel Cotón Gutiérrez – Centro Asociado de Mérida Página 16 HISTORIA DE LA CULTURA MATERIAL DEL MUNDO CLÁSICO – PED 1 2013 Existe suficiente evidencia de que las actividades de mantenimiento han experimentado en todos los periodos históricos cambios importantes, sobre todo en las fases llamadas de transición, cuando se produce un cambio histórico abrupto. Es verdad que en el caso concreto de la arqueología a veces resulta más difícil establecer cadenas de causalidad. Pero lo que sí vemos, cuando nos fijamos, es que los cambios en el registro arqueológico se producen a varios niveles, incluido el de las actividades de mantenimiento, y que lo hacen en un conjunto de posibles interrelaciones. En los casos particulares del artículo a modo de ejemplos históricos y metodológicos, se propone observar concretamente qué cambios se producen en las formas de gestión de la alimentación durante la transición del Neolítico Medio al Neolítico Final en Cataluña y cómo se modifican las formas de residencia y convivencia dentro de las comunidades griegas desde la época arcaica a la clásica. Las autoras del artículo creen que muchos Planes de desarrollo del Tercer Mundo han fracasado, porque en su diseño no se ha considerado a las actividades de mantenimiento ni a la gestión que existe en torno a ellas. Ello no sólo ha producido el fracaso de algunos de estos planes sino la aceleración de unos procesos contrarios a los pretendidos como por ejemplo mayor declive de los ecosistemas, de los recursos o incremento de la pobreza, sobre todo entre las mujeres. B) Describa las características arquitectónicas de la denominada casa de tipo pastas y sitúe este tipo de casa en la secuencia evolutiva de la casa griega. Una de las casas más extendidas en la poleis griega clásica es la que se denomina de tipo pastas, por un elemento que funciona a modo de pasillo (aunque sin techo) y que, junto con un patio, comunica todas las estancias internas. Se trata de una casa cerrada al exterior, con una única entrada, sin ventanas o con ventanas pequeñas y altas, para evitar que se pueda ver desde el exterior. Los dos espacios abiertos, el patio y el pastas, conectan físicamente las diferentes partes de la casa e iluminan las habitaciones. Socialmente definen las zonas de mediación entre las diferentes actividades y grupos de la vida doméstica. Axel Cotón Gutiérrez – Centro Asociado de Mérida Página 17 HISTORIA DE LA CULTURA MATERIAL DEL MUNDO CLÁSICO – PED 1 2013 Este tipo de casa parece haber emergido a lo largo del siglo VI a.C. en los diversos lugares de la cuenca egea donde se forman las poleis, a partir de las formas de vivienda que se habían desarrollado a lo largo de la Edad del Hierro. Las diferencias entre las viviendas de época clásica y las de la Edad del Hierro son muy significativas. Aunque no hay un patrón definido para la Edad de Hierro, podemos afirmar que antes del 750 a.C. la mayor parte de las casas, de planta absidal u oval, disponían de una sola habitación y, en algunas ocasiones, de un patio abierto frente al edificio. Al contrario que los patios del período clásico, éste no estaba resguardado del paso de transeúntes frente a la casa. Durante la Edad Oscura parece que la estructuración de la vida en los asentamientos y su espacio social estaba en gran parte controlada por los ritmos y las necesidades de las actividades de mantenimiento que representaban probablemente la mayor parte de las prácticas sociales, incluyendo las relacionadas con la producción básica de subsistencia, es decir, la producción agrícola. En los poblados egeos del siglo VIII y VII a.C. todavía resulta difícil reconocer habitaciones especializadas e incluso, en ocasiones, parece que las actividades de mantenimiento no estaban totalmente individualizadas en unidades domésticas específicas Hacia el 650 a.C. asistimos a una primera redefinición del espacio doméstico al aumentarse el grado de su compartimentación interna. Con todo, el interior sigue siendo reducido y el pequeño número de habitaciones ofrece poca oportunidad para la separación de actividades o personas. Incluso en las casas más grandes, el espacio presenta pocas subdivisiones. Además, aunque en ocasiones el patio se cierra por uno o más de sus lados, parece darse poca importancia a la privacidad y a la limitación de la visibilidad desde el exterior, a diferencia de lo que ocurre en el periodo clásico. A partir de entonces, existe una separación entre el espacio interior y el exterior, una clara intención de crear una mayor privacidad en el entorno doméstico, y el aumento de tamaño de la vivienda se traduce en una consiguiente segmentación y relativa especialización del espacio interior para propósitos diferentes. C) Defina la estancia denominada andron. Sin duda, la habitación mejor conocida en la casa clásica es el andron. El andron constituye también la habitación más destacada, la mejor iluminada, la que presenta unas Axel Cotón Gutiérrez – Centro Asociado de Mérida Página 18 HISTORIA DE LA CULTURA MATERIAL DEL MUNDO CLÁSICO – PED 1 2013 características más elaboradas (suelos, paredes, decoración, etc.) y el único espacio abierto al exterior. Socialmente, el andrón representa un área que proporciona una zona de ocio y comensalidad a los huéspedes del cabeza de familia a través de la celebración del simposio, al que no podían asistir las mujeres de la familia. Estas ocasiones sociales habían de mantenerse separadas del resto de las actividades domésticas, lo que implicaba un cuidadoso control de la comunicación en el contexto doméstico. D) Explique los conceptos ideológicos que subyacen en el cambio de las estructuras domésticas. En el caso del mundo griego, una de esas fases de transición donde más cambios hubo, se dio durante los siglos arcaicos, cuando el urbanismo griego empezó a sufrir una importante transformación que se plasmó con toda su rotundidad en las ciudades de época clásica. Lo que resulta especialmente significativo es que este cambio evidente en la concepción del espacio urbano y el paralelo incremento en la producción agraria se relaciona no solo con la necesidad de controlar a las mujeres, sino con cambios fundamentales en la organización de las actividades de mantenimiento y del trabajo artesanal. La casa era la principal unidad económica de la poleis donde se llevaban a cabo las tareas de transformación de la producción agrícola tanto para consumo interno como para el externo y eso se logró a partir de una importante reorganización de la vida cotidiana, de las actividades de mantenimiento y de quienes las realizaban y controlaban. En conclusión leyendo el artículo se puede sobreentender que las relaciones hombremujer dentro de las viviendas y en relación a las actividades de mantenimiento están estrechamente ligadas a los cambios sociales, políticos y religiosos acaecidos durante los distintos periodos históricos; así como la mayor o menor libertad de las mujeres dentro de la sociedad. Axel Cotón Gutiérrez – Centro Asociado de Mérida Página 19 HISTORIA DE LA CULTURA MATERIAL DEL MUNDO CLÁSICO – PED 1 2013 EJERCICIO 4 Contextualice las siguientes piezas en su ámbito cronológico y cultural y realice un comentario razonado de su decoración. En la figura se puede apreciar una cerámica micénica perteneciente al Heládico Reciente III C. Podemos observar que pertenece al segundo estilo pictórico. Es conocido como el “Vaso de los Guerreros”. Fue descubierto por Schiliemann en Micenas en uno de los edificios cercanos al círculo A. Se trata de una crátera decorada en una cara con un desfile de guerreros con su implementa militar (casco, coraza, quitón (túnica corta) con flecos, polainas). Llevan escudo, lanza y casco, que se dirigen hacia una mujer de luto. En la otra cara se representó otro desfile de guerreros vestidos de manera idéntica, excepto a lo que se refiere a sus cascos que están cubiertos por espigas. El tema y el estilo del vaso resulta similar a los larnakes o Axel Cotón Gutiérrez – Centro Asociado de Mérida Página 20 HISTORIA DE LA CULTURA MATERIAL DEL MUNDO CLÁSICO – PED 1 2013 sarcófagos, a menudo decorados con escenas de funeral o con representaciones en marcha. Se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas. Las asas con forma de cabeza de toro condujeron a que algunos eruditos dataran la pieza mucho más tarde, a principios del siglo VII a.C., sin embargo, es firmemente aceptado que corresponde al 1200 a. C. Nota: Existe toda una polémica sobre la datación entre los expertos que se puede consultar aquí: http://www.varchive.org/schorr/warvase.htm En la figura se puede apreciar un vaso ritual de piedra en concreto un rhyton de clorita, que es un recipiente en el cual los fluidos esperaban a ser bebidos, o bien, vertidos en alguna ceremonia como la libación. Pertenece al período de los Segundos Palacios Minoicos (MM II, 1550-1500 a.C.) y procede de Kato Zakro. Se encuentra en el Museo de Heraklion. Tiene una altura de 31 cm. Axel Cotón Gutiérrez – Centro Asociado de Mérida Página 21 HISTORIA DE LA CULTURA MATERIAL DEL MUNDO CLÁSICO – PED 1 2013 Esta rhyton con una representación única de un santuario de montaña es una de las obras más importantes del arte minoico. Se compone de varias piezas, que se unen entre sí, y estaba cubierto de pan de oro. Un anillo de plástico separa el cuerpo alargado desde el cuello corto. La superficie entera de la rhyton está decorada en bajo relieve. Esquema rocas, flores y arbustos dispersos y cabras salvajes en «galope volador» sugieren lo salvaje del paisaje. En la parte superior del vaso, el pico de la montaña, es un santuario tripartito cerrado por un muro. La entrada principal del edificio está decorada con espirales y rematado por un par de cabras salvajes sentados uno frente al otro. Las habitaciones están decoradas con laterales personal y pancartas, y tienen cuernos de la consagración con aves de percha en sus techos. En el patio del santuario, frente a un tramo de escaleras, hay tres altares. Nota: Más información: http://www.anistor.gr/english/enback/p032.htm Axel Cotón Gutiérrez – Centro Asociado de Mérida Página 22 HISTORIA DE LA CULTURA MATERIAL DEL MUNDO CLÁSICO – PED 1 2013 BIBLIOGRAFÍA Axel Cotón Gutiérrez – Centro Asociado de Mérida Página 23 HISTORIA DE LA CULTURA MATERIAL DEL MUNDO CLÁSICO – PED 1 2013 Libros: - Fernández Chiti, J. Diccionario de Cerámica. Palafox, 1985. - Hartt, F.; Arte: Historia de la Pintura, Escultura y Arquitectura, Akal, 1989, Madrid. - R.A.E. (Ed.2001): Diccionario de la Lengua Española. Ed. R.A.E., Madrid. - Sempere Ferrándiz, E.; Historia y Arte en la Cerámica de España y Portugal. Autor-Editor, 2006. - Varios Autores, Lament. Studies in the Ancient Mediterranean and Beyond. Oxford University Press. USA. 2008. - Zarzalejos Prieto, M.; Guiral Pelegrín, C.; San Nicolás Pedraz, M.P.; Historia de la cultura material del mundo clásico. UNED. 2012. Madrid. Artículos: - López Aridita, E.; Mora Carbonell, V.; Torres Jiménez, F.; Química y Diseño aplicados a la Tecnología Constructiva: La gran Ánfora de Dipylon del Museo Nacional de Atenas. Estudios Clásicos 129, 2006 Webgrafía: - http://www.biblioarqueologia.com/ - http://books.google.es/ - http://www.britishmuseum.org - http://www.classics.cam.ac.uk/ - http://ceres.mcu.es - http://es.scribd.com/doc/112105944/%CE%9A%CE%95%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%95%C E%99%CE%9A%CE%97-%CE%95%CE%9B%CE%9B%CE%97%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%97 - http://es.wikipedia.org/ - http://www.metmuseum.org Axel Cotón Gutiérrez – Centro Asociado de Mérida Página 24