CEFALEA La cefalea es un motivo frecuente de consulta en

Anuncio

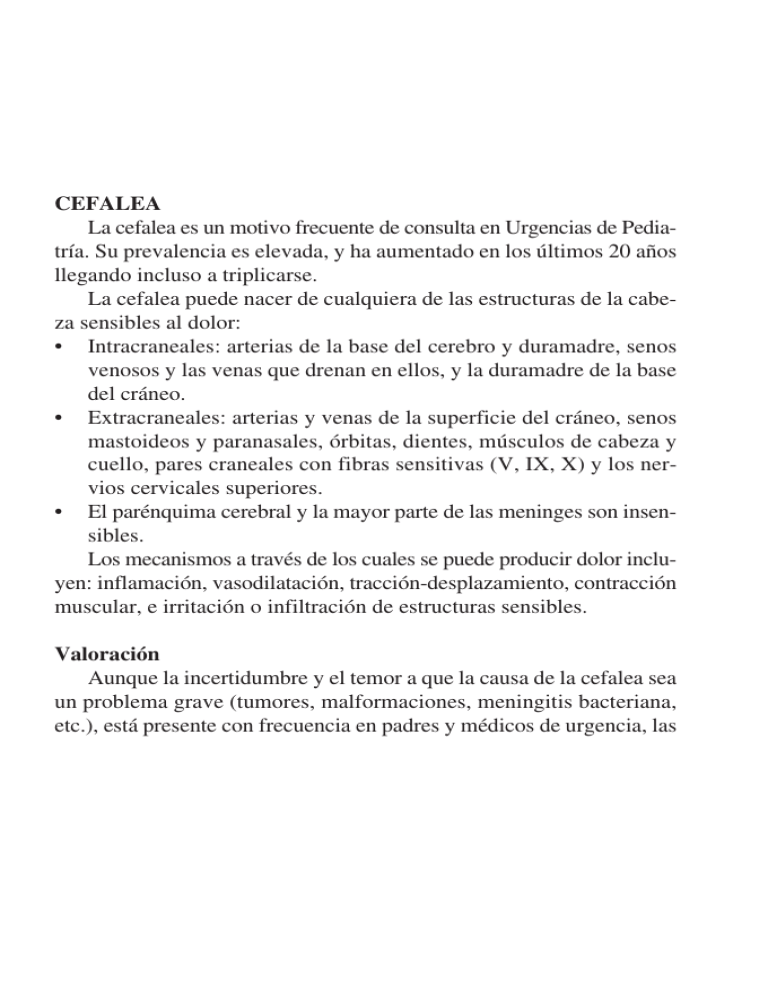

CEFALEA La cefalea es un motivo frecuente de consulta en Urgencias de Pediatría. Su prevalencia es elevada, y ha aumentado en los últimos 20 años llegando incluso a triplicarse. La cefalea puede nacer de cualquiera de las estructuras de la cabeza sensibles al dolor: • Intracraneales: arterias de la base del cerebro y duramadre, senos venosos y las venas que drenan en ellos, y la duramadre de la base del cráneo. • Extracraneales: arterias y venas de la superficie del cráneo, senos mastoideos y paranasales, órbitas, dientes, músculos de cabeza y cuello, pares craneales con fibras sensitivas (V, IX, X) y los nervios cervicales superiores. • El parénquima cerebral y la mayor parte de las meninges son insensibles. Los mecanismos a través de los cuales se puede producir dolor incluyen: inflamación, vasodilatación, tracción-desplazamiento, contracción muscular, e irritación o infiltración de estructuras sensibles. Valoración Aunque la incertidumbre y el temor a que la causa de la cefalea sea un problema grave (tumores, malformaciones, meningitis bacteriana, etc.), está presente con frecuencia en padres y médicos de urgencia, las probabilidades de que esto sea así son pequeñas en un Servicio de Urgencias de Pediatría. Según las series publicadas la incidencia de estos problemas graves está entre el 0-5%, siendo la etiología de la cefalea de «carácter benigno» en su mayor parte: síndromes febriles inespecíficos, procesos ORL, migrañas, cefaleas post-traumáticas y meningitis víricas. 1. La historia clínica debe ser minuciosa, detallada y sistematizada, incluyendo: • Localización e irradiación: uni o bilateral, occipital, retroocular, difusa. etc. • Calidad: pulsátil, opresiva, lancinante. • Tiempo de evolución. • Periodicidad: intermitente, continua, progresiva. • Ritmo horario y relación con los ritmos biológicos: matutina, vespertina, progresiva, etc. • Frecuencia y duración del episodio. • Existencia o no de aura: visual (fotopsias, escotomas, fotofobia), auditiva, paresia/parestesia, trastornos del lenguaje o del habla. Progresión del aura, duración, y relación temporal con la cefalea. • Síntomas acompañantes y relación temporal en el curso de la cefalea (prodrómicos, fase aguda, postcríticos): náuseas, vómitos, fotofobia, fonofobia, dolor abdominal, vértigo, etc. • Intensidad: interferencia con actividades normales (ejercicio, colegio) y sueño. • Tratamiento utilizado anteriormente, y respuesta al mismo. Alivio con sueño, reposo, analgésicos, vómitos, ciertas posturas, descenso de la fiebre, etc. • Desencadenantes de la cefalea: postura (típicamente se cambian con la posición de la cabeza la cefalea de origen tumoral, la postraumática y la originada tras punción lumbar); maniobra de Valsalva (aumentan en intensidad la causada por hipertensión endocraneal o procesos sinusales); estrés, ejercicio (empeoran con él las migrañosas y las secundarias a cardiopatías), ayuno, alimentos (quesos, cítricos, productos lácteos, frutos secos, etc.), escolaridad, problemas familiares, estado aní- 2. 3. 4. 5. 6. mico, menstruación, falta o exceso de sueño, traumatismos leves, etc. Los antecedentes personales de cefaleas previas, equivalentes migrañosos en la primera infancia (vómitos cíclicos, dolor abdominal recidivante, vértigos paroxísticos, etc.), epilepsia, TCE, cardiopatías, infecciones ORL previas, nefropatía, alteraciones visuales o de la personalidad, aumento o descenso de peso, ingesta de fármacos (vitamina A, corticoides, etc.). Los antecedentes familiares de cefalea y otros trastornos psicosomáticos. La exploración física debe incluir una exploración neurológica completa con fondo de ojo, y complementarse con la exploración general por aparatos, además de una toma de tensión arterial. Signos de alarma: • Cefalea nocturna, que despierta por la noche, o al levantarse de la cama, exacerbada al cambiar de postura, de curso progresivo. • Vómitos en «escopetazo», sin náuseas. En la práctica diaria esto es raro, siendo más habitual los vómitos nocturnos o matutinos, al despertar, a veces sin relación a la cefalea. • Dolor de gran intensidad, intratable. • Fallo de crecimiento, macrocefalia. • Cambio de carácter o disminución del rendimiento escolar. • Hallazgos en la exploración neurológica: – Examen de fondo de ojo: papiledema, ausencia de pulso venoso. – Meningismo sin fiebre, tortícolis de larga evolución. – Diplopía, ataxia, etc. focalidad neurológica, en general. – Manchas hipocrómicas o café con leche. La clasificación que hemos considerado más práctica para enfocar una cefalea en un Servicio de Urgencias es aquélla que se basa en la evolución natural de la misma: • Agudas: duración < 5 días, sin antecedentes previos. • Agudas recurrentes: episodios de cefalea que recurren periódicamente, con intervalos libres de síntomas. • Crónicas no progresivas: duración > 15-30 días, siendo la frecuencia e intensidad de los episodios similar, estable; con ausencia de signos neurológicos anormales. • Crónicas progresivas: cefaleas de más de 15-30 días de evolución, con frecuencia diaria/semanal y con intensidad creciente. Cefaleas agudas Cuando nos encontramos ante un niño con cefalea de una duración < 5 días y sin antecedentes de cefaleas previas, el primer dato diferenciador será la presencia o ausencia de fiebre. Cefalea aguda con fiebre Muchos cuadros febriles llevan asociada cefalea inespecífica y un cierto componente de meningismo, por lo que es conveniente reevaluar a estos niños cuando la fiebre haya disminuido, apreciando entonces clara mejoría de la sintomatología. Según diferentes estudios epidemiológicos realizados en el ámbito de urgencias, las infecciones extracraneales, sobre todo de origen viral, suponen la causa principal de las cefaleas agudas (entre el 30 y 48%). La meningitis será el primer diagnóstico a descartar (ver capítulo), ante la existencia de fiebre y meningismo en la exploración. Las encefalitis suelen conllevar menor afectación general, pero mayor alteración de estructuras superiores: sensorio, comportamiento, crisis comiciales, etc. Son poco frecuentes. Las sinusitis se presentan con sensación de «cargazón» retronasal, que empeora con los cambios de posición de la cabeza, sin llegar a ser una cefalea intensa, y el curso puede ser agudo, subagudo o recurrente. Habitualmente existen signos de congestión nasal y rinorrea. Hay que recordar que los senos etmoidales, esfenoidales y maxilares no alcanzan un tamaño suficiente para dar síntomas hasta los 3-6 años, mientras que los frontales se desarrollan entre los 6 y los 10 años de edad. Si además de fiebre, encontramos una exploración neurológica alterada, será necesario realizar TAC craneal, para descartar encefalitis o absceso cerebral (aunque infrecuente, se debe sospechar en pacientes con cardiopatías congénitas). Cefalea aguda Febril Sí Meningismo Alterada PL Meningitis Encefalitis Normal No Normal E. Neurológica 2ª a proceso febril, buscar otros focos Alterada TAC Encefalitis absceso Afebril HTA Tóxicos Disfunción autonómica: hipoglucemia, síncope, postcrisis convulsiva, ejercicio Alterada Alterada TAC Tumores E. Neurológica Malfor. vasculares Normal Normal Migraña C. Tensional PL Pleocitosis Meningitis Encefalitis A tensión HICB Hemorragia Hemorragia subaracnoidea Cefalea aguda sin fiebre Lo primero que hay que descartar es una crisis hipertensiva arterial, aunque ésta es rara en ausencia de antecedentes personales cardiológicos o renales. Con frecuencia, episodios que cursan con disfunción autonómica pueden dar lugar a cefalea súbita inespecífica: hipoglucemia, síncope, postcrisis convulsiva, ejercicio intenso, etc. La cefalea postpunción puede ser muy intensa, acompañándose de vómitos y signos meníngeos, y mejora con analgésicos y reposo en decúbito. También puede tratarse de un primer episodio de migraña, cuyas características describiremos más adelante. Es la segunda causa más frecuente de cefaleas agudas (15%). La cefalea postraumática, puede ser difusa o localizada, inmediatamente y/o varios días después de la lesión. Si asocia alteración de conciencia, vómitos o focalidad neurológica es necesaria la realización de una prueba de imagen. Si la cefalea se prolonga está indicado repetir las pruebas de imagen para descartar quiste leptomeníngeo o hematoma subdural. La neuralgia del trigémino, rara en la edad pediátrica, se caracteriza por su gran intensidad, carácter lancinante y localización bien delimitada, con presencia de «puntos gatillo» a lo largo de su recorrido. Se asocia con frecuencia a cortejo vegetativo. La cefalea por ingesta o supresión de fármacos (etanol, nitratos, narcóticos, etc.), o tóxicos (intoxicación por CO, etc.). Ante un niño con cefalea aguda, sin fiebre y exploración neurológica alterada, se procederá a la realización de TAC craneal urgente, para descartar etiología orgánica: tumoraciones, hemorragias o malformaciones vasculares cerebrales. Si la TAC es normal, es necesario realizar PL (siempre después de la TAC). Nos podemos encontrar ante una hemorragia subaracnoidea. Estos niños aquejan cefalea aguda, «brutal» y continua, referida a frente y/o región interescapular, destacando en la exploración física, además de meningismo, hemorragias retinianas en el fondo de ojo. La PL será hemorrágica, no aclarándose en los tubos sucesivos, sin presentar sobrenadante tras la centrifugación y visualizándose hematíes crenados en el examen citológico. El pseudotumor cerebrii o hipertensión intracraneal benigna (HTCB) se debe a un aumento de la presión intracraneal sin evidencia de infección, ni lesión ocupante de espacio. Puede ser secundario a drogas (corticoides, al disminuir o suspenderlos, vitamina A a altas dosis, tetraciclinas o ácido nalidíxico); enfermedades sistémicas (lupus eritematoso, hipoparatiroidismo, etc.), obesidad, etc. Lo más habitual es que sea idiopático. Suelen presentar cefaleas y vómitos matutinos, de inicio brusco o curso progresivo, papiledema y, en ocasiones, afectación del VI par (parálisis de la mirada hacia fuera). La TAC muestra ventrículos normales o pequeños, y en la PL se observa una presión aumentada, con parámetros bioquímicos normales. Pueden precisar drenajes repetidos de LCR. Cefalea aguda recurrente Son episodios de cefalea brusca, aguda, que recurren periódicamente, con intervalos libres de síntomas. Migraña La prevalencia varía con la edad: 3% de los 3 a los 7 años, 4-11% de los 7 a los 11 años, y 8-23% en los mayores de 11, con discreto predominio de varones por debajo de los 10 años, y de mujeres por encima de esa edad (2:1). Alrededor de un 30% debutan a los 4-5 años, siendo la edad media de inicio en los varones de 7,2 años, y de 10,9 en las chicas. Un 70-90% tienen historia familiar de migraña, con mayor frecuencia vía materna. Existen factores precipitantes de crisis migrañosas: psicológicos, alimenticios (chocolate, quesos, comida china, conservantes, té, cafeína, huevos, naranjas, etc.), hipoglucemia, ejercicio físico, hormonales (menstruación), exposición al sol o TV, etc. Las migrañas se pueden clasificar en varios tipos. Los fundamentales son la migraña sin aura o común (tipo más frecuente en pediatría) y la migraña con aura o clásica (presencia de síntomas previos a la cefalea: visión de luces, escotomas, diplopía, paresia de extremidades, vértigo, disartria, parestesias, etc.). Otros tipos, como la migraña oftalmoplégica y la retiniana, son excepcionales. Se ha descrito, al igual que en adultos, un tipo de «migraña mixta», con episodios de cefalea tensional. Aunque con algunas modificaciones para la edad pediátrica (recientemente revisados), se siguen aceptando los criterios de la International Headache Society (IHS) de 1988: • Criterios de migraña sin aura («común»): A. Haber presentado al menos 5 episodios de las características descritas en B-D. B. Duración de 1-72 horas. C. Cefalea que reúna dos de las siguientes características: – Localización bilateral o unilateral (frontal/temporal). • • • – Carácter pulsátil. – Intensidad moderada-severa (interferencia con actividades diarias). – Empeoramiento con actividad física («buscan la cama», mejoran con sueño). D. La cefalea se asocia al menos a una de las siguientes: – Náuseas y/o vómitos. – Fotofobia y fonofobia. Criterios de migraña con aura («clásica»): el aura tan sólo se presenta en el 10-50% de los casos, según las diferentes series. A. Cefalea recurrente idiopática de duración de 1-72 horas. B. Haber presentado al menos 2 episodios de las características descritas en C. C. Al menos tres de las siguientes características: – Uno o más síntomas de aura, reversibles, expresivos de disfunción cortical o de tronco cerebral (el 75% suelen ser de tipo visual, el 40% de tipo sensitivo y el 20% motor). – Al menos un aura de desarrollo gradual superior a 4 minutos, o dos o más síntomas de desarrollo sucesivo. – Duración del aura no superior a 60 minutos. – Cefalea que sigue al aura no menor a 60 minutos, aunque puede empezar antes o a la vez. Algunos síntomas recurrentes de la infancia se consideran equivalentes migrañosos como: – Vómitos cíclicos o cetonémicos. – Migraña abdominal: dolores abdominales paroxísticos, con vómitos, con/sin cefalea, sin otra causa aparente, de curso cíclico. – Crisis vertiginosas: - Lactante: tortícolis paroxística, vértigo paroxístico benigno. - Escolares: vértigo periférico recurrente. – Episodios de fiebre recurrente con cefalea. – Hipotermia episódica. Complicaciones migrañosas: excepcionales en la infancia. – Estado migrañoso: duración > 72 horas. – Infarto migrañoso: con clínica neurológica deficitaria permanente según la localización. En la práctica clínica algunos autores proponen que se considere como migraña cualquier cefalea recurrente paroxística entre cuyos intervalos el niño esté totalmente libre de cefalea y pueda llevar una vida normal, siempre y cuando se hayan excluido otras causas de cefalea. Cefalea en acúmulos («cluster headache») Es muy infrecuente. Se trata de varones mayores de 10 años, con dolor neurálgico periorbitario unilateral, muy intenso, y puede acompañarse de inyección conjuntival, lagrimeo, obstrucción nasal, miosis, ptosis y edema palpebral, con escaso componente nauseoso. Son episodios de breve duración (10-60 min), de aparición en series que duran semanas o meses (acúmulos) con largos períodos de tiempo libres de síntomas. Si no se cumplen los criterios de migraña La actitud a seguir dependerá de la exploración neurológica: • Si es normal: el diagnóstico más probable será el de cefalea tensional. Antes se denominaba psicógena, siendo un trastorno frecuente en la edad escolar. Las crisis son de duración muy variable, desde varios minutos a 7 días, suelen tener carácter opresivo y localización bilateral, de intensidad leve-moderada, que no empeora con la actividad física rutinaria, ni se acompaña de sintomatología neurológica ni digestiva, ni de foto o fonofobia. El niño debe presentar al menos 10 episodios de estas características, siendo el número de días con esta cefalea menor de 180 al año y menor de 15 al mes. Remitir a consultas de Neuropediatría si la frecuencia es mayor de 15 episodios al mes, para descartar otros diagnósticos. • Si no es así, se recomienda realización de TAC craneal urgente para descartar la posibilidad de malformaciones vasculares o tumores a nivel central. Cefalea crónica Cuando la cefalea dura más de 15 días es importante atender al curso evolutivo. Es especialmente preocupante si la cefalea es progresiva, de predominio matutino y se acompaña de vómitos. En estos casos está indicada la realización de TAC craneal con contraste urgente, para descartar procesos expansivos intracraneales. Los tumores craneales son las neoplasias más frecuentes en la infancia, después de las leucemias. Ocurren, sobre todo, entre los 5 y los 10 años. El aumento de la presión intracraneal (HIC) que originan da lugar a una cefalea que, característicamente, se presenta al levantarse de la cama por la mañana o al cambiar de postura. Se va haciendo más intensa y prolongada, aunque rara vez es continua. Con frecuencia despierta por la noche. La localización es, a veces, orientativa: suboccipital (fosa posterior), hemicraneal (hemisféricos). Son también sospechosos los «vómitos en escopetazo», sin náuseas acompañantes: son debidos a la compresión del bulbo raquídeo, que también puede originar bradicardia, hipertensión arterial o respiración irregular. La HIC causará, en el fondo de ojo, papiledema y ausencia de pulso venoso, y «el signo de la olla cascada» al percutir el cráneo, debido a la dehiscencia de suturas en casos muy avanzados. La localización más frecuente es el cerebelo (40%), presentando habitualmente ataxia, hipotonía, temblor intencional y nistagmo. En muchas ocasiones, no observamos los signos de HIC descritos, porque el tiempo de evolución de la sintomatología es breve, orientándonos por la sospecha clínica, la exploración neurológica y el fondo de ojo, para la realización de neuroimagen. Otras lesiones ocupantes de espacio, aunque menos frecuentes, a tener en cuenta son: la hidrocefalia, el absceso cerebral, el hematoma subdural crónico. Actitud Tratamiento en la Sala de Urgencias Por lo general, hay que comenzar con dosis bajas de los fármacos que poseen el mínimo potencial tóxico y continuar con agentes más potentes, si es necesario. El tratamiento precoz agresivo está indicado en niños con antecedentes de ataques intensos y prolongados. • O2 al 100% durante 15-20 min en crisis migrañosas, sobre todo en la cefalea en acúmulos. • Medidas ambientales: lugar tranquilo, con poca luz y sin ruido, reposo en cama, y dejarlo descansar o dormir. • Analgésicos menores, cualquiera de ellos tiene eficacia demostrada en estos casos: • • • – Ibuprofeno: 7-10 mg/kg/dosis/6-8 h (máx. 40 mg/kg/día o 3,2 g/día). Según las últimas recomendaciones es el fármaco seguro y de mayor eficacia demostrada. – Paracetamol: 15 mg/kg/dosis/4-6 h (máx. 1 g/dosis, 90 mg/kg/día o 4 g/día). Sería el segundo fármaco a utilizar. – AAS: 15 mg/kg/dosis/4-6 h (máx. 1 g/dosis, 90 mg/kg/día o 4 g/día). Aunque ampliamente utilizado en la edad adulta, en la edad pediátrica está limitado su uso por su asociación en ciertos casos de síndrome de Reye. – Si es preciso se pueden asociar con codeína, a dosis de 1 mg/kg/dosis. Antieméticos orales: importantes en los casos de migraña. Hay que darlos 10-30 minutos antes del analgésico. Pueden aliviar la cefalea, o al menos prevenir los vómitos y mejorar la motilidad gástrica, facilitando el empleo de los analgésicos orales. – Metoclopramida: 5-10 mg/dosis (0,2 mg/kg/dosis, máx. 10 mg) (Primperán®, en comp. o jarabe). – Domperidona: 5-10 mg/dosis (Motilium®). Si el cuadro no cede, se iniciará perfusión de mantenimiento y medicación IV: – Metamizol (Nolotil®): 20-40 mg/kg/6-8 h, a pasar lentamente, o – Meperidina: 1-2 mg/kg/3-4 h, o – Largactil®: 1 mg/kg/dosis. – Si no se tolera metoclopramida por vía oral, se puede utilizar por vía IV: 0,5-1 mg/kg (máx. 50 mg) en administración lenta (no menos de 15 min). – En estatus migrañosos refractarios a los tratamientos previos se puede intentar tratamiento con metilprednisolona 1-2 mg/kg/día (máx. 60 mg/día), fenitoína IV (15-20 mg/dosis). Triptanes (sumatriptán, rizatriptán, zolmitriptán): según las últimas revisiones, sumatriptán es el único de estos agentes que ha demostrado ser efectivo en el tratamiento de adolescentes (mayores de 12 años) con migrañas, en su formulación nasal (10-20 mg, Inmigran®), con escasos efectos adversos (el principal es el mal sabor de boca). Aún no hay datos concluyentes sobre la eficacia de la vía oral y sub- cutánea en la edad pediátrica de sumatriptán, ni sobre los otros triptanes mencionados. Los últimos estudios han demostrado en los niños cifras de respuesta favorable similares a las del adulto, siendo la tolerancia buena; sin embargo, dado el carácter más leve de las migrañas infantiles, y su buena respuesta tanto a los analgésicos convencionales como al placebo, los triptanes deberían reservarse para los casos en los que fracasaran estas medidas. Indicaciones de TAC craneal La TAC de rutina en los pacientes con cefaleas y examen clínico minucioso normal, sin síntomas clínicos inusuales, tiene un valor muy limitado, con muy bajas posibilidades de descubrir una enfermedad intracraneal. Se realizará: • Cefaleas agudas con alteración en la exploración neurológica. • Cefaleas agudas de intensidad severa, rebeldes al tratamiento. • Migraña con déficit neurológico persistente. • Cefaleas crónicas progresivas. • Cefaleas crónicas no progresivas con origen poco claro (diferida). Criterios de ingreso • Cefaleas de gran intensidad, rebeldes al tratamiento oral y con vómitos profusos. • Cefaleas con alteración de la exploración neurológica. Envío a consultas de Neuropediatría • Cefaleas de frecuencia > 2 crisis/ mes en migrañas, y > 15/mes en cefaleas tensionales. • Cefaleas crónicas no progresivas sin factores identificables. • Cefaleas psicógenas (depresión infantil) a Psiquiatría Infantil. En todos los niños con cefalea, ya sea remitido a control por Neuropediatría o por su propio pediatra, es conveniente la indicación de iniciar un calendario de cefaleas (día, hora, duración, sintomatología acompañante, desencadenante relacionado, alivio, medicación si precisa, etc.), ya que resulta de gran utilidad para observar la evolución y características de la misma. En algunos casos será necesario el tratamiento pro- filáctico. El único fármaco que ha demostrado su eficacia es flunarizina, mientras que no hay datos concluyentes acerca del uso de propranolol, ciproheptadina, amitriptilina, valproato sódico o topiramato. Sí existen datos sobre la ausencia de eficacia de pizotifeno, clonidina y nimodipino. Estos tratamientos siempre deben estar indicados y controlados por Neuropediatría. BIBLIOGRAFÍA 1. Artigas J. Cefaleas en el niño. En Neurología pediátrica. Ed. Ergon, SA. 2000; 373-382. 2. Bullocch B, Tenenbein M. Emergency deparment management of pediatric migraine. Ped Emerg Care 2000;16(3):196-201. 3. Burton LJ, Quinn B, Pratt-Cheney JL, Pourani M. Headache etiology in a pediatric emergency department. Ped Emerg Care 1997;13(1):1-4. 4. Campos Castello J. Cefaleas. En: Protocolos diagnósticos y terapéuticos en pediatría. Tomo 1. Neurología 2000; 235-243. 5. Colman I, Brown MD, Innes GD, Grafstein E, Roberts TE, Rowe BH. Parenteral metoclopramide for acute migraine: meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ, 2004, doi:10.1136/bmj.38281.595718.7C. 6. Di Blasi M, Fejerman N. Cefaleas y migrañas. En: Fejerman N, Fernández Alvarez E (eds). Neurología pediátrica, 2ª ed. Buenos Aires: Editorial médica Panamericana, 1997; 599-611. 7. Domínguez M, Santiago R, Campos J, Fernández MJ. La cefalea en la infancia. Una aproximación diagnóstica. An Esp Pediatr 2002;57:432-43. 8. Headache Classification Committee of the International Headache Society. Classification and diagnostic criteria for headache disorders, cranial neuralgias and facial pain. Cephalalgia 1988; 8 (suppl 7): 1-96. 9. III Curso Internacional de Actualización en Neuropediatría y Neuropsicología Infantil. Cefaleas en la infancia. Rev Neurol Clin 2001; 2: 249-334. 10. León-Diaz A, González-Rabelino G, Alonso-Cerviño M. Análisis etiológico de las cefaleas desde un servicio de emergencia pediátrica. Rev Neurol 2004;39:217-221. 11. Lewis DW, Ashwal S, Dahsl G et al. Practice Parameter: Evaluation of children and adolescents with recurrent headache. Neurology 2002;59:490-8. 12. Lewis DW, Diamond S, Scott D et al. Prophylactic tyreatment of pediatric migraine. Headache 2004;44:230-7. 13. Lewis D, Ashwal S, Hershey A, Hirtz D, Yonker M, Silberstein S. Practice parameter: Pharmacological treatment of migraine headache in children and adolescents. Report of the American Academy of Neurology Quality Standards Subcommitte and the Practice Committee of Child Neurology Society. Neurology 2004;63:2215-24. 14. Maytal J, Young M, Shechter A, Lipton R. Pediatric migraine and the International Headache Society (IHS) criteria. Neurology 1997;48:602-607. 15. Natarajan S, Jabbour JT, Webster CJ, Richardson MS. Long- term tolerability of Sumatriptan nasal spray in adolescents patients with migraine. Headache 2004;44:969-77. 16. Olesen J. The International Classification of Headache Disorders (2nd edition). Cephalalgia 2004;24 (Suppl 1):9-160. 17. Rufo Campos M. Cefaleas en la infancia y la adolescencia. Pediatr Integral 1999;3(4):440-55. 18. Seshia SS, Wolstein JR. International Headache Society classification and diagnostic criteria in children: aproposal for revision. Dev Med Child Neurology 1995;37:879-882. 19. Silberstein SD. Practice parameter: evidence-based guidelines for migraine headache (an evidence-based review): report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology 2000;55: 754-62. 20. Ueberall MA, Wenzel D. Intranasal sumatriptan for the acute treatment of migraine in children. Neurology 1999;52:1507-10. 21. Victor S, Ryan S. Drugs for preventing migraine headaches in children. (Cochrane Review). In: The Cochrane Library, Issue 3, 2004. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd.