Una historia de los tiempos venideros

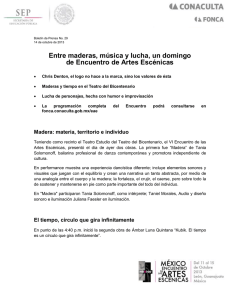

Anuncio