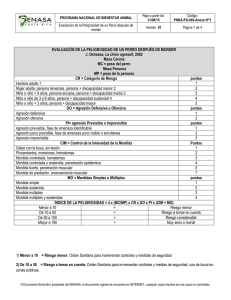

Análisis de la simetría facial en niños con mordida cruzada posterior

Anuncio