Tres vidas de santos

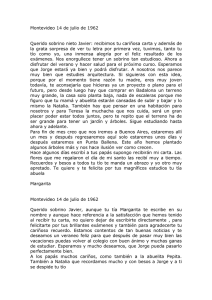

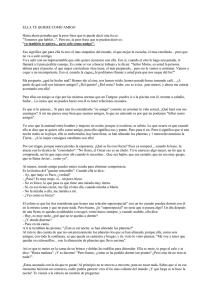

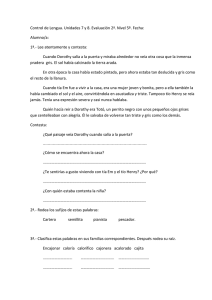

Anuncio