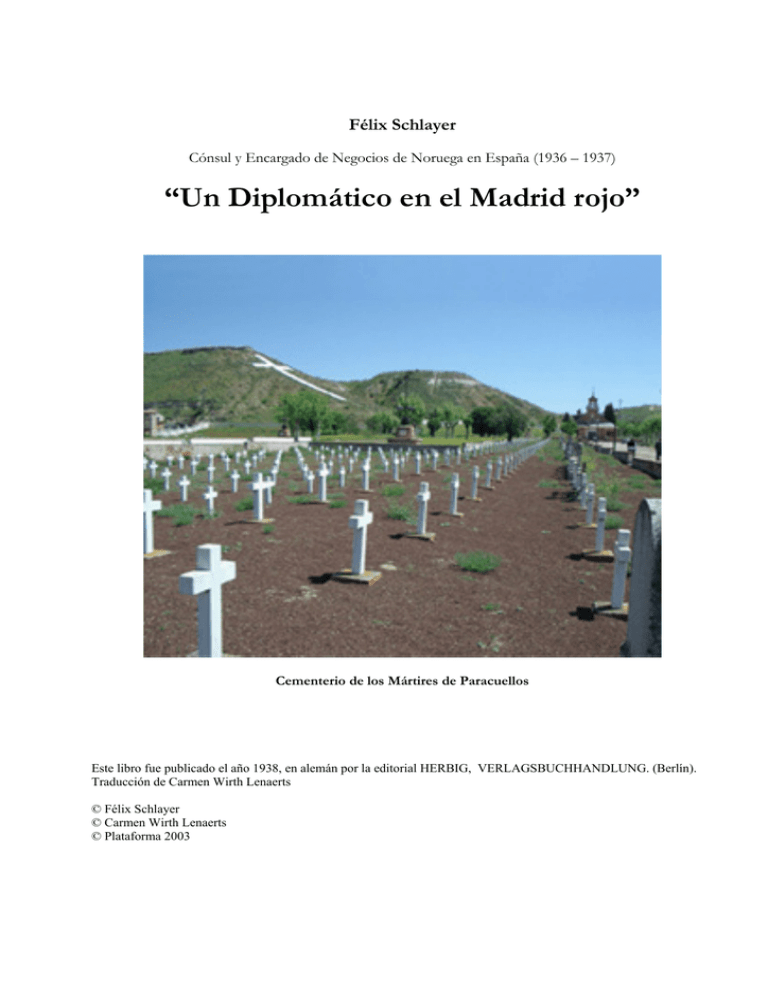

“Un Diplomático en el Madrid rojo”

Anuncio