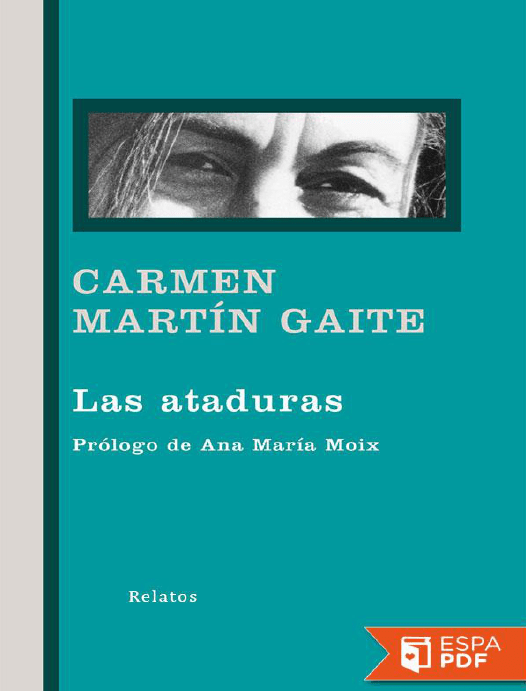

Las ataduras

Anuncio