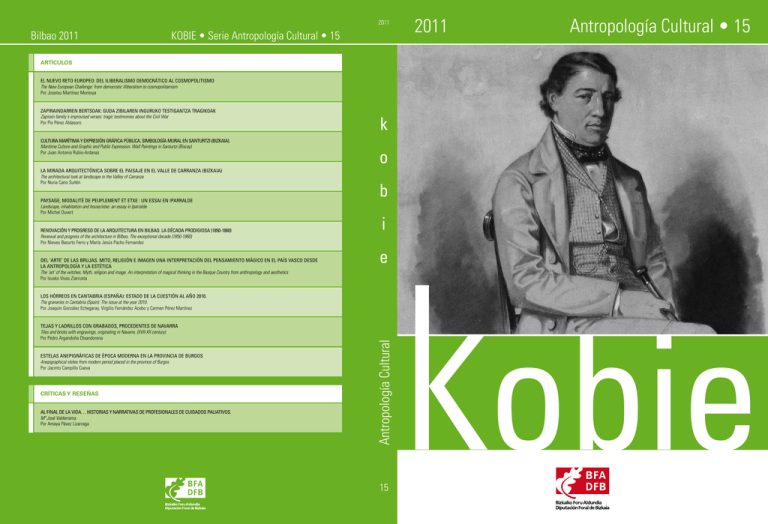

Kobie_Antropología_15_web (Completo)

Anuncio