Movilización, protesta y creatividad en Yemen: el arte de hacer

Anuncio

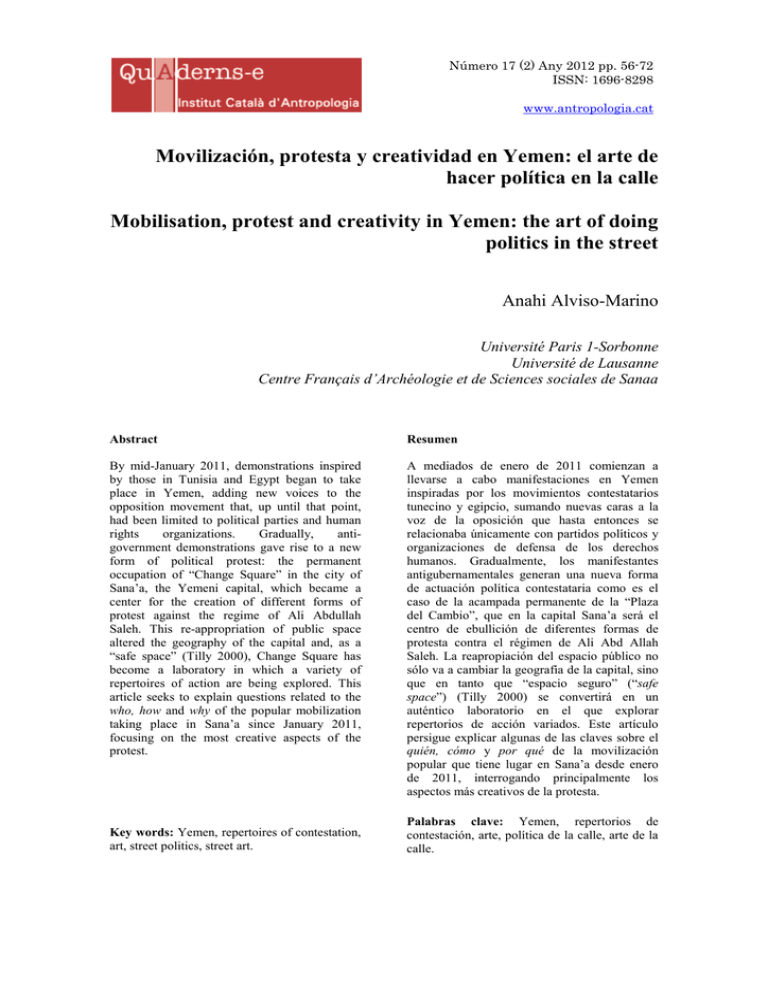

Número 17 (2) Any 2012 pp. 56-72 ISSN: 1696-8298 www.antropologia.cat Movilización, protesta y creatividad en Yemen: el arte de hacer política en la calle Mobilisation, protest and creativity in Yemen: the art of doing politics in the street Anahi Alviso-Marino Université Paris 1-Sorbonne Université de Lausanne Centre Français d’Archéologie et de Sciences sociales de Sanaa Abstract Resumen By mid-January 2011, demonstrations inspired by those in Tunisia and Egypt began to take place in Yemen, adding new voices to the opposition movement that, up until that point, had been limited to political parties and human rights organizations. Gradually, antigovernment demonstrations gave rise to a new form of political protest: the permanent occupation of “Change Square” in the city of Sana’a, the Yemeni capital, which became a center for the creation of different forms of protest against the regime of Ali Abdullah Saleh. This re-appropriation of public space altered the geography of the capital and, as a “safe space” (Tilly 2000), Change Square has become a laboratory in which a variety of repertoires of action are being explored. This article seeks to explain questions related to the who, how and why of the popular mobilization taking place in Sana’a since January 2011, focusing on the most creative aspects of the protest. A mediados de enero de 2011 comienzan a llevarse a cabo manifestaciones en Yemen inspiradas por los movimientos contestatarios tunecino y egipcio, sumando nuevas caras a la voz de la oposición que hasta entonces se relacionaba únicamente con partidos políticos y organizaciones de defensa de los derechos humanos. Gradualmente, los manifestantes antigubernamentales generan una nueva forma de actuación política contestataria como es el caso de la acampada permanente de la “Plaza del Cambio”, que en la capital Sana’a será el centro de ebullición de diferentes formas de protesta contra el régimen de Ali Abd Allah Saleh. La reapropiación del espacio público no sólo va a cambiar la geografía de la capital, sino que en tanto que “espacio seguro” (“safe space”) (Tilly 2000) se convertirá en un auténtico laboratorio en el que explorar repertorios de acción variados. Este artículo persigue explicar algunas de las claves sobre el quién, cómo y por qué de la movilización popular que tiene lugar en Sana’a desde enero de 2011, interrogando principalmente los aspectos más creativos de la protesta. Key words: Yemen, repertoires of contestation, art, street politics, street art. Palabras clave: Yemen, repertorios de contestación, arte, política de la calle, arte de la calle. Anahi Alviso Marino A mediados de enero de 2011 las calles de la ciudad de Taez, al sur de la capital, se convierten en el primer espacio de protesta tomado por una movilización que, inspirada por los movimientos contestatarios tunecino y egipcio, pronto llena también las calles de Sana’a. A las reivindicaciones de reforma tradicionalmente estructuradas por los partidos de oposición y las organizaciones de defensa de los derechos humanos empiezan a sumarse nuevas caras de actores que recurren a las manifestaciones como principal modo de acción. Si bien en un primer momento son los partidos de oposición los que reúnen a sus partidarios para recorrer las calles reivindicando la necesaria reforma del sistema político reclamada desde hace años, pronto jóvenes estudiantes y activistas que buscan desvincularse de la política institucional se movilizan por un cambio radical que acabe con el régimen de Saleh. Se trata de nuevos actores en el sentido de que para muchos de ellos ésta es la primera vez que participan en manifestaciones y en acciones políticas contestatarias, mientras que para otros experimentados militantes y activistas, reivindican por primera vez una ruptura radical y no una reforma desligándose abiertamente de los partidos políticos y en general, de las instituciones políticas tradicionales. Estos actores aportan a la movilización no sólo un aspecto más heterogéneo y generacionalmente joven, sino que también promueven nuevas formas de protesta. Es así como el 11 de febrero de 2011, cuando se produce la dimisión del presidente egipcio Hosni Mubarak, la movilización yemení produce una respuesta inédita al intento del gobierno de prevenir que Yemen forme parte del ciclo de protestas que empieza a llamarse “la primavera árabe”. Cuando el gobierno ocupa con grandes jaimas la Plaza de Tahrir (Liberación) de Sana’a en un intento de restringir el espacio simbólico de la expresión política mediante el control del espacio físico de esta expresión (Hmed 2008: 148), una decena de personas deciden acampar y pasar una primera noche durmiendo frente a la Universidad Nueva. Así nace la Plaza del Cambio (saha al taggair), un espacio creado ad hoc por los manifestantes y que rápidamente se reproduciría en diversas ciudades del país donde enjambres de tiendas de campaña reflejarían esta forma de acción política. Junto con este acto de desobediencia civil e instituyente de un espacio de protesta inédito, los “asentados1” (muta’simin)inician un modo de protesta hasta ahora sólo utilizado puntualmente y de forma intermitente. De esta manera y a pesar de que la práctica de las sentadas lleva realizándose en Yemen sobre todo desde 20072, la acampada ilimitada en el tiempo y en el espacio aparece como forma de acción política original tanto en Yemen come en la región: es la única acampada que tras más de un año y medio de existencia sigue en pie en el momento mismo de la escritura de este articulo3, y cuyos límites geográficos se han ido 1 Aunque la traducción literal más cercana de este término es la de “asentados”, me parece más acertado acercarla a la de “acampados” que será utilizada en el resto del texto. 2 Me refiero sobre todo al caso de los sit-ins o sentadas llevadas a cabo semanalmente por la activista Tawakul Karman frente al parlamento de Sana’a durante 2007 y 2008 en protesta contra la prohibición de ciertos periódicos, el monopolio del gobierno de cadenas de televisión y de la radio, el ataque dirigido contra periodistas críticos con el gobierno, y en general, en defensa por una mayor libertad de expresión. 3 Este artículo se basa en una investigación sobre el terreno realizada principalmente en Sana’a entre mayo de 2008 y marzo de 2011, en el marco de la realización de una tesis doctoral en ciencias políticas centrada en el estudio de la relación entre arte y política. Mi investigación ha conllevado 74 entrevistas con artistas visuales realizadas en árabe en la mayoría de los casos, así como una investigación etnográfica centrada en la observación participante aunque también en la participación observante y en métodos más experimentales que mi terreno de estudio se ha prestado a investigar. Frente a la ausencia de investigación en el ámbito del arte yemeni, la falta de bibliografía sobre este objeto de estudio en lenguas extranjeras y la poca bibliografía existente en árabe y producida principalmente por artistas yemeníes constituyendo así fuentes primarias, metodológicamente se impuso la combinación de métodos de investigación variados. Entre enero y marzo de 2011 continué mi observación participante yendo a los espacios habituales de encuentro con artistas visuales y visitando las “acampadas”, tanto la antigubernamental en el caso de la Plaza del Cambio como la de apoyo al gobierno de Saleh en el caso de la Plaza de la Liberación. A partir de mi QUADERNS-E, 17(2), 56-72 ISSN 1696-8298 © QUADERNS-E DE L'ICA 57 Movilización, protesta y creatividad en Yemen: el arte de hacer política en la calle ampliando a base de confrontaciones no exentas de violencia frente a la represión ejercida por los partidarios del régimen de Saleh. Se crea así un espacio que los “acampados” autodenominados “jóvenes de la revolución” (shabab al -thawra) deciden no abandonar hasta destituir al régimen y que servirá de base para experimentar con la creación de nuevas formas de protesta. Este articulo persigue esclarecer algunas claves sobre el contexto y el alcance de la movilización popular que tiene lugar en Sana’a desde enero de 2011, interrogando principalmente los aspectos más creativos de la protesta. El arte de hacer política en la calle Movilización de movilizaciones: ¿Cómo se construye “una ciudad dentro de la ciudad”? Si el espacio creado y ocupado por los “acampados” se convierte gradualmente en el laboratorio sociopolítico que continua siendo a día de hoy, lo hace en razón de su heterogénea composición. En este sentido es fundamental comenzar por diseccionar el contenido de esta movilización popular así como la forma en la que se consigue estructurar un proyecto de cambio político. La creciente acampada de la Plaza del Cambio se nutre pues de manifestaciones que empiezan en enero de 2011 así como de movilizaciones anteriores y que se muestran un tanto dispares. Entre los actores que se manifiestan a principios de 2011 se encuentran grupos que se dirigen a la embajada de Túnez entusiasmados con las revueltas contra Zine al Abidine Ben Ali y que son movilizados por organizaciones de defensa de los derechos humanos y de la libertad de expresión; otros son aquellos que recorren las calles de Sana’a con banderas rosas de la campaña nacional de boicot a las elecciones parlamentarias promovida por los partidos de oposición, el Encuentro Común (EC, al liqa al mushtarak4) y que pide la reforma del sistema político; y finalmente un grupo de estudiantes que en febrero comienza a manifestarse regularmente frente a la Universidad Nueva de Sana’a. Este último grupo se distingue de los otros manifestantes cuando deciden no moverse de las puertas de la universidad hasta que caiga el régimen. Se trata de jóvenes estudiantes politizados pero que rechazan las reformas propuestas por los partidos y que se mantienen críticos frente a las instituciones políticas tradicionales. Estos grupos de estudiantes coordinan manifestaciones pacíficas en Sana’a junto con militantes de defensa de derechos humanos y miembros de los sindicatos más activos como el de periodistas o el de abogados5. Algunas de estas manifestaciones que se dirigían hacia embajadas extranjeras, como la de Túnez, son reprimidas resultando en el encarcelamiento de activistas y manifestantes evacuación forzada el 22 de marzo de 2011, la información ha sido recogida a través de un seguimiento a distancia que he podido realizar por e-mail, Facebook y Youtube, así como accediendo a la prensa local publicada en Internet. 4 Aunque no participa en comicios hasta las elecciones de consejos locales de 2001, el dialogo que da lugar a esta coalición de partidos se gesta desde 1997. El Encuentro Común es una plataforma de oposición que aglutina cinco partidos : Islah, partido islamista; el Partido Socialista Yemení (PSY), el Partido Unionista Nasserista, al -Haqq y la Unión de Fuerzas Populares, ambos de orientación zaydi. Para ver una cartografía de partidos políticos y de coaliciones en Yemen referirse al documento del Observatorio Electoral TEIM, http://www.uam.es/otroscentros/TEIM/observatorio/Yemen/partidos_politicos_Yemen.htm, consultado el 10 de junio de 2012. 5 Alviso-Marino & Poirier, «Photographie et mobilisation politique : Le ‘laboratoire’ de la Place du Changement à Sanaa (Yémen) », conferencia ofrecida en el Congreso Internacional Photographier la ville contemporaine (XIXeXXIe siècles). Les usages de la photographie dans la recherche urbaine, Nanterre, 8-9 diciembre 2011. QUADERNS-E, 17(2), 56-72 ISSN 1696-8298 © QUADERNS-E DE L'ICA 58 Anahi Alviso Marino (Hamad 2011a). Es el caso por ejemplo de Tawakul Karman, activista por la libertad de expresión y galardonada en octubre de 2011 con el premio Nobel de la Paz, cuyo encarcelamiento temporal servirá para movilizar aún más manifestantes en Sana’a y también en otras ciudades del país (Philbrick Yadav2011). Cuando los grupos de estudiantes deciden pasar una primera noche delante de la universidad, sus reivindicaciones se desligan de las de la oposición: “no a los partidos a partir de hoy”, “acampada, acampada hasta que caiga el régimen” o “nuestra demanda es clara: vete Saleh!” (Poirier 2011b). Se suman vecinos, estudiantes, quiosqueros, taxistas, activistas, profesores, parados, miembros de tribus6, vendedores ambulantes, madres y padres de familia, gente “del norte”, gente “del sur7”, militantes socialistas e islamistas entre otros. De lado quedaban las diferencias generacionales, territoriales, religiosas8 o sociales, dejando los conflictos y las armas fuera de la plaza, y haciendo de este espacio un lugar de lucha pacífica. Progresivamente se van uniendo a esta movilización parlamentarios y ministros que abandonan el gobierno, militares que desertan, periodistas de los medios oficiales que abandonan sus puestos y militantes disidentes del partido en el poder, el 6 El complejo sistema tribal yemeni está dominado por dos grandes confederaciones tribales, la de los Hashed y la de los Bakil. El apoyo que las tribus han dado a las movilizaciones contra el régimen de Saleh ha sido fundamental, y su constancia en la vía pacifista ejemplar ya que las armas de las que disponen las tribus entre otros, hacen de Yemen el segundo país del mundo más armado después de Estados Unidos. Documento interactivo publicado por Al Jazeera, http://www.aljazeera.com/indepth/interactive/2012/07/2012726141159587596.html, consultado el 10 de junio de 2012. 7 Hasta la unificación de 1990 que dio lugar a la creación de la actual Republica de Yemen, Yemen estaba dividido en dos Estados. El norte se encontraba gobernado por un imamatozaydi (chií) (897-1962) que fue derrocado por un golpe de estado militar que establece en 1962 la Republica Árabe de Yemen (RAY) acabando así con el sistema monárquico-religioso de la dinastía de los Hamid al -Din (1904-1962). Colonizado por el Imperio británico desde 1839, el sur se independizó en 1967 estableciendo una república de orientación socialista y luego marxista-leninista hasta 1990, la República Democrática y Popular de Yemen (RDPY). 8 El zaydismo es una rama del chiísmo distinto del chiísmo dominante en Irán. En Yemen un 70% de la población es de origen chafii (sunni) y 30% es zaydi. Aunque el zaydisimo predomina en el norte mientras que en el sur los chafiis representan la gran mayoría, en Yemen se encuentran también ismailíes, hanafíes y judíos yemeníes. QUADERNS-E, 17(2), 56-72 ISSN 1696-8298 © QUADERNS-E DE L'ICA 59 Movilización, protesta y creatividad en Yemen: el arte de hacer política en la calle Congreso General del Pueblo (CGP, al mu’tamar al sha’bi al ‘amm9). Dos lemas principales aglutinan a participantes tan dispares: “irhal” (“lárgate”, referido al presidente Ali Abd Allah Saleh) y “al shaab/al shabab urid isqat al nidham” (“el pueblo/los jóvenes quieren la caída del régimen”). El mensaje contenido en estos eslóganes, que resumen una voluntad común de cambio de sistema de poder y no del partido en el poder, se va profundizando en torno a múltiples puntos que los “acampados” estructuran a lo largo de los meses en un programa que intentan consensuar las diversas organizaciones y actores presentes en la Plaza. La articulación de estas reivindicaciones así como la estructuración del espacio de debate van ligadas al desarrollo del espacio de la acampada: a medida que la Plaza del Cambio se va convirtiendo en una especie de ciudad dentro de la ciudad10, este espacio va creciendo también como un espacio de debate en el que un nuevo proyecto político se va entretejiendo bajo las tiendas de campaña. Este experimento simbólico y material es posible gracias al trabajo de voluntarios que se ocupan de la recogida de basura, de mantener ese espacio libre de armas, de proveer servicios médicos, de organizar comités para la distribución de comida, de tiendas de campaña o para garantizar el igual acceso al micrófono del escenario principal. Estas infraestructuras facilitan a su vez que se desarrollen charlas, se impriman hasta cincuenta periódicos, se organicen exposiciones de arte, conciertos, piezas de teatro, conferencias y campañas de concienciación sobre temas como la desobediencia civil o la importancia de un Estado civil11. Se crean también “cafés para la reflexión” donde se debaten temas como la igualdad durante y después de la revolución, se llevan a cabo talleres de lectura de poesía sarcástica y aparecen museos y espacios dedicados a exponer pinturas, fotografías, caricaturas y pósters políticos. Estas iniciativas populares se nutren de experiencias, saberes y militancias diversas así como del contexto social y político propiamente yemeni. Por un lado se debe tener en cuenta el gran número de militantes de partidos de oposición presentes en la Plaza, cuyo bagaje político es fundamental sobre todo por su capacidad de organización y de movilización como es el caso de los miembros del partido islamista Islah o los voluntarios de la sociedad de caridad Islah. Simplificando un objeto de estudio que ha sido ampliamente analizado12, se trata en estos casos de militantes y de voluntarios acostumbrados al trabajo político y caritativo desarrollado en el seno de instituciones extremadamente bien organizadas y con un sólido y reconocido trabajo barrial. Este bagaje se refleja inmediatamente en la organización de la Plaza: el hospital de campaña establecido en la mezquita de la Sociedad de Caridad de Islah cuenta desde el principio con voluntarios y con infraestructuras cedidas por la Sociedad, la organización de tiendas de campaña y de espacios públicos es en gran medida coordinada por militantes de Islah, y en general la 9 Creado en 1982, el Congreso General del Pueblo reúne las tendencias políticas favorables al régimen y progresivamente se convierte en el partido del presidente Saleh. 10 Se trata de una dinámica que se repite en otros espacios similares de protesta que emergen dentro de este ciclo de contestación, como la Plaza de la Perla en Bahrein, Tahrir en Egipto, Sol en Madrid, Plaza Catalunya en Barcelona o Zuccotti en Nueva York por citar algunos ejemplos. Sin embargo es fundamental subrayar que estas y otras acampadas han sido de corta duración o intermitentes, ninguna se ha establecido de forma permanente y con una vida ininterrumpida desde febrero de 2011 hasta la actualidad (septiembre 2012) como es el caso de Yemen. Este aspecto es central para comprender el tipo de iniciativas y el desarrollo de una “ciudad paralela dentro de la ciudad” que se ha llegado a construir en la Plaza del Cambio donde las infraestructuras reflejan en parte una voluntad de permanecer en el tiempo. 11 Notas de MaggyGrabundzija, antropóloga que lleva a cabo una investigación en la Plaza del Cambio de Sana’a, escritos de abril-junio 2011. 12 A propósito de este aspecto del partido Islah referirse al trabajo de Clark 2004, Wiktorowicz 2004, y Bonnefoy y Poirier 2010. Respecto a la porosidad existente entre el Partido Islah y la Sociedad de Caridad Islah ver AlvisoMarino (en prensa). QUADERNS-E, 17(2), 56-72 ISSN 1696-8298 © QUADERNS-E DE L'ICA 60 Anahi Alviso Marino presencia de militantes islamistas y socialistas así como de sindicalistas se convierte a largo plazo en un objeto de controversia y de distanciamiento respecto a los nuevos activistas con menos experiencia y que se ven absorbidos o marginados por militantes socializados políticamente en partidos y sindicatos bien establecidos en Yemen. A este tipo de “acampados” marcados por formas de politización tradicionales, se unen militantes de sindicatos activos y activistas experimentados en el ámbito de la lucha por la libertad de expresión que se mezclan a su vez con nuevos iniciados para los cuales este es su primer contacto con una política directa y que ellos mismos contribuyen a definir. Sin embargo, la presencia de actores politizados que rápidamente participan en la organización de la Plaza y que contribuyen a la efervescencia de ideas que allí emerge explica relativamente la articulación de este espacio de contestación; se debe tener también en cuenta el contexto específico de la sociedad y de la política yemeni. En este sentido, un aspecto crucial para entender la capacidad de construir un espacio de protesta así como los proyectos políticos que allí se generan y que forma parte de la sociabilidad tanto de los más como de los menos politizados es el hecho de que el debate en general y la discusión de ideas políticas en particular es una práctica muy arraigada en la cotidianeidad de las reuniones de qat. El qat, cuyas hojas se mastican obteniendo un estado de alerta que favorece la conversación, se consume fresco y de forma diaria, reuniendo a hombres y mujeres (normalmente en espacios separados) en sesiones que pueden durar más de cuatro horas o incluso toda la noche y durante las cuales se debate política, poesía, literatura, o problemas sociales. Como señala Wedeen, se trata de espacios de deliberación democrática y de práctica cotidiana de una dinámica contestación existente en Yemen fuera de los canales electorales y de participación política tradicional (Wedeen, 2008: 103-147). Estos espacios de sociabilidad y de socialización política privilegiados, se entienden a su vez en relación al contexto político del país. Sin pretender caer en una explicación basada en la idea de la excepcionalidad, se debe destacar que el contexto yemení es diferente del de las monarquías petroleras que lo rodean ya que entre otros factores, cuenta con un sistema QUADERNS-E, 17(2), 56-72 ISSN 1696-8298 © QUADERNS-E DE L'ICA 61 Movilización, protesta y creatividad en Yemen: el arte de hacer política en la calle republicano, elecciones con pluralidad de partidos, un cierto nivel de libertad de expresión que da lugar a manifestaciones y sentadas cada vez más numerosas así como a la existencia de numerosas organizaciones no gubernamentales, un cierto grado de libertad de prensa reflejado en la cifra aproximada de 175 periódicos (Bonnefoy, Mermier & Poirier (eds) 2012: 327), y una sociedad en la que prolifera no solo el debate político sino también formas de canalizarlo hacia un activismo con más o menos acento extranjero pero que en todo caso refleja preocupaciones locales. La posibilidad de manifestar y de expresar ideas divergentes a pesar de los limites, censuras y autocensuras, así como la existencia de espacios que favorecen el debate y la critica a los que acuden tanto militantes experimentados como nuevos iniciados, ha permitido que la contestación que cristaliza en las acampadas se nutra de saberes y de modos de acción que facilitan ampliamente la acción política que se desarrolla bajo las tiendas de campaña. Todas las iniciativas que se crean tienen en común que se establecen como medios para expresar el descontento y el rechazo al régimen de Saleh, para criticarlo o para proponer cambiarlo. Se trata en muchos casos de acciones promotoras de transformaciones inéditas. En este sentido, y a modo de ejemplo, cabe señalar que la recogida de basura es una tarea relegada a los “akhdam”, cercanos a lo que sería una “casta” de servidores intocables cuyo color de piel tiende a indicar que sus ancestros vienen del otro lado de la costa del Mar Rojo (Mermier 1997: 253) y que representan la clase más marginada de la pirámide social yemeni. El hecho de que dentro de la Plaza comiencen a verse hombres vestidos de traje, jóvenes estudiantes y voluntarios de todos los tipos ocupándose de mantener las calles de la acampada limpias, refleja la construcción de un espacio sociopolítico potencialmente subversivo. Otro ejemplo del cambio que se intenta operar se ve a través de las campañas de sensibilización llevadas a cabo por mujeres que a pesar de las dificultades, presión y a veces rechazo, entran dentro de las tiendas de campaña únicamente ocupadas por hombres proponiendo charlas y consecuentemente poniendo en cuestión y quebrantando sutilmente barreras que el proceso revolucionario ayuda a interrogar13. Estos ejemplos que sirven para esbozar el carácter experimental de todas las actividades que surgen y dan vida a la Plaza, indican igualmente el tipo de “espacio libre14” o “espacio seguro” que se construye bajo las tiendas de campaña y a partir del cual se hace posible criticar al régimen, protestar y explorar colectivamente nuevos repertorios o medios y prácticas con los que los “acampados” buscan contestar las autoridades y promover el cambio político (Evans y Boyte 1986, Tilly 1981). Pero si bien la Plaza del Cambio se convierte en un espacio único por la riqueza de los repertorios de contestación que emergen en su interior como el uso de la música, el teatro o las artes visuales, también refleja una adaptación de antiguos repertorios que se ajustan a una posible nueva realidad: las manifestaciones continúan empleándose como modo de acción principal y se hace recurso a la organización política tradicional a través de partidos, plataformas coordinadas y consejos. Estas formas de acción son el reflejo de ideas de cambio que si bien se han ido construyendo físicamente frente a la universidad desde febrero de 2011, llevan concretándose simbólicamente desde hace tiempo a través de transformaciones que se 13 Notas de MaggyGrabundzija, op. cit. Como lo resume Hmed citando a Evans y Boyte, se trata de espacios o “de formas particulares de lugares públicos que se dan en el seno de comunidades que constituyen el entorno en el que los individuos tienen la posibilidad de aprender un nuevo tipo de respeto mutuo, una identidad de grupo profundizada y asegurada, conocimientos públicos, valores de cooperación así como virtudes cívicas […] Los espacios libres son lugares que se intercalan entre las vidas privadas y de las instituciones de gran envergadura en el seno de los cuales los ciudadanos ordinarios pueden actuar con dignidad, independencia […]” (Hmed, 2008: 162). 14 QUADERNS-E, 17(2), 56-72 ISSN 1696-8298 © QUADERNS-E DE L'ICA 62 Anahi Alviso Marino han ido manifestando en Yemen de formas muy diversas y que han ido fragilizando al gobierno central. Como señala NorbertElias, un cambio revolucionario no se explica únicamente por el descontento y las presiones que pesan sobre las clases inferiores; nunca hay que perder de vista las presiones que se ejercen contra las élites y las clases dominantes contra las que las revueltas se formulan (Elias 1985: 311). Este enfoque nos permite analizar las dinámicas que llevan años fragilizando al régimen de Saleh15. De esta manera, observando la política por arriba, es decir la institucional16, interesa señalar que los partidos de oposición reunidos bajo la plataforma conjunta del Encuentro Común, han ido progresivamente planteando una crítica cada vez más dura al partido en el poder, el CGP del presidente Saleh. Esta oposición se ha hecho más visible desde las elecciones presidenciales de 2006, fecha desde la que se ha movilizado por la adopción de un sistema electoral basado en la representación proporcional, por la reforma de la constitución, de la ley electoral o del sistema de registro de votos, y, más recientemente, desde el boicot a las elecciones parlamentarias que estaban previstas para 2009 y con el que reiteraban reivindicaciones que se integraron a las exigencias de los “acampados” antigubernamentales. También a nivel institucional, el gobierno lleva varios años enfrentado por una parte con rebeldes zaydies en el norte del país17 (Bonnefoy 2008, Dorlian 2011), y con movimientos secesionistas y demandas de cambio hacia un sistema federal en la parte sur del país (Mermier 2008) que entre los años 70 y 90 fue una república de orientación marxista-leninista. En numerosas ocasiones Saleh ha reiterado que gobernar Yemen “es como bailar sobre cabezas de serpientes”, frase que más que capturar las tensiones que vienen de abajo, señala la dificultad del mantenimiento de un sistema basado en el patronazgo y la cooptación de fuerzas políticas en tensión. Estas dinámicas que han sido ampliamente estudiadas tanto en Yemen como en otros países árabes (Picard 2006, Phillips 2008, Wedeen 1999, 2008, Poirier 2011a), se han hecho evidentes a lo largo de 2011 y han afectado de diversas maneras a las movilizaciones. A través del ejemplo de ciertas fechas que han representado puntos de inflexión en las movilizaciones podemos observar cómo estas tensiones han cristalizado a lo largo del proceso de cambio político que recorre el país. El primer ejemplo se da el 22 de marzo de 2011, cuando el general AliMuhsin se une a la contestación y presta sus tropas a la protección de la Plaza tras el violento ataque del régimen que acabó con la vida de más de 50 acampados. Este acto de defección profundizaba elementos de ruptura ya existentes dentro del brazo armado y del régimen (LongleyAlley 2010: 407). En esta misma línea, el 3 de junio, tras un mes de ataques por las fuerzas leales al régimen contra el palacio del sheykhSâdeq al Ahmar18, la escalada de violencia culminó con un ataque con bomba contra el palacio presidencial y el abandono del país del presidente Saleh herido y con rumbo hacia Arabia Saudí. Finalmente, y durante varios meses del verano, otro ejemplo de esta dinámica de ruptura fueron los consecutivos ataques y violencia armada localizados en el barrio de Hasaba al norte de Sana’a y que por momentos se extendieron a diversas 15 Para comprender mejor la complejidad del régimen de Saleh así como los diferentes elementos que lo ponen en cuestión referirse entre otros a Phillips 2008, Wedeen 2008, Leveau et al. (eds) 1999, Dresch 2000. 16 La política institucional engloba a actores, instituciones y prácticas legitimadas por el régimen. Este término se opone a la idea de política “por abajo” entendida como el conjunto de relaciones entre diferentes actores sociales que se encuentran en situación de subordinación respecto a aquellos que tienen el poder. Bayart, A. et al. (eds) 2008, p. 20. 17 La guerra de Saadah desde 2004. 18 Hijo mayor del Sheikh ‘AbdAllah al -Ahmar, remplaza a su padre en su rol de jefe tribal de la confederación de los Hashed cuando este ultimo fallece en 2007. Es también miembro del majlis al-shura del partido al Islah y ha mantenido el apoyo que su padre concedía al presidente Saleh hasta 2011 cuando se alía con el movimiento de contestación contra el régimen. QUADERNS-E, 17(2), 56-72 ISSN 1696-8298 © QUADERNS-E DE L'ICA 63 Movilización, protesta y creatividad en Yemen: el arte de hacer política en la calle partes de la ciudad forzando la militarización y agudizando la lucha de poder entre los al-Ahmar y el brazo armado del régimen de Saleh. Esta selección de ejemplos ayuda a visualizar la forma en que, junto con las movilizaciones de protesta, cristalizan de forma paralela conflictos de poder presentes desde hace tiempo y frágilmente controlados bajo la “danza sobre cabezas de serpientes” o fórmula política en la que se basaba el régimen de Saleh. Si bien las tensiones que afectan a los detentores del poder son fundamentales para entender el cambio político en curso desde 2011, igualmente lo son los efectos de ese tipo de régimen sobre la mayoría de la población. En este caso, si observamos la política “por abajo”, es decir, lo que ocurre a nivel no institucional, el descontento se puede observar a partir de focos muy numerosos. Aparte de la indignación generalizada y el distanciamiento respecto a una clase política que los “acampados” sostienen que no les representa, las movilizaciones fueron animadas por un deseo de cambiar la situación actual de un país en el que la pobreza afecta aproximadamente al 35% de la población19, el desempleo varía entre el 15 y el 50% según las estimaciones que se utilicen20 y falta un sistema educativo o sanitario que venga del Estado y que no repose en el trabajo de sociedades de caridad que cubren servicios que el Estado debería proveer. Los motivos de descontento son numerosos: la situación económica es alarmante y depende en gran medida de la ayuda al desarrollo que, concedida por países extranjeros, pasa por los bolsillos de aquellos que ocupan puestos en el gobierno o se concentra en gran medida en la “lucha contra el terrorismo”; hay carencia de infraestructuras que aseguren servicios básicos como el igual acceso al agua, la electricidad o el gas, y los niveles de analfabetismo alcanzan el 30% entre los hombres y el 60% entre las mujeres. A esto se une también el problema del agotamiento de recursos, sobre todo del agua, así como la presencia de Al Qaeda Península Arábiga (AQPA) que ha sido instrumentalizada por el gobierno para obtener ayuda económica y militar sin que por ello hayan disminuido los atentados de este grupo en el país. Finalmente y como ya ha sido señalado, a pesar de las similitudes con otros escenarios, Yemen es un caso relativamente singular desde el punto de vista político y cuando se lo considera en relación a los países que lo rodean. Las movilizaciones contestatarias así como el acto de desobediencia civil que representa la acampada y la creación de “Plazas del Cambio” y “Plazas de la Libertad” en una veintena de ciudades en todo el país, si bien han sido animadas por el contagio de una ola de posibilidades que se han hecho realidad en otros países árabes, se dan bajo formas distintas en Yemen y reflejando las características propias de este país. El pueblo quiere… Aunque las manifestaciones más visibles quizás sean al principio las de portavoces de partidos de la oposición que reclaman reformas, rápidamente los “jóvenes de la revolución” comienzan a organizar sus reivindicaciones en torno a una serie de exigencias que buscan un cambio radical de la esfera política. Estos jóvenes que pertenecen a círculos marginados respecto a la política institucional, quieren demostrar que se desentienden de los partidos de oposición y que sus reivindicaciones no pasan 19 Esta cifra refleja la tasa de incidencia de la pobreza sobre la base de la línea de pobreza nacional (% población) del año 2005. La tasa de pobreza nacional es el porcentaje de personas que vive debajo de la línea de pobreza nacional. Las estimaciones nacionales se basan en estimaciones de subgrupos ponderados según la población, obtenidas a partir de encuestas de los hogares. http://datos.bancomundial.org/pais/YE, consultado el 10 de junio de 2012. 20 Como señala Claire Beaugrand, la variación de las estimaciones señala el carácter estructural de la falta de empleo con cifras que van del 15% en 2008 según datos del Banco Mundial al 35% estimado en 2003 por el CIA WorldFactbook pasando por la estimación de especialistas que de forma oficiosa evalúan el paro en el 50% fuera de periodo de crisis (Bonnefoy, Mermier & Poirier (eds) 2012: 181). QUADERNS-E, 17(2), 56-72 ISSN 1696-8298 © QUADERNS-E DE L'ICA 64 Anahi Alviso Marino por cambiar un partido por otro sino por hacer valer su voz y acabar con un sistema político corrupto, estanco y que no los representa. Si bien los lemas que aglutinan a una heterodoxa movilización se resumen en la idea de derrocar el régimen y echar del poder al presidente, un largo programa de cambio político se crea bajo las tiendas de campaña reflejando reivindicaciones variadas y potencialmente radicales. Una serie de puntos resumen lo que se convertiría mas tarde en el programa de los jóvenes revolucionarios de la Plaza del Cambio: 1. Destitución pacifica del régimen de Ali Abd Allah Saleh, de todos sus miembros y de los parientes del presidente de puestos de liderazgo en las instituciones civiles y militares; 2. Creación de un consejo transitorio aprobado por los “jóvenes de la revolución”; 3. Declaración de un periodo transicional tras la destitución del régimen, que comenzará con el término de la constitución actual y la disolución del parlamento y otras instituciones; 4. Elección de tecnócratas21 que representen al consejo de transición; 5. El consejo de transición buscará solucionar el conflicto con la parte sur del país y con Saadah en el norte, vigilará la actuación del consejo y del gabinete de transición, la formación de un consejo para las elecciones que garantice su transparencia, y la elección de un comité que proponga una nueva constitución que prevea entre otros un sistema republicano parlamentario proporcional; 6. Asegurar la separación de poderes; 7. Disolución de ministerios de la información y de derechos humanos para garantizar la diversificación de los medios y la libertad de expresión; 8. Entablar procesos judiciales contra procesados por corrupción, devolviendo el dinero y la propiedad pública; 9. Liberación de presos políticos y de desparecidos; 10. Entablar procesos judiciales contra aquellos que hayan causado, asistido o incitado violencia contra participantes de las manifestaciones pacificas y compensación a los que así hayan perdido a miembros de su familia; 11. Disolución de las fuerzas de seguridad política y de las fuerzas de seguridad nacional así como del consejo nacional de seguridad22. Estos objetivos se mantienen, se debaten y se afianzan a lo largo de los meses, a veces en oposición y otras en dialogo respecto a diversas iniciativas que sugieren proyectos de transición diferentes. Entre esos esfuerzos de transición la iniciativa propuesta por los países del Consejo de Cooperación del Golfo23 es la que obtuvo mayores apoyos institucionales. La transición política que diseñan estos países y que comienza con el pacto negociado de cese de Saleh de su puesto como presidente, conlleva una serie de concesiones. La primera de ellas se encuentra en la naturaleza de los implicados en su firma dado que se trata de un acuerdo entre el partido gubernamental, el Consejo General del Pueblo y los principales partidos de la oposición reunidos en la plataforma del Encuentro Común. De esta forma, quedaban fuera de la negociación los militantes antigubernamentales de las Plazas del Cambio y de la Libertad estructurados bajo coaliciones, el Movimiento del Sur que aglutina diferentes demandas que van de la secesión a la construcción de un sistema federal, así como los rebeldes Huthi de Saadah en conflicto armado con el gobierno desde 2004. A esta 21 Tecnócrata entendido como persona cualificada, con estudios y experiencia para el puesto en oposición a personas elegidas por medio de un sistema de contactos de allegados como el generado por Saleh. 22 La lista exhaustiva y detallada puede verse por ejemplo en el documento del Consejo Coordinador de los Jóvenes de la Revolución del Cambio ‘Diversidad’ (tanayu’). Documento disponible en facebook.com/CCYRC. 23 Para conocer los detalles de este acuerdo referirse a Hamad, L. 2011b. QUADERNS-E, 17(2), 56-72 ISSN 1696-8298 © QUADERNS-E DE L'ICA 65 Movilización, protesta y creatividad en Yemen: el arte de hacer política en la calle concesión central rechazada por los afectados, se unieron otras entre las cuales la de mayor envergadura ha sido la aceptación de la inmunidad de Saleh y de los miembros de su régimen. La distancia que separa, por un lado, el proceso de transición que se lleva a cabo en el marco de este acuerdo, y por otro, el trabajo político que emergió y se desarrolló dentro de las Plazas, se vio incrementada con la firma de este acuerdo de transición a finales de 2011 y con los primeros pasos que lo hicieron efectivo. Es así como la “política de la calle24” (Bayat 1997: 15-19)aprendida en las plazas de todo el país se hizo todavía más palpable, saliendo esta vez del perímetro que simbólicamente marcaba la frontera entre el espacio ocupado y el resto de la ciudad o país. En protesta a la inmunidad del régimen así como a un acuerdo basado en concesiones fundamentales, los “jóvenes de la revolución” convocaron manifestaciones e hicieron un llamado masivo para tomar las calles y recorrer en una “marcha de la vida” (mashi al hayat) la distancia que separa Taez de Sana’a25. A medida que el acuerdo de transición se materializaba y la atención mediática se centraba en el ámbito institucional, voces críticas con esta política continuaban protestando a pesar de la dinámica de marginalización impuesta. De esta forma transcurren en 2012 las elecciones programadas por el acuerdo, en las que se designaba al único candidato y antiguo vicepresidente AbdRabbMansurHadi, que se sometía al voto únicamente para ser refrendado en tanto que nuevo presidente del país. Con la partida de Saleh y el comienzo de una etapa de transición acordada entre los actores que el acuerdo del Golfo consideraba legítimos, comenzaba una nueva fase política tanto a nivel institucional como a nivel de la calle. La Plaza del Cambio seguía existiendo a pesar de la desmovilización y, en cierta medida, la usurpación del proceso de cambio por la vía institucional. Los motivos de la indignación popular continúan dando sentido a un proceso de cambio que sigue entretejiéndose en las calles y bajo las tiendas de campaña. Creatividad contestataria Cuando los “jóvenes de la revolución” clavan directamente sobre el cemento las primeras tiendas de campaña de la Plaza del Cambio, inician un proceso de cambio a través de un trabajo revolucionario que es posible gracias al espacio físico ocupado y al espacio simbólico creado y que posibilita replantearse las formas de interrelación. Es así como la acampada acoge iniciativas, prácticas y acciones tanto socioculturales como políticas que modifican, a veces rompen, y otras muestran una continuidad con la forma de practicar la acción, la toma de decisión y la contestación política. Dentro del laboratorio de la Plaza emergen, de esta manera, nuevos medios que los “acampados” ponen en marcha para contestar las autoridades, organizar y cohesionar la movilización. 24 Bayat denomina así al conjunto de conflictos y consiguientes repercusiones entre un pueblo colectivo y las autoridades, modelados y expresados de forma episódica en el espacio físico y social de las calles- desde los callejones hasta las más visibles aceras, parques públicos o espacios deportivos. En este sentido la calle sirve no solo como espacio de expresión colectiva para, y aunque no limitada a, aquellos que carecen estructuralmente de cualquier marco institucional para expresar su descontento. Dos factores transforman la calle en una arena política: el espacio como poder, a partir del uso activo o participativo del espacio público como espacio de protesta entre el pueblo y la autoridad, y las redes pasivas existentes entre la gente que usa esos espacios públicos y que son conducidas a la acción frente a una amenaza común. 25 Al día siguiente de la firma del acuerdo y tras la llamada de los « jóvenes de la revolución » a salir a la calle para mostrar su rechazo, miles de manifestantes se movilizaron para protestar. Hubo cinco muertos y una treintena de heridos bajo el fuego de los partisanos de Saleh. Para visualizar en detalle la marcha referirse a googlemaps: http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=206681759573944900583.0004b4b951a6104 158276, consultado el 10 de junio de 2012. QUADERNS-E, 17(2), 56-72 ISSN 1696-8298 © QUADERNS-E DE L'ICA 66 Anahi Alviso Marino En este sentido, y como lo plasmaban algunas de las pancartas que daban la bienvenida a la entrada de la Plaza a pisar “el primer kilómetro de la dignidad” o a entrar en “la tierra de la libertad”, se crea frente a las puertas de la universidad un espacio inédito modelado por una voluntad común de cambio que se expresa mediante la protesta y la desobediencia pacífica. Dentro de esta voluntad florecen proyectos que si bien antaño existieron en Yemen, hoy en día eran casi inconcebibles. Es así como proyecciones de cine revolucionario, teatro y conciertos callejeros, así como proyectos artísticos salen de espacios especializados para hacerse públicos, visibles y accesibles en el seno de la Plaza. Estas actividades artísticas, importantes en tanto que medios para expresar indignación, proyectos de cambio y crítica abierta al régimen, son relevantes como medios de protesta o como repertorios de contestación creativos. De esta forma, junto con estas iniciativas se genera también una nueva estética de la calle y del espacio ocupado: las paredes y las tiendas de campaña son empapeladas con fotomontajes que critican hasta el punto de ridiculizar o de transvestir la figura del presidente que hasta ese momento era intocable incluso por ley26 (Phillips 2008: 50); pancartas llenas de listas que resumen los puntos más importantes de la revolución aparecen por todas partes escritas a mano o impresas en grandes carteles; caricaturas políticas también llenan los muros de cemento o de plástico de las tiendas. Comienza a desarrollarse una rica producción de pósters con iconografías variadas que van de la muestra explícita de la violencia represiva del gobierno a una estética que recuerda a los pósters socialistas del antiguo Yemen del Sur. La creatividad de esta movilización se ve también a través de su aspecto más festivo (Al Wazir 2011): se escucha música revolucionaria a través de parlantes que reproducen infinitas nuevas canciones a ritmo de hip hop, de rock, de oud o en su versión más electrónica, también los conciertos invaden la Plaza del Cambio donde el escenario principal sirve para hablar pero también para cantar la revolución; piezas de teatro que reflejan la vida diaria dentro de la acampada o las críticas y reivindicaciones de la gente movilizada y se crean espacios inéditos como exposiciones de arte revolucionario dentro de la Plaza. En este último caso, se trata de exposiciones de fotografía, póster, caricatura y pintura que retratan lo que se está viviendo dentro de este laboratorio del cambio o que proyecta sobre lienzos el nuevo Yemen que estos artistas imaginan. Esta creatividad es importante porque si bien la música, el teatro o las artes visuales tienen su espacio dentro de los ámbitos culturales en Yemen, se ha tratado hasta ahora de un espacio en ocasiones poco visible y más bien de reducido público y no de carácter colectivo, abierto y al alcance de todos como ha sido el caso dentro de la Plaza del Cambio. Es el caso por ejemplo de las artes visuales, que emergen en los años 30 y 40 en el antiguo Yemen del Sur y en los 70 en el Yemen del Norte. Aunque existen espacios que reúnen semanalmente a los artistas, galerías y lugares dedicados a la exposición y a la venta de obras de arte así como eventos artísticos organizados por instituciones locales y extranjeras, se trata de “mundos del arte” (Becker 2008) de acceso relativamente difícil y con poca visibilidad dentro y fuera de Yemen. Por esta y otras razones resulta interesante aislar momentáneamente el trabajo de los artistas visuales que acampan y emplean su capacidad de expresión artística como medio para contestar y hacer avanzar los objetivos de la revolución. En este sentido cabe destacar el caso de los fotógrafos que documentan el proceso revolucionario del que son parte, y de los pintores que 26 La publicación de material considerado como perjudicial para la unidad nacional, la seguridad nacional, el Islam o el Presidente está prohibida por ley (nueva Ley de prensa de 1990). QUADERNS-E, 17(2), 56-72 ISSN 1696-8298 © QUADERNS-E DE L'ICA 67 Movilización, protesta y creatividad en Yemen: el arte de hacer política en la calle toman los muros de Sana’a provocando una prolongación de la “política de la calle” a través de un “arte de la calle” (street art27) que es todo menos políticamente neutro. Cuando comienza la acampada en 2011, entre los primeros que duermen frente a las puertas de la universidad se encuentran algunos fotógrafos de entre 20 y 30 años, formados de manera autodidacta, y con mayor o menor inclusión y dependencia de los círculos artísticos promovidos por los centros culturales extranjeros y que son los únicos que fomentan asiduamente esta disciplina artística. Estos fotógrafos tienen un papel importante en la movilización ya que capturan en imágenes el proyecto político que se elabora en la Plaza, contribuyen a modelarlo al reproducir a veces de forma casi homogénea el proceso mediante el cual los “acampados” se convierten en revolucionarios confrontando la violencia del régimen y contribuyendo día a día a construir la Plaza, y también empleando la fotografía para promover la solidaridad con la movilización y, en fin, para movilizar a más gente por la causa revolucionaria. Estas funciones de documentación, registro, propaganda y movilización se llevan a cabo mediante prácticas combinadas: los fotógrafos acampan registrando fotográficamente el proyecto del que forman parte, difunden sus imágenes a través de Facebook en un intento de compartir y de dar a conocer lo que ocurre al resto del país y al extranjero, e imprimen sus imágenes en periódicos u otras publicaciones de la Plaza, del país y del extranjero, o cuando participan en exposiciones que buscan apoyar la revolución o darla a conocer. Si la fotografía yemení más contemporánea se había centrado hasta ahora en reflejar entre otros la interpretación y reapropiación de temas orientalistas como la mujer y el velo, el uso políticamente comprometido y abiertamente critico que le dan este grupo de fotógrafos hace que la disciplina pase de una crítica social ligera a una ruptura abierta respecto al régimen. De esta manera, el hecho de emplear esta disciplina artística dándole un sentido abiertamente político y contestatario ya que para los fotógrafos esta es su forma de protestar, resistir y luchar por el cambio, se revela como un uso del arte que en tanto que repertorio de contestación se muestra original y nuevo en Yemen. Algunas de las imágenes que estos fotógrafos nos permiten apreciar es la de la transformación del espacio ocupado, su expansión, y también su uso diario. Entre esas fotografías se puede aislar otro elemento altamente creativo y representativo de la política callejera que invade las calles y también los muros: pintadas, grafiti, pintura mural y estarcidos (stencil) que se emplean como medio para expresar reivindicaciones colectivas contra el régimen de Saleh. Si bien estas técnicas características del “street art” no son nuevas en Yemen, lo que es inédito es su uso para contestar abierta y públicamente al régimen, reproduciendo los eslóganes que se corean dentro de la Plaza y plasmándolos en los muros exteriores de la acampada. En este sentido se observan coloridos grafiti y pintadas que exhortan al presidente Saleh a “largarse”, puños cerrados que recuerdan imágenes típicas de la iconografía socialista y mensajes diversos que apelan a los largos treinta y tres años que Saleh lleva en el poder o hacen guiños al uso de Facebook para acabar con el régimen28. Este arte callejero muestra cómo la creatividad efervescente de la Plaza se contagia y excede el perímetro de la acampada, buscando otros espacios en los que manifestarse como son las paredes del resto de la ciudad. 27 El street art es un género relacionado con el grafiti pero con diferentes tradiciones e interpretaciones. No existen reglas en el street art por lo cual cualquier cosa es válida. Sin embargo hay ciertas técnicas y materiales que se asocian más fácilmente con este género como el estarcido (stencil), pegatinas, pintadas, proyección de videos, etc. (Wilson and Lack 2008: 204). 28 Una excelente recopilación de estas y otras imágenes fueron recogidas por la exposición “Las pintadas de la revolución. Política y creación ciudadana”, organizada por Casa Árabe en Madrid del 2 de diciembre de 2011 al 26 de febrero de 2012. QUADERNS-E, 17(2), 56-72 ISSN 1696-8298 © QUADERNS-E DE L'ICA 68 Anahi Alviso Marino En este sentido surge a principios de 2012 un proyecto artístico para colorear las paredes de las calles de la capital en las que tuvieron lugar violentos enfrentamientos entre los militantes por el cambio y las fuerzas leales al régimen de Saleh. Tras lanzar una convocatoria a través de Facebook, un joven pintor iniciaba así un proyecto que buscaba dar un nuevo sentido y un nuevo aspecto a los muros llenos de agujeros de balas de distintos barrios de la ciudad donde hubo violentas confrontaciones. Este proyecto llamado “colorea el muro de tu calle” e iniciado por MurradSubay, consiguió a lo largo de los primeros meses de 2012 que una multitud de participantes se unieran a este esfuerzo por cambiar el aspecto de un espacio público marcado por la violencia. De esta forma la “política de la calle” que en 2011 se entretejió bajo las tiendas de campaña de la Plaza del Cambio, renacía y se reproducía fuera de la Plaza en 2012 y bajo la forma de un “street art” inherentemente conectado al aprendizaje político que Subay y muchos otros jóvenes pintores y participantes adquirieron mientras acampaban en la Plaza. Retomando el trabajo de Bayat, este tipo de arte callejero surge como una repercusión de la política de la calle aprendida en la Plaza: se trata de un uso del espacio público para protestar abierta y/o disimuladamente, ya sea a través de pintadas con explicito mensaje político así como con imágenes meramente artísticas que de forma menos evidente también sirven para rechazar la violencia del régimen al localizarse en muros cargados de contenido político. El caso del iniciador de este proyecto, que es un joven pintor que estructuralmente se encuentra al margen de los círculos artísticos de Sana’a ya que ni forma parte de los “jóvenes pintores” que asiduamente exponen en eventos organizados por el Ministerio de la Cultura o por los centros culturales europeos, sitúa su práctica como una de expresión individual y más tarde colectiva que junto a la de otros como él, carecen estructuralmente de un marco institucional para expresar su práctica artística o su descontento. Finalmente, y al conseguir activar las redes pasivas existentes entre los viandantes y aquellos que pintan los muros de las calles, el proyecto de Subay lograba transformar la calle en arena política al promover la participación e implicación de QUADERNS-E, 17(2), 56-72 ISSN 1696-8298 © QUADERNS-E DE L'ICA 69 Movilización, protesta y creatividad en Yemen: el arte de hacer política en la calle cualquier persona en la producción de este tipo de arte y en la libre expresión de mensajes. A pesar de no definirse como proyecto político ya que para Subay la política se asocia inseparablemente al antiguo régimen de Saleh y a los partidos políticos, la herencia de los saberes aprendidos en la Plaza del Cambio respecto a la participación directa, la ocupación pacífica, así como a la libertad de expresión y capacidad de contestación se hacen evidentes en su decisión de salir a la calle y colorear los muros de su ciudad con el fin de cambiar su aspecto sin olvidar la represión de la que fueron testigos. Con este proyecto Subay buscaba desligarse de la política institucional, a la vez que a pesar de describir su proyecto como estético y no político, la decisión de pintar en partes de la ciudad cargadas de significado debido a los cruentos combates que protagonizaron, contribuía a rememorar la lucha de aquellos militantes que murieron en un esfuerzo por cambiar su país. Subay, que también acampó en la Plaza del Cambio, quiso hacer un llamado que buscaba colorear la ciudad a partir de muros que eran todo menos espacios políticamente neutros. Arte callejero y política callejera quedaban así entremezclados haciendo de los muros un espacio en el que protestar mediante una desvinculación de la política institucional. Conclusiones Si bien la indignación colectiva y la voluntad de cambio que se manifiestan con las movilizaciones de Yemen se inscriben en el ciclo de protestas que comienza en Túnez, el caso yemeni ofrece particularidades en cuanto a los repertorios de contestación empleados. Aunque la ocupación y acampada en plazas públicas no es nueva y se extiende sobre todo a raíz de la ya mítica acampada de la Plaza Tahrir de Cairo, en Yemen las protestas conllevan desde el principio no sólo la ocupación de las calles sino también la creación ad hoc de espacios de protesta hasta ahora inexistentes y que lejos de ser temporales o intermitentes como en otros países, duran ya más de un año. Es así como al ocupar el espacio inmediato frente a la Universidad Nueva de Sana’a para progresivamente extenderse por las calles aledañas, el establecimiento de tiendas de campaña de forma ilimitada en el tiempo y en el espacio, da lugar al desarrollo de nuevas formas de acción política en lo que se convierte en una “ciudad dentro de la ciudad”. La Plaza del Cambio de Sana’a, única entre otras razones porque se trata de una acampada que continua en el momento de escritura de este articulo, es un caso de estudio extremadamente rico por su aporte experimental en el desarrollo de nuevos repertorios de contestación creativos y artísticos. En este sentido, este caso aporta dos enfoques: por un lado, la construcción y evolución de la Plaza permite observar un proceso de reapropiación y de politización “por abajo”, a través de la política de la calle que se desarrolla con la acampada. En segundo lugar, el carácter creativo y creador de los proyectos que inundan la Plaza nos permite interrogar otros espacios y objetos como los artísticos que suelen pasar más desapercibidos en el estudio político de los países árabes. Estas dos perspectivas profundizadas en las paginas precedentes, pretenden en fin proporcionar al lector nuevas herramientas para interrogar la evolución de las movilizaciones en Yemen y en otros países árabes, prestando atención no sólo a las transiciones y los cambios que se producen a nivel institucional y que resultan más asequibles de observar, sino también recurriendo a etnografías de la indignación que conducen la mirada hacia otras formas de hacer política y otros espacios y objetos menos convencionales. QUADERNS-E, 17(2), 56-72 ISSN 1696-8298 © QUADERNS-E DE L'ICA 70 Anahi Alviso Marino Sobre el fotógrafo Fotógrafo autodidacta, Jameel Subay (Dhamar, 1982) se interesa por la fotografía social, el reportaje y el documental. Ha trabajado como freelance para varios periódicos y revistas yemeníes y sus imágenes también han aparecido en diversas publicaciones extranjeras. Su trabajo fotográfico ha sido expuesto en varias exposiciones en Yemen, Egipto, Francia y España. Actualmente reside en Yemen. [http://jameelsubay.blogspot.com/] La autora del texto ha recibido la autorización del fotógrafo para reproducir aquí las tres imágenes que acompañan su texto. Bibliografía AL -WAZIR, A. (2011) “L'art pour le changement”, La Voix du Yémen, http://www.lavoixduyemen.com/2011/05/07/lart-pour-le-changement/416/, consultado el 10 junio de 2012. ALVISO-MARINO, A. (2010) “Contentious dynamics for sociopolitical change? The case of the Islah Party in the Republic of Yemen”, ChroniquesYéménites, n°16, pp.5790. ALVISO-MARINO, A. “Hizb al -Islah’s Social and Political Action: Porosities and Demarcations Between the Charity and the Political Party”, Sana’a: CEFAS-FES (en prensa). BAYAT, A. (1997) Street politics. Poor people’s movement in Iran, Nueva York: Columbia University Press. BAYART, A. et al. (eds) (2008) Le politique par le bas en Afrique noire, Paris : Karthala. BECKER, H. (2008 [1982]) Art worlds, Los Angeles: University of California Press. BONNEFOY, L. (2010) “La guerre de Sa‘da : des singularités yéménites à l'agenda international”, Critique Internationale, n°48, pp.137-159. BONNEFOY, L. (2008) “Les identités religieuses contemporaines au Yémen: convergence, résistances et instrumentalisations”, Revue des mondes musulmans et de la Mediterranee, n°121-122, avril, pp. 199-213. BONNEFOY, L. ; POIRIER, M. (2010) “Le Rassemblement Yéménite pour la Réforme, la difficile construction d’un projet d’alternance”, in : CATUSSE M., KARAM K. (eds.), Les dynamiques partisanes dans le monde arabe, Beirut: Lebanese Centre for Policy Studies, pp.61-99. BONNEFOY, L. ; MERMIER, F. ; POIRIER, M. (eds) (2012) Yémen : le tournant révolutionnaire, Paris: Karthala. BROWERS, M. (2007) “Origins and architects of Yemen’s Joint Meeting Parties”, International Journal of Middle Eastern Studies, 39 (4), pp. 565-586. CLARK, J. (2004) Islam, charity and activism. Middle-class networks and social welfare in Egypt, Jordan, and Yemen, Bloomington: Indiana University Press. DORLIAN, S. (2011) “The Sa'da War in Yemen: Between Politics and Sectarianism”, The Muslim World, 101(2), pp. 182-201. DRESCH, P. (2000) A history of modern Yemen, Cambridge : Cambridge University Press. QUADERNS-E, 17(2), 56-72 ISSN 1696-8298 © QUADERNS-E DE L'ICA 71 Movilización, protesta y creatividad en Yemen: el arte de hacer política en la calle DRESCH, P. (1989) Tribes, Government, and History in Yemen, Oxford : Clarendon Press. EVANS, S.; BOYTE H. C. (1986) Free Spaces: The Sources of Democratic Change in America, New York: Harper and Row. ELIAS, N. (1985) La société de cour, Paris: Flammarion. HAMAD, L. (2011a) “Yemen: Protestas políticas, contagio tunecino?”, Análisis del Observatorio Electoral TEIM, 30 de enero, http://www.ceid.edu.ar/biblioteca/2011/leyla_hamad_yemen_protestas_politicas.pdf, conultado el 10 de junio de 2012. HAMAD, L. (2011b) “Los movimientos antigubernamentales en Yemen: ¿La revolución frustrada?”, Relaciones Internacionales, nº 18, octubre, pp. 113-135. HMED, C. (2008) “Des mouvements sociaux ‘sur une tête d’épingle’?”, Politix, 84, pp. 145-165. LEVEAU et al. (eds) (1999) Le Yémen contemporain, Paris : Karthala LONGLEY ALLEY, A. (2010) “The Rules of the Game: Unpacking Patronage Politics in Yemen”, Middle East Journal, Vol. 64, nº 3, Summer. MERMIER, F. (2008) “Yémen : le Sud sur la voie de la sécession ? », EchoGéo, http://echogeo.revues.org/5603, consultado el 10 junio de 2012. MERMIER, F. (1997) Le Cheikh de la nuit. Sanaa, organisation des souks et société citadine, Arles : Sindbad/Actes Sud. OBSERVATORIO ELECTORAL TEIM, “Partidos políticos en Yemen 1990-2006”, http://www.uam.es/otroscentros/TEIM/observatorio/Yemen/partidos_politicos_Yemen. htm, consultado el 10 de junio de 2012. PICARD, E. (dir.) (2006) La politique dans le monde arabe, Paris: Armand Colin. PHILBRICK YADAV, S. (2011) “Tawakkul as cause and effect”, Middle East Report Online, http://www.merip.org/mero/mero102111, consultado el 10 junio de 2012. PHILLIPS, S. (2008) Yemen’s Democracy Experiment in Regional Perspective. Patronage and Pluralized Authoritarianism, Nueva York: Palgrave Macmillan. POIRIER, M. (2011a) “Performing Political Domination in Yemen. Narratives and Practices of Power in the General People's Congress”, The Muslim World, 101(2), pp. 202-227. POIRIER, M. (2011b) “Yémen, l’effet domino?”, OWNI, febrero, http://owni.fr/2011/02/04/yemen-manifestations-tunisie-egypte-effet-domino/, consultado el 10 junio de 2012. TILLY, C. (2000) “Spaces of contention”, Mobilization, 5, pp.135-159. TILLY, C. (1981) “Nineteenth-century origins of our twentieth-century collectiveaction repertoire”, CRSO Working paper, nº 244, Ann Arbor : University of Michigan, 1981. WEDEEN, L. (2008) Peripheral Visions.Publics, Power, and Performance in Yemen, Chicago: Chicago University Press. WEDEEN, L. (1999) Ambiguities of domination. Politics, rhetoric, and symbols in comtemporary Syria, Chicago: University of Chicago Press. WICTOROWICZ, Q. (2004) Islamic activism. A social movement theory approach, Bloomington: Indiana University Press. WILSON S. y LACK J. (2008) The Tate Guide to Modern Art, London: Tate publishing. QUADERNS-E, 17(2), 56-72 ISSN 1696-8298 © QUADERNS-E DE L'ICA 72