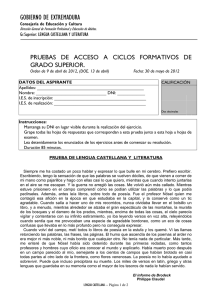

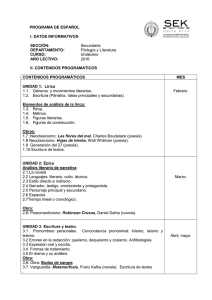

Literatura 1 completo - Ministerio de Educación y Cultura

Anuncio