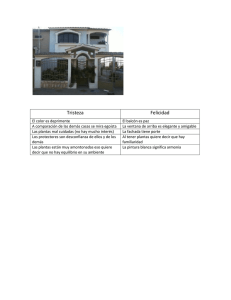

Tratado de la vida elegante

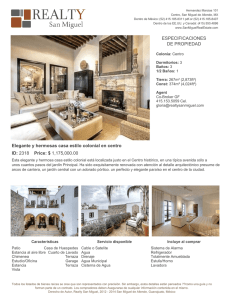

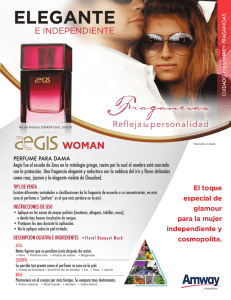

Anuncio