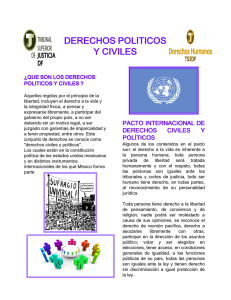

Fudamentación y Defensa de los Derechos Civiles y Políticos

Anuncio