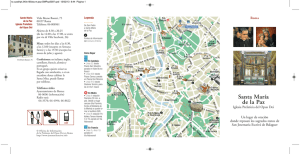

Vestigios de la historia de la Iglesia, siguiendo los pasos de

Anuncio