la fuerza moral y los estados de necesidad en la nueva ley de

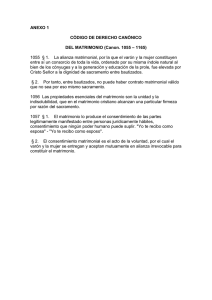

Anuncio