Economía española y contexto internacional

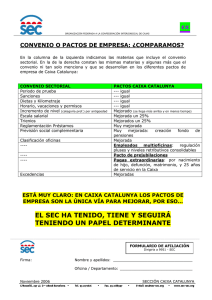

Anuncio