UN PUEBLO MÁGICO DE PUEBLA: TLATLAUQUITEPEC Erika

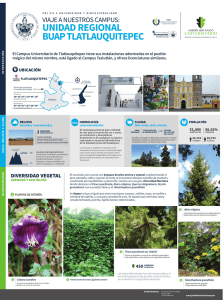

Anuncio

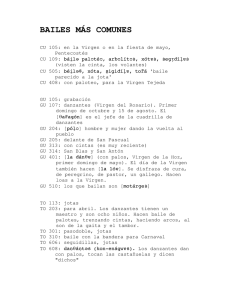

Topofilia Segunda Época Revista de Arquitectura, Urbanismo y Territorios Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” BUAP Vol. V Número 1, Mayo de 2015 UN PUEBLO MÁGICO DE PUEBLA: TLATLAUQUITEPEC Erika Graciela Ortiz Guzmán y Fernando Báez Lira, Adscripción: Facultad de Psicología e Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. “Alfonso Vélez Pliego” / Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Teléfono: 2295500 ext. 3116 Correo electrónico [email protected] [email protected] Tlatlauquitepec Pueblo Mágico El municipio de Tlatlauquitepec, Puebla (México) está localizado en la Sierra Nororiental poblana, a 1900 metros de altitud, forma parte de la Región de Teziutlán y tiene su cabecera en la Ciudad de Tlatlauquitepec. Cuenta con una población aproximada de 51, 495 habitantes y limita con Cuetzalan al Norte, Chignautla, Atempan y Yaonáhuac; al Este, con Cuyoaco; al Sur y Zautla, Zaragoza y Zacapoaxtla al Oeste El nombre de Tlatlauquitepec, proviene de la lengua náhuatl “Tlatlahui” que significa colorear y “Tépetl” que significa cerro; y “Co” (lugar), por lo que significa “Cerro que colorea”. Esto también en referencia al imponente Cerro Cabezón, del cual se dice que adquiriere tonalidades anaranjadas durante el amanecer gracias al color de sus rocas. A principios del siglo XVI, Tlatlauquitepec estaba habitado por pequeños grupos olmecas, posteriormente se asentaron varios grupos toltecas. El señorío de Tlatlauquitepec, Puebla, estaba compuesto por más de 30 pueblos, sin embargo hasta la fecha los escritores solo se han puesto de acuerdo en 19: Tlatlauquitepec, Atempan, Teziutlan, Hueyapan, Ayotoxco, Yanquitlalpan, Tacopizcta, Acatlan, Nauzontla, Jonotla. Así como Hueytlalpan, Ixtepec, Ahuacatlan, Zacapoaxtla, Zochitlan, Tenextatiloyan, Ocotlán, Yaonáhuac, Calatepec y Zaragoza. Durante la expansión del imperio azteca, llegaron a este lugar grupos Chichimecas, quienes se remontaban para no ser sometidos a México-Tenochtitlán. Esta población fue sede del señorío prehispánico con el mismo nombre, el cual manejaba los tributos que entregaban varios pueblos de la región cada 80 días a los Mexicas. Tres años después de la caída del Imperio azteca, hacia 1524, se sometió el señorío de Tlatlauquitepec al régimen de encomiendas, mismo lo que hoy es Teziutlán, Tlatlauquitepec y Hueytlalpan, los encomenderos de Tlatlauquitepec fueron: Jacinto Portillo o Pedro Cindos de Portillo llamado Fray Cintos por los indígenas locales y Hernando de Salazar, antiguos conquistadores. En lo que respecta al movimiento de Independencia, podemos mencionar que se aliaron los curas al Generalísimo Morelos, puesto que la sociedad era en aquella época era muy conservadora, se le renombró a Tlatlauquitepec, Puebla como Villa de Tornel en honor al General José María Tornel, siendo hasta 1895 que recupera su nombre y se le designa como cabecera municipal. Tlatlauquitepec. Puebla fue representado en la batalla del 5 de mayo, más o menos por trece habitantes algunos registros hallados mencionan los nombres de Andrés Mirón, Manuel Burgos y Francisco Guerrero, sin embargo, el resto ha sido olvidado en la historia. Habitantes de las comunidades de Xonocuautla, Tzinacantépec, Tepeteno y otros lugares aledaños, peleando en el ejército de Oriente que comandaron los famosos tres Juanes, Juan Francisco Lucas, Juan Crisóstomo Bonilla y Juan Nepomuceno Méndez. 95 Topofilia Segunda Época Revista de Arquitectura, Urbanismo y Territorios Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” BUAP Vol. V Número 1, Mayo de 2015 Arquitectura Religiosa Entre las construcciones más antiguas de este lugar está el ex convento franciscano, construido en el año de 1531 por la orden franciscana, tenía el techo de teja de 4 aguas y se dividía en tres cuerpos, contiene 32 arcos labrados en cantera rosa que era extraída del municipio de Chignautla. En las puertas principales se puede observar el estilo gótico con ornamentación franciscana y tiene un típico patio español con una fuente en el centro de aproximadamente 40 años; labrada con la piedra que elaboran los metates; actualmente está convertido en el curato La arquitectura religiosa es la que se preocupa por el diseño y construcción de lugares de culto y /o espacios sagrados, en Tlatlauquitepec se cuenta con varias construcciones religiosas de los siglos XVIII y XIX, cada una con diferentes rasgos arquitectónicos en sus fachadas y en sus interiores. Cabe destacar que no todas fueron, desde sus inicios, construcciones de mampostería como las conocemos ahora, algunas fueron de madera, otras de pilares y madera y techadas con zacate, tajamanil y luego con teja. Caso muy especial lo es la capilla de la Soledad y la iglesia de Contla que fueron construidas de bóveda. A continuación realizamos una descripción de algunas de estas construcciones de tipo religioso con los datos más relevantes, acerca del patrimonio de este lugar En Contla se encuentra la Capilla de Nuestra Señora del Carmen, esta se comenzó a construir en 1825 por don Diego Martín del Carmen, siendo cura don José Mariano de Ysunza. Según se tienen datos de que en 1831, cuando llegó como cura don Ambrosio López del Castillo, éste tenía gastados más de mil pesos, y por esta causa había empobrecido, a partir de entonces el cura y los vecinos del barrio se dieron la tarea de continuar la construcción empleando la bóveda y logrando concluirla por 1835. Las torres de esta capilla son de épocas diferentes: la de lado sur es de un cuerpo con cúpula y se terminó junto con la iglesia. En 1842 se construyó la torre más alta de dos cuerpos y cúpula y se le fundieron su esquila y la campana mayor. En 1870 se construyeron los muros del panteón siendo cura don José Mateo Parada e Iturbide. Es una construcción con características muy peculiares, con contrafuertes, de fachada sencilla con portón de arco de medio punto; su interior trató de ser en forma de cruz latina pero con dimensiones muy reducidas y su retablo, el que ha sido restaurado y modificado, es muy sencillo, sobresale un nicho en el centro en el que se encuentra Nuestra Señora del Carmen. La fiesta patronal se celebra el día 16 de julio. La capilla de La Soledad tiene una arquitectura de un puro estilo románico que puede apreciarse por su bóveda de cañón y en su fachada; en el tímpano de la puerta decorado con relieves y enmarcado por un cordón labrado en piedra que hace suponer que no se quiso perder el origen franciscano del conjunto, y entre cordón y cornisa aparece el año de 1733, fecha de terminación total de la construcción. En la parte de arriba se encuentra una pequeña hornacina con base, se ignora si hubo alguna escultura en ella y como remate tiene una espadaña, en el que se encontraba una campana. Suponemos que la construcción dio inicio poco después de 1725, cuando fue cura el bachiller Buenaventura de la Rocha e Hinojosa, quien permaneció en la parroquia de 1724 a 1731, y se terminó por don Andrés de Arze y Miranda (1731-1739). En la capilla se encontraban las esculturas de Nuestra Señora de la Soledad, de donde tomó su nombre y la del Señor San José. En la iglesia de San Pascual tenemos que su fachada es sumamente sencilla de la que resaltan los relieves del arco de la puerta, también de medio punto, a la que recientemente se 96 Topofilia Segunda Época Revista de Arquitectura, Urbanismo y Territorios Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” BUAP Vol. V Número 1, Mayo de 2015 le agregó una espadaña para su campana. Esta iglesia es considerada la más antigua del pueblo ya que toda la capilla está construida con piedra amarilla y por la altura de sus muros sabemos que fue techada con teja desde un principio. Sabemos que se construyó entre los años de 1785 a 1800, ya que la escultura de San Pascual esta realizada en madera y tiene aproximadamente una antigüedad de 200 años. En esta iglesia se cuenta con un retablo antiguo junto con la construcción misma, pero que se encuentra en lamentable estado de conservación, es de tipo románico con dobles columnas lisas, capitel y cornisa. En el centro del retablo tiene una pechina cuadrada en la que se encuentra la escultura del santo patrón. La fiesta titular dedicada a San Pascual Bailón se celebra el 17 de mayo. La Iglesia del sagrado Corazón de Jesús está ubicada en el centro de la ciudad, existe una Crónica de los señores curas que dice: San Francisco de Padua. Esta devoción en los principios de mi llegada, comenzó a extenderse por el muy piadoso maestro de escuela don José Miguel de Pazos Varela, pero con un afán y esmero tan grande que a poco tiempo ya estaba formalizada la hermandad. Él, de su bolsillo, costeo la imagen y gastaba cuanto tenía en el culto. Le formó su principal con los jornales y la enriqueció con tantas gracias e indulgencias, que ya como se suele decir, son innumerables. Tomó vuelo esta devoción y el piadoso señor Pazos pensó levantarle un santuario; él mismo le donó el terreno, colectó limosnas y empezó a trabajar con fuerza. Cuando tenía bien adelantados sus trabajos, enviudó y luego pensó en continuar los estudios que antes había abandonado con el fin de ordenarse. Al efecto, pasó a México y el señor arzobispo don Manuel Posadas lo colocó de colegial en el colegio de Tepotzotlan. Ambrosio López del Castillo, Don Miguel de Pazos Varela regresó como sacerdote, cerca de 1850 pero su obra quedó pendiente. Es de suponerse que la construcción de este templo quedó abandonada por muchos años y con la Ley del 25 de junio de 1859 pasó a poder del Gobierno. En 1900 con don Hilario González Durán, cura de la parroquia, quien compró al Gobierno Federal los paredones de la iglesia de San Francisco, los que se mantuvieron en el mismo estado hasta 1920, año en que don Alberto Mendoza y Bedolla, cura párroco, continúa su construcción para, finalmente (1922), dedicarla al Sagrado Corazón de Jesús. En 1925 en esta iglesia se colocaron ocho hermosas pinturas murales que, según anotación al pie de una de ellas fue obra de: Luis Toral 1925 del municipio de Zacapoaxtla, siendo consideradas copias de de las pinturas murales originales de W. Hole. Estos cuadros son: “Caída en el camino al calvario”, “Oración en el huerto”, “La última cena”, “La transfiguración”, “El Corazón de Jesús”, “La Resurrección”, “Jesús conducido al sepulcro” y “La crucifixión”. Este templo se incendió en 1955, pues su techo era de madera con teja, por lo que se decidió hacerlo de bóveda y con cúpula. Su altar principal se compone de una pechina cuadrangular sobre la que descansa una escultura del Sagrado Corazón de Jesús con un gran resplandor a sus espaldas. Toda la iglesia fue decorada con laminilla de oro. En la base de la cúpula, se pueden observar imágenes al óleo de los papas Pío IX, Pío X, Pío XII y León XIII y en la cúpula encontramos ocho medallones con pinturas al óleo, cuatro con el rostro de Jesús y cuatro relacionados con la eucaristía. Esta festividad se celebra todos los años en el mes de junio. 97 Topofilia Segunda Época Revista de Arquitectura, Urbanismo y Territorios Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” BUAP Vol. V Número 1, Mayo de 2015 Entre sus atractivos turísticos se encuentran El cerro cabezón ofrece un impresionante paisaje y numerosas cuevas con estalactitas y estalagmitas, que se han formado por la filtración natural del agua; en una de estas cuevas, llamada Olinteutli, se encontraron dos ídolos pequeños, navajas de obsidiana, cuentas de jade y esqueletos que datan de la época prehispánica y se supone que son de origen tolteca. Este cerro se ubica a15 minutos del centro de Tlatlauquitepec, está considerado para realizar actividades relacionadas con el ecoturismo, como son caminatas, senderismo, rappel, espeleología y ciclismo de montaña; actualmente existe una tirolesa (de medio kilómetro de longitud). Este cerro tiene mucha vegetación donde destacan los pinos y oyameles. La Plaza de armas de Tlatlauquitepec, se encuentra rodeada de portales con una gran variedad de árboles y flores de la región, además de la vista que se tiene del Cerro Cabezón. Históricamente, el lugar tiene un valor muy peculiar. Anteriormente aquí se realizaba un Tianguis tradicional con venta de productos de la región. El Cerrito.- Existe cerca de la cabecera una capilla en el cerrito dedicada a Santa María de Guadalupe. Ésta se inició aproximadamente en 1840 a instancias de don Ambrosio López del Castillo y se terminó en 1852, se construyó y fue techada con teja y sin torres; tuvo una arquitectura sumamente conservadora, pues carece de toda forma ornamental en su fachada. En el año de 1863 se construye la torre de lado oriente y los contrafuertes de la capilla por el cura don Carlos Vargas Moreno. Siendo cura don Pedro Flores y Moreno en 1914, se construye la torre de lado poniente. Ambas torres son de dos cuerpos y cúpula en su remate. Una pequeña plaza con sus bancas y la escalinata de piedra. Ésta fue cambiada por una de cemento por don Herculano Palacios Orea en 1990. Entre 1965 y 1970 se quitó el techo de teja y se le colocó cemento. Tiene en su interior un bello retablo ornamentado con columnas clásicas de base cuadrada con capitel de tipo corintio y cornisa y en el centro una pintura al óleo de Nuestra Señora de Guadalupe, de la que se desconoce su origen. Tiene su altar la “Piedra sacra” pero no el lienzo con la fecha y nombre de quien la consagró. En una de sus campanas tiene fecha 12 de diciembre de 1919. La fiesta religiosa en esta capilla son los días 12 de diciembre y 12 de febrero. En la comunidad de Huaxtla se venera una hermosa escultura de Jesús Crucificado mejor conocido como “Señor de Huaxtla”. En 1701 el cura don Domingo Martín Fonseca mandó a construir la primera capilla, que era una casita de madera techada con zacate. En 1754 el cura don José Antonio de Echaniz y Echavert mandó a construir una casita de pilares y madera techada con tajamanil. Para finales del mismo siglo se renovó toda la madera. En 1822 se puso ladrillo en el presbiterio y se le colocó zarzo; se inicia la construcción de la torre de lado sur y se le coloca una campana en 1826, siendo cura don José Mariano de Ysunza. En 1835, a pedimento del cura don Ambrosio López del Castillo se levantan muros laterales, se repara todo el techo y se le coloca teja. En 1846 se le fabrica su nicho y se le colocan vidrieras. En 1851 se coloca el púlpito y los altares laterales En 1852 se termina el altar mayor. En 1894 don Hilario González Durán, cura interino, mandó a fundir la campana mayor. En 1913 el cura don Catalino Valentín Álvarez mandó renovar el techo y en 1927 don Alberto Mendoza y Bedolla mandó a colocar ladrillo a todo el piso y el barandal en el presbiterio. Esta capilla se quemó cerca de 1914 por lo que se inició la construcción de una de mampostería y techada con teja, misma que en 1943, con el propósito de robarse las limosnas 98 Topofilia Segunda Época Revista de Arquitectura, Urbanismo y Territorios Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” BUAP Vol. V Número 1, Mayo de 2015 de las fiestas del mes de enero, es incendiada la sacristía, por lo que se propone y se determina construir una iglesia grande semejando una cruz latina y con bóveda de concreto. Actualmente la iglesia tiene cuatro nichos laterales dedicados a: Sagrado Corazón de Jesús, Sagrado Corazón de María, Nuestra Señora del Carmen y Señor de Ramos. El altar principal es de tipo renacentista, consiste en un templete con una cúpula sobre tambor, muy semejante a los templos romanos dedicados a la diosa Vesta. Los altares laterales corresponden a la Señora de Ocotlán y a Nuestra Señora de Guadalupe. A los costados del presbiterio se encuentran dos pinturas, una que representa “La Resurrección” y otra “El descendimiento”. Esta iglesia es un importante centro de culto al que asisten cientos de peregrinos de distintos puntos del estado para venerar a una hermosa escultura que representa a Jesús crucificado. En Semana Santa es cuando comienza el punto de partida del Viacrucis; sus fiestas patronales se llevan a cabo del 16 de enero y el 16 de julio. Las celebraciones consisten en bailes rituales, jaripeo, carreras de caballos y venta de antojitos. Arquitectura Civil En el año 2013 el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) lleva a cabo un inventario de las viviendas consideradas con arquitectura vernácula, que daté del siglo XVI, de las cuales fueron ya habían sido catalogadas por peritos para ingresarlas a este acervo. Los Portales. Las casas consistoriales tenían anteriormente un acabado español por los arcos que los circundan. La arquitectura es vernácula (casas altas de dos o cuatro aguas). El portal de arriba, llamado Morelos, cuenta con 28 arcos, el de la presidencia posee 13 y el de abajo, llamado Guerrero, 37.La construcción fue fundada el día 28 de septiembre de 1921. Lo más sobresaliente de ésta es que cuenta con teja elaborada en la comunidad de Huaxtla, llamada antes La Tejería. Presidencia Municipal. Fue construida en la década de 1800, y en un principio perteneció a Don Ambrosio Luna. En 1872 fungió como hospital, el cual fue fundado por el cura Lauro María de Bocarando. En el año de 1962 el hospital se traspasó a lo que hoy es el centro de readaptación social. En el año de 1890 se convirtió en el actual Palacio Municipal, aún caracterizado por su construcción vernácula con un típico patio en el medio. Es una casa de dos plantas que cuenta con catorce arcos de medio punto. Este inmueble está localizado a un costado poniente la Plaza Mayor, formando parte de los portales que rodean tres lados de esta plaza. Su fachada presenta, en el primer nivel, una arcada con diez columnas de fuste liso y capitel toscano; tiene también seis medias cañas en los pilares que soportan el portal. Al frente se observan once arcos de medio punto y otros dos más grandes, uno en cada extremo del portal, cerrando el pasillo porticado. En el segundo nivel tiene un entablamento denticulado que recorre toda la fachada del inmueble; formando parte de la cornisa sobresalen los diez balcones con barandal de herrería, que corresponden al mismo número de vanos que presentan enmarcamiento sencillo. Se observan cinco candiles ubicados entre los balcones. La fachada norte del inmueble no tiene arcada alguna; únicamente un entablamento corrido, cinco balcones, una ventana rectangular y un pequeño óculo en la parte inferior derecha. La fachada posterior, sobre la calle Reforma, presenta únicamente dos vanos en la parte extrema izquierda del primer nivel; un entablamento recorre todo el paramento; se observan siete balcones; existen dos vanos de reciente apertura que no guardan las 99 Topofilia Segunda Época Revista de Arquitectura, Urbanismo y Territorios Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” BUAP Vol. V Número 1, Mayo de 2015 proporciones de los originales; uno de estos vanos corresponde al cubo de la escalera. El zaguán de pequeñas dimensiones conduce al patio central a través de un arco de medio punto con pilastras. El patio es de planta rectangular, presentando severas alteraciones en la apertura de sus vanos. Sobre el costado poniente del patio, un arco de medio punto marca el arranque de una escalera de cantería de tres rampas y dos descansos, éstos con pavimento de ladrillo rectangular. El segundo nivel se encuentra, en tres de sus lados, formado por pasillos con arcadas. Los de los costados norte y sur presentan tres arcos de medio punto, dos columnas toscanas con capitel denticulado y dos medias muestras. La arcada del costado oriental es de seis arcos de medio punto, cinco columnas toscanas con capitel denticulado y dos medias muestras. El costado poniente presenta un pequeño corredor volado de concreto armado cubierto con una pequeña marquesina, también de concreto. Actualmente el interior de los cuartos está alterado por las necesidades de las oficinas municipales. El Parque.- También conocido como plaza de armas, se caracteriza por su arquitectura de tipo española. Aparte de estar rodeada de portales con arcos achatados de medio punto, tiene árboles que, de acuerdo con la arquitectura del paisaje, son colocados con el objetivo de que pase menos luz y se disminuya el ruido. El busto de Don Miguel Hidalgo y Costilla que había en la parte media superior de la fuente del zócalo fue donado por el Dr. Agustín Valera. Destaca como un detalle significativo de este parque es la fuente, misma que cuando se inauguró fue llenada con sangría para después ser repartida en jarritos entre todos los pobladores, a diferencia de la mayoría de los parques de esta región que regularmente tienen un quiosco al centro. La Planta Hidroeléctrica Mazatepec.- El 18 de septiembre de 1962 se inauguró la planta hidroeléctrica de Mazatepec, cuya capacidad productiva jamás se había alcanzado y sirvió para cubrir las necesidades industriales derivadas del progreso de la nación mexicana. Esta obra fue inaugurada por el presidente de la República el Licenciado Adolfo López Mateos, y fue una de las realizaciones del gobierno a través de la Comisión Federal de Electricidad, que ha operado durante un cuarto de siglo. Estuvieron presentes en este acto inaugural los ex presidentes Lázaro Cárdenas y Adolfo Ruiz Cortines. En la región limítrofe de los estados de Puebla y Veracruz concurren los caudales de numerosos ríos y arroyos que proporcionan a la región uno de los más amplios registros en precipitación pluvial de la república; la abundancia de agua y lo abrupto del terreno atrajeron la atención de los técnicos, que vieron allí una magnifica fuente de generación eléctrica. Los trabajos empezaron en el año de 1954 estableciéndose los primeros campamentos, con miles de hombres, para realizar una de las obras hidroeléctricas más grandes, la del sistema “Presidente Adolfo Ruiz Cortines”. La planta hidroeléctrica de Mazatepec consta de cuatro unidades de 52,000 kW. Las obras fueron una invitación a la capacidad técnica y al espíritu de pionero, debido a las dificultades geográficas, climatológicas y técnicas que la región presentaba; a pesar de los numerosos obstáculos naturales, el hombre salió vencedor y las comunidades rurales de Mazatepec y Atotocoyan, así como el pueblo de Tlatlauquitepec, recibieron los beneficios de una migración activa y trabajadora. La construcción de la planta de Mazatepec comprendió dos categorías de obras: la civil y la eléctrica. Entre la civil está la construcción de dos túneles. El primero conduce las aguas del río Xiocayucan, del vaso de Atexcaco al de la Soledad; su longitud es de 4 Km, y su 100 Topofilia Segunda Época Revista de Arquitectura, Urbanismo y Territorios Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” BUAP Vol. V Número 1, Mayo de 2015 diámetro interior de 3.10 m; su pendiente es de 0.44 % y su capacidad máxima de conducción es de 30 metros cúbicos por segundo. La presa de “La Soledad”, construida en el cañón del río Apulco, tiene por objetivo derivar hacia el Túnel II las aguas de los ríos Apulco y Xiocayucan. La cortina de detención de aguas tiene una altura máxima de 96.50 m. El total de material de excavación extraído en su construcción fue de 2 millones 366 mil metros cúbicos.Las perforaciones para la cimentación de la cortina y diques tuvieron una longitud de 105 mil metros, y el volumen de concreto para la cimentación fue de 45 mil metros cúbicos. La cortina de la presa de “La Soledad” es de arco de cúpula, el primero que se construyó en el continente. Los diques de los márgenes del río tienen, el del margen derecho, una longitud de 630 m, y el del margen izquierdo 580 m. Sobre el dique del margen derecho se construyó el vertedor de demasías (compuertas) para dar salida a las aguas acumuladas por las crecientes de los ríos en tiempo de lluvias. Originalmente el Sistema Hidroeléctrico “Presidente Adolfo Ruiz Cortines”, al ser proyectado, contaba con dos etapas, la primera, la planta de Mazatepec que fue concluida y la segunda con el nombre de planta hidroeléctrica de Atexcaco, que generaría 150,000 KW. El municipio de Tlatlauquitepec, está integrado por 4 juntas auxiliares con la finalidad de coadyuvar la administración municipal: 1.- Xonocuautla.- que está a una distancia de 9.9 km de la cabecera municipal; y las comunidades que la integran son: Zocoloma; Centro sur; Centro norte; Talpizahua; Vista hermosa; Xopanaco; Tozanco; Loma bonita Turismo importante.- Entre sus lugares turísticos están el nacimiento de agua en Atemoxicha, el Centro Recreativo “Xonotl Ecoturístico Atemimilaco” y la práctica de Senderismo a lo largo de la comunidad. 2. Oyamales localizado a 22.7 km de la cabecera municipal; y las comunidades que la integran son: San Antonio; Loma de la Hierva; La Cumbre; San José del Retiro; Ixmatlaco El turismo destaca por la Cueva de Oyameles, el tallado en madera, la feria de la papa, la elaboración de Pulque y la posibilidad de practicar el agroturismo. 3. Mazatepec.- localizado a 34.2 km de la cabecera municipal y las comunidades que la integran son: Quezapa; Zapotitan; La palma; El pozo; Portezuelo; Las mesas Los lugares turísticos son.- la Presa la soledad, la Planta hidroeléctrica, la Cueva del tigre, Recorridos en lancha, Cueva del encuerado y el Senderismo. 4. Ocotlan.- localizado a 8.8 km de la cabecera municipal y las colonias que la integran son: Duraznillo; Acalocotita; Osanco; Los Ángeles; Los Chorritos; Salvadorco, Michicayuca; Almoloni El Turismo importante que tiene es: Manantial en Chalehuala, Manantial en los chorritos y la Feria de la nuez Las regiones de Tlatlauquitepec son: La Región Alta que se caracteriza por el declive austral de la sierra norte con el descenso hacia los llanos. Aquí se presentan las zonas más altas. La Región Media Se caracteriza por sierras individuales y paralelas entre las que se forman pequeñas inter montañas que parecieran estar escalonadas hacia la costa. Aquí se encuentran altiplanicies con amplias zonas de pastizal. La Región baja.- Su principal características es el pronunciado declive hacia al golfo de México que culmina en la rivera del Río Apulco. En esta zona se encuentran importantes 101 Topofilia Segunda Época Revista de Arquitectura, Urbanismo y Territorios Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” BUAP Vol. V Número 1, Mayo de 2015 elevaciones mayores a los 2000 msnm. Los atractivos turísticos de Tlatlauquitepec La Casa de Maquinas que es una enorme construcción alimentada por las aguas del rio Apulco, donde se encuentran especies endémicas y se practica la pesca de consumo local. En la flora encontramos una gran diversidad de helechos, gachupinas o flor de cera, acalote, cedro y platanares, árboles frutales de cítricos, naranja, limón, papaya, maracuyá, café, chiltepín, chile de cera, mango huachi y chile habanero. Por su parte la fauna se compone por: ardillas, armadillos, tlacuaches, víbora nauyaque y mariposas de diversas especies. La Cueva del tigre.- Este lugar está ubicado sobre la carretera Mazatepec, la entrada tiene forma de bóveda, un poco más al fondo se pueden encontrar accesos de gran dimensión. En su interior se observan formaciones rocosas de estalactitas y estalagmitas, además de impresionantes formaciones de cristales y un poco de fauna endémica. En el lugar se puede practicar espeleobuseo, con previa reservación. La Presa de la soledad.- La cual ofrece una vista panorámica increíble, facilita la pesca local como una de las actividades más importantes de las comunidades aledañas. Actualmente hay personas que se dedican a dar recorridos en lancha al interior de la presa, logrando disfrutar de la naturaleza en su máxima expresión. La Cueva de Oyameles.- Se localiza a treinta minutos del centro de la localidad; es una formación rocosa cuyos antecedentes históricos y geológicos llevan a pensar que, en algún momento remoto, allí existió un volcán. Asimismo se dice que la cueva atraviesa el cerro, por lo que era ocupada como túnel por los mineros que se trasladaban desde la ciudad de Teziutlán, Puebla, hasta la ciudad de México, llevando en diligencias grandes cargas de oro. La cueva, además, servía de escondite para evitar asaltos. El Cerró de San Antonio.- Esta ubicado a dos kilómetros del centro de la localidad, pasando la Cueva de Oyameles; este cerro, que de acuerdo con las creencias religiosas de los pobladores de este lugar, guarda un gran misterio. Se cuenta algunas historias como la de que en este cerro se aparece el Santo de Oyameles, y por ello construyeron una capilla donde, además de venerarlo se lleva a cabo una festividad. Aquí se puede practicar la observación de flora y fauna; cactus, nopal, ojo de gallo, maguey, oyameles y pinos. Entre las especies que conforman su fauna, destacan, la víbora de cascabel, conejos, mulas, caballos e iguanas. El manantial de oyameles.- A pesar de que esta localidad es predominantemente desértica, en la parte más alta se encuentra un nacimiento de agua mismo que abastece a la población que se ha en cargado de resguardarlo con la finalidad de evitar su contaminación. Los llanos de Oyameles.- De entre la gran diversidad natural que caracteriza a la localidad de Oyameles destacan sus llanos, que dan una apariencia de una zona desértica en la cual se puede practicar el motocross y la cabalgata. A este paisaje se unen haciendas y sembradíos. Con relación a la Hidrografía este municipio presenta gran cantidad de ríos que se originan al sur, lo recorren de sur a norte, se van concentrando y desembocan finalmente en el Apulco, que es una caudalosa corriente que tiene un largo recorrido por la sierra nororiental, su caudalosa corriente abastece al complejo hidroeléctrico "Adolfo Ruiz Cortines" conformado por la presa hidroeléctrica "la Soledad" y la planta generadora de electricidad "Mazatepec”, al cambiar de dirección hacia el norte, sirve de límite con Ayotoxco. Asimismo, cuenta con algunos arroyos que desembocan en el Apulco, destacan el Chalchihuapan, Coxolesco, Mina 102 Topofilia Segunda Época Revista de Arquitectura, Urbanismo y Territorios Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” BUAP Vol. V Número 1, Mayo de 2015 de Guadalupe, Xocololoyaco y Agua Santa. Un buen número de manantiales y un complejo sistema de acueductos van hacia Tlatlauquitepec, de Gómez Poniente a Tzinacantepec, de Tepeteno a Yaonáhuac, de la presa a Mazatepec. Los ríos que se originan en la parte sur del municipio, lo recorren de sur a norte hasta topar con la sierra que se levanta en la parte central entre san Agustín Chagchaltzin y el Progreso; se desvían hacia el oriente y se concentran en el Xiocayucan, ya fuera del municipio, los ríos que forman el Xiocayucan son: el Atemeza, Xochihuatzaloyan, Atemochicha, Jardín, Acongo, Balastrera, Tochimpa, Ajocotzingo, Comalco y Santiago Con relación a la Orografia.- En el municipio confluyen tres regiones morfológicas: el extremo noreste se ubica en la porción sur oriental del declive del Golfo; la parte central de la sierra norte y el declive austral de la Sierra Norte o Sierra de Puebla está formada por sierras más o menos individuales, paralelas, comprimidas las unas contra las otras, formando pequeñas intermontañas que aparecen frecuentemente escalonadas hacia la costa; el declive del Golfo es septentrional de la Sierra Norte hacia la llanura costera del Golfo de México y se caracteriza por sus chimeneas volcánicas y lomas aisladas; el declive austral de la Sierra Norte es en descenso hacia los llanos de San Juan. Los picos más importantes de esta sierra son: Las Animas, El Cabezón, Acamalotla, Coatetzin, Punta la Bandera, la Cumbre del Mirador y el cerro Tepequez. Destacan también, los cerros: Hueytepec y el Jilotépetl además del cerro de san Antonio ubicado en Oyameles. De la sierra hacia el norte y el noroeste, el relieve desciende, aunque presenta algunos cerros aislados como el campanario. El relieve del municipio es accidentado como característica topográfica principal, presenta un suave y después pronunciado, irregular y larguísimo declive de más de 25 kilómetros de largo que se inicia al sur en la zona montañosa de los oyameles, presenta una altitud de más de 3, 000 metros sobre el nivel del mar, y culmina en la ribera del río Apulco, a menos de 800 metros Con relación a la Gastronomía .- Aquí se puede encontrar una gran variedad de platillos típicos reconocidos por su exquisito sabor, así como por el ancestral ritual de preparación que los caracteriza. La cocina tradicional tlatlauquense es exquisita y sus más populares recetas pueden ser degustadas en cualquier cocina económica o restaurante dela localidad. Se pueden degustar platillos como el mole de guajolote, tamales, pipián, carnes ahumadas, tortas de camarón, tlayoyos, frijoles acaletes, xocoyoles, hongos totolcoscatl, chilpozonte, truchas empapeladas, chayoteste, chicharrón prensado, el chile con huevo, salsa de chicharrón, adobo, asadura, moronga, mole verde, entre otros platillos . Además tradicionales y exquisitas conservas de fruta, dulces típicos como manjar, gaznates, manjar con pan, barquillos, cocadas, higos cristalizados, chilacayote cristalizado, macarrones, calabazas cristalizadas, jamoncillo, pepitorias y polvorones. Los nopales en escabeche caseros y los chiles de cera. Los licores de frutas naturales de preparación artesanal, estos son elaborados por personas de la localidad de Tatauzoquico sirven para la elaboración del vino y guardarlo en barricas durante el tiempo propicio para alcanzar su destilado. Los fines de semana estos vinos se pueden encontrar en el zócalo donde destacan los sabores de: Coco, manzana, tejocote, guayaba, limón, maracuyá, yolixpa, higo, ciruela, café, amargo, capulín, anís, naranja, piña, mora entre otros. Hablar de tlatlauquitepec es viajar a un mundo lleno de cultura, tradición, gastronomía, Arquitectura es por tal motivo que el 27 de noviembre de 2012 Tlatlauquitepec recibe el 103 Topofilia Segunda Época Revista de Arquitectura, Urbanismo y Territorios Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” BUAP Vol. V Número 1, Mayo de 2015 nombramiento de pueblo mágico… Con relación a las Artesanías.- Reconocidas como objetos de identidad en cada una de las comunidades que representan, contienen técnicas ancestrales que se han ido refinando con el paso de los años y la experiencia, pues son el resultado del conocimiento acumulado en conjunción con el arte de los habitantes de la población. Dentro de las artesanías que caracterizan al municipio de Tlatlauquitepec se encuentran trabajos de cestería, tallado de madera, joyería en oro y plata, así como tejidos de lana, alfombras florales, arcos de cucharilla, cera floreada, entre otras. En el tallado de madera.- esta actividad es muy antigua está tomando y ha tomado mucha fuerza últimamente. En el municipio de Tlatlauquitepec, este trabajo destaca en la realización de figuras de madera es llevado a cabo, por miembros del reclusorio de esta comunidad, que desempeñan dicha labor para solventar sus gastos de su familia, también la desarrollan en la comunidad de Oyameles, quienes han dado un giro diferente a los juguetes y artículos de madera. En la cestería encontramos rastros de que ésta ha acompañado el inicio de distintas sociedades que se vieron en la necesidad de transportar alimentos o demás productos. Al realizar la comparación con otras actividades artesanales, la cestería es una de las que más abundan en el mundo. Es importante reconocer que los artesanos aún conservan técnicas de la cestería prehispánica. Si bien ésta actividad ha sido fundamentalmente un producto de empaque, este producto presenta distintas manifestaciones ya sea como objeto de decoración, creación de juguetes, instrumentos para la cocina, petates para dormir. En joyería de oro y plata .- son fabricadas por pobladores de Tlatlauquitepec y la comunidad de Huaxtla, específicamente, donde se especializan en la joyería de plata, cuyos artesanos han obtenido el primer lugar en un concurso realizado en Francia. Los arcos de cucharilla.- son estructuras de troncos y carrizos sobre los que se entreteje una decoración floral; éstos se colocan en las puertas de las iglesias con motivo de las fiestas patronales. De estos arcos encontramos sus raíces en la tradición prehispánica de construir enramados para decorar los templos durante las festividades religiosas. La cucharilla es de un brillante color marfil, se combina con otras plantas, en particular con la flor del techo, de un rojo intenso, pequeña bromelia que crece sobre los árboles de los bosques aledaños. El blanco de la cucharilla y el rojo del techo son la base cromática y decorativa de los arcos: los colores de San Jerónimo, a quien se suele representar vestido con ropajes de cardenal, se suman a otras plantas, como la flor de platanillo, también roja, además, pino, ciprés o bejuco aportan una nota verde. Entre sus representaciones figurativas realizan penachos, cáliz u otras imágenes. La cera floreada.- Es otra de las actividades más laboriosas dentro de las técnicas antiguas, ya que se elabora con cera virgen de abeja, por lo que su consistencia es más sensible y más difícil de manipular. Son utilizadas en procesiones, ofrendas a santos y patronos. Esta técnica consiste en agregar flores de parafina a una vela lisa. La cera tomará un color especial, ya que no lleva proceso de depuración, sólo para apartar la miel de la cera y el color de las flores varía. Las flores son pegadas con parafina caliente, y se les agrega diamantina como decoración extra. Las alfombras florales.- Son composiciones decorativas realizadas o elaboradas con flores, semillas, frutos u hojas de la región, se elaboran sobre el suelo o algo plano. Estas 104 Topofilia Segunda Época Revista de Arquitectura, Urbanismo y Territorios Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” BUAP Vol. V Número 1, Mayo de 2015 alfombras se realizan para eventos de carácter religioso, en este caso para celebrar y honrar a la virgen de Santa María de la Asunción donde algunas comunidades asiste al eminente ex– convento franciscano y las realizan, dibujando sobre el suelo la imagen de la virgen y otras formas de la vegetación y fauna que tiene el municipio. Se plasma también el nombre de cada una de las comunidades que llegan con su ofrenda. Su origen empieza con la gente indígena que habitaba este pequeño pueblo. Los tejidos de lana.- son una antigüedad del Señorío de Tlatlauquitepec que estaba compuesto por más de 30 pueblos, éntre los que se encontraban Atempan, Teziutlán, Yaonáhuac, Calatepec, Zaragoza y Hueyapan; por lo tanto esta actividad es oriunda de Tlatlauquitepec. Existia la controversia de que la elaboración del Chal pertenecía al municipio de Hueyapan; mencionaremos que en la actualidad en las localidades de Tepanzol y Acocogta perteneciente a Tlatlauquitepec se continúan elaborando chales. Estos chales tienen una medida regularmente son de 1.80 m a 1 m de largo y de 65 cm a 80 cm de ancho. Las puntas son de diferentes tamaños, oscilando entre los 20 y 35 cm; los hay con diferentes formas y estilos de tejido. Los colores del bordado son completamente variados; por lo regular abarcan todos los que se encuentran en las flores, predominando el rojo escarlata, amarillo, naranja, solferino, buganvilia, blanco, rosa, guinda, azul, morado, violeta, lila, café, negro, turquesa, verde y otros más en sus diversas tonalidades. El color mayormente utilizado para el teñido es el blanco, por ser el que absorbe cualquier color con la nitidez y tonalidad deseada. La mayor parte de los colores para teñir la lana era obtenidos de sustancias vegetales que, con un procedimiento especial, se convertían en polvo y luego en tintas, así como fucsina llamada (fuchina), como el amarillo del azafrán o el rojo de la grana cochinilla, el verde del nopal, etc. La lana se obtiene tanto del borrego oveja lanar, como del borrego merino, que es el que tiene la facultad de dar la lana de tamaño más largo; para ello se espera que llegue a edad adulta y que su lana ya posea el tamaño máximo que llegó a tener en su completo desarrollo, para entonces se procede a la trasquila. El emperador Moctezuma calificó esta prenda como un regalo para reinas. Después de ese calificativo, quedó la mujer en categoría relevante y se le ha dado uso como una prenda de lujo, debido a la labor de su confección tan minuciosa. Hoy en día, en algunas poblaciones, principalmente en el medio rural de la sierra nororiental del estado de Puebla, donde se pronunció el asentamiento náhuatl o masehualt, el chal se sigue utilizando de forma común; tal es el caso de Zacapoaxtla, Tlatlauquitepec, Yaonahuac, Teteles, Atempan, Hueyapan. Destaca asimismo las Blusas de labor, ya que cada pueblo o junta auxiliar tiene variadas formas de vestirse; sin embargo, lo más notorio de l a vestimenta es la blusa de labor, cuyos bordados son distintos de acuerdo al pueblo que los elabora. Respecto a los colores, cada uno tiene su propio significado: Rojo: es para el mal de ojo de los niños menores y jóvenes; Amarillo: representa al sol; Azul: representa al cielo; Verde: representa a nuestra madre naturaleza; Negro: muerte, oscuridad y tristeza; Gris: son las piedras; Café: nuestra madre tierra; Blanco: las nubes; Rosa: las flores Las blusas de labor algunas veces sólo se usan en las fiestas patronales, y es raro ver a hombres jóvenes vestidos con ellas. Lo más común es que las utilicen las jovencitas. Sin embargo, no es la misma vestimenta que antes se utilizaba, sino que hoy en día se porta incompleto. En la actualidad ya no se usa como elemento cotidiano, sino es algo simbólico 105 Topofilia Segunda Época Revista de Arquitectura, Urbanismo y Territorios Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” BUAP Vol. V Número 1, Mayo de 2015 para conservar la cultura de nuestros antepasados. El ser humano crea cultura a través de sus acciones cotidianas, de sus formas de pensar, de sentir y de actuar; es por eso que entre las festividades, en Tlatlauquitepec son aquellas por medio de la lengua que se habla, las creencias religiosas, la ideología, el arte y lo que se come, así como el proceso de elaboración de los alimentos, son formas de expresión de la cultura. Este conjunto de saberes y experiencias se trasmiten de generación en generación por diferentes medios, los niños aprenden de los adultos, los adultos de los ancianos. Se aprende de lo que se escucha, de lo que se vive, de lo que se lee, de lo que se ve y experimenta en la convivencia diaria, esto implica, entre otras muchas cosas, la influencia de grupos sociales con los que se establece contacto. Es así como, a grandes rasgos, se heredan y manifiestan las fiestas y tradiciones en una comunidad grande o pequeña. Es así que la fuerza de las costumbres y tradiciones radica en como la gente las practica, también en la función que estás tienen en la vida cotidiana y en las creencias místicas, mágicas y religiosas que hay a su alrededor. Así, las fiestas y tradiciones que tienen los habitantes de Tlatlauquitepec y su relación con el medio ambiente natural y social, se han preservado a través de su celebración; y permiten admirar, a propios y ajenos, las fiestas patronales, las formas del matrimonio, la tradición de venerar a todos los santos y fieles difuntos, la temporada de posadas navideñas y la Semana Santa. La fiesta del Señor Jesús de Huaxtla encontramos que son dos las celebraciones en honor a esta advocación, una tiene lugar en el mes de enero y la otra en el mes de julio, celebrando al Divino Niño. En esta festividad de enero se realizan celebraciones eucarísticas y las comunidades cercanas llegan al lugar a ofrecer sus danzas o rituales como muestra de agradecimiento por los favores recibidos durante todo el año. Entre las celebraciones incluyen entretenimientos como venta de antojitos, jaripeos, carreras de caballo y palo encebado. Las mayordomías tienen un papel muy importante en estas celebraciones: un día determinado de las fiestas, se encargan de hacer una comida para recibir y alimentar a todos los visitantes. Las mayordomías o cofradías del Señor de Huaxtla se conforman por las personas que desean integrarse a ellas y sellan el compromiso al recibir la imagen del Señor de Huaxtla en sus hogares durante todo un año. Con la recepción, los mayordomos contraen la responsabilidad que les designen; una de ellas consiste en dar un pequeño festín para celebrar la llegada de la imagen a su hogar y el compadrazgo que con ello establecen. Los mayordomos también se encargan de realizar una misa una vez al mes, durante todo un año, y de organizar la fiesta patronal que incluye la presencia de danzantes, música de adviento, juegos pirotécnicos y la decoración de la iglesia, para la que se manda a hacer cera floreada hecha a base cera virgen de abeja; cada cera o luz representa a uno de los mayordomos. Esta tradición se ha guardado durante muchos años con mucha fe y devoción. La segunda fiesta del Señor de Huaxtla se realiza del 8 al 16 de julio y tiene como finalidad llevar a cabo el cambio de mayordomo principal y los otros mayordomos, a los que también se les conoce como diputados. Las tradiciones de Semana Santa. – son las que se llevan a cabo en el mes de marzo o abril, dependiendo del mes que le toque. Durante estos días se realiza el Vía Crucis, que va desde la comunidad de Huaxtla hasta la iglesia de la Asunción. También se realizan todos los servicios litúrgicos que dicta el rito católico, por ejemplo el sacerdote hace el “lavado de 106 Topofilia Segunda Época Revista de Arquitectura, Urbanismo y Territorios Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” BUAP Vol. V Número 1, Mayo de 2015 pies” a los jóvenes que representan a los doce apóstoles. Durante esta celebración se preparan platillos típicos relativos a la fecha, que básicamente consisten en mole de torta de camarón con chicharos, haba y nopales picados, así como eventos culturales. La fiesta patronal de Santa María de la Asunción se celebra en la zona central de Tlatlauquitepec, en la Parroquia de este mismo nombre, se celebra en el santoral de esta virgen. La parroquia es una de las iglesias más antiguas de la ciudad; se terminó de construir hacia el año de 1550, pero en esa época la construcción tenía la mitad de las proporciones que posee actualmente. De 1770 a 1777 se modificó el inmueble aumentando considerablemente su tamaño. La celebración de esta Virgen inicia con celebraciones eclesiásticas el 30 de julio y termina el 15 de agosto; sin embargo también se realizan eventos socioculturales, regularmente del 9 al 17 de agosto y se considera una de las fiestas patronales más importantes de Tlatlauquitepec. En el festejo se celebran diversos eventos religiosos: misas, rosarios, confirmaciones, primeras comuniones; además se hacen peregrinaciones desde diferentes comunidades hacia la iglesia. Los miembros de la comunidad elaboran alfombras y utilizan pasto, frutas, flores, semillas o cualquier otro material natural con el que dibujan a la virgen y a otras imágenes alusivas al tema religioso. Para la ocasión también se hace un arco de cucharilla que se coloca en la puerta de la iglesia. El día de la coronación de la virgen tiene lugar la Fiesta de la Tuberosa. La fiesta de la tuberosa se celebra entre los días del 9 al 17 de Agosto, en el interior del templo de la Virgen de la Asunción donde se lleva a cabo una demostración de la flor de la tuberosa, donde se escoge aquella que se considera más hermosa y colorida y se le otorga un reconocimiento. La Virgen de la Asunción se adorna con tuberosas que los fieles llevan como ofrenda. La tuberosa es una flor que crece en la región y es de las más cultivadas, por su belleza y colorido. Pertenece a la especie begonia tuberhybrida y se dice que desde antes de la revolución ha sido cultivada para adornar patios y jardines. Esta flor es muy especial ya que requiere de importantes cuidados; se siembra durante el mes de marzo entre luna llena y cuarto menguante para que dé su hermosa flor en el mes de agosto Otras festividades. - Ya que Tlatlauquitepec cuenta con 106 comunidades, en 45 de ellas se realizan fiestas patronales, y en el resto de las comunidades no, esto por carecer de iglesia para celebrar su fiesta patronal, se une a las que sí tienen. Las fiestas patronales se conciben para ser disfrutadas con la familia. En la comunidad de Contla se festeja a la Virgen del Carmen el 16 de julio. Esta celebración inicia con la coronación de la reina y las dos princesas de la feria. Se realizan misas, comuniones y confirmaciones; se cantan las mañanitas a la virgen y, en su honor, se quema un castillo de juegos pirotécnicos. También se hacen bailes en los que puede participar gente de la comunidad, visitantes e invitados. En la comunidad de Oyameles se celebran dos fiestas patronales, la dedicada a la Virgen de Guadalupe, que abarca los días 1º a 14 de diciembre. La segunda celebración se dedica a la Virgen de Juquila. Ambos festejos prácticamente se empalman, pues la segunda se festeja del 8 al 13 de diciembre. El 1 de diciembre comienza la celebración de la Virgen de Guadalupe con una verbena que continúa hasta el día 12; las verbenas tienen como finalidad representar el novenario. En los días que dura la fiesta se realizan danzas y se elabora un arco artesanal. El día 12 se celebra una misa especial, donde se recibe la luz que traen los peregrinos que visitaron a la Virgen de Guadalupe en la ciudad de México; con esa nueva luz 107 Topofilia Segunda Época Revista de Arquitectura, Urbanismo y Territorios Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” BUAP Vol. V Número 1, Mayo de 2015 se hace una la procesión hasta la cumbre, lugar donde existe la creencia que se apareció la Virgen. Para la segunda fiesta también hay bailes, bandas musicales y la tradicional quema del castillo (pirotecnia). En la comunidad de El cerrito se festeja a la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre. Para la celebración, la Virgen es coronada por una niña de la comunidad; esta imagen se lleva a recorrer toda la calle y luego va de regreso a la iglesia. Durante el trayecto la imagen es acompañada por personas de la comunidad y visitantes; en ocasiones también puede ir acompañada de danzantes. A su llegada a la iglesia la esperan personas listas para danzar. La misa comienza cuando los peregrinos que visitaron la Basílica de Guadalupe regresan a la comunidad. Las Fiestas Patrias, se realizan en el mes de Septiembre donde se lleva a cabo la feria más importante de la Cabecera Municipal, con motivo de la conmemoración de la Independencia; aquí se realizan diferentes eventos, culturales, sociales y deportivos, se realiza la elección y coronación de la Reina de las Fiestas Patrias, para resaltar la belleza de la mujer tlatlauquense en los eventos que se llevan a cabo en estos días. Cabe mencionar que el día 15 de Septiembre, donde la Asociación de Charros lleva a cabo un desfile en la Avenida Reforma, con la finalidad de conocer a la Reina de los Charros, quien es coronada en este día. La llegada de los juegos mecánicos y los diversos comerciantes de la región o algunas veces de otros estados, se lleva a cabo el Grito de Independencia por el Presidente Municipal y se realiza la quema del castillo y un espectáculo de pirotecnia. Las tradiciones y costumbres.- Entre las tradiciones culturales del pueblo de Tlatlauquitepec destacan el papel de las danzas y los danzantes. Estas danzas pueden ser de origen prehispánico, se caracterizan por tener distintos grados de importancia, según el carácter religioso del que se trate. Además son un medio para expresar el sincretismo arraigado en la localidad. Por su parte, las personas que participan como danzantes se comprometen a bailar número de años el día de la fiesta del santo a quien desee honrar. Las Danzas.- Esta tradición de las danzas se ha conservado de generación en generación. Supuestamente todas las comunidades tienen su propia danza pero, en los días de celebración de las fiestas patronales, se juntan y ejecutan diversos tipos de ellas. Destacan entre estas las danzas de: Los negritos (Chicuaco, Gómez Oriente, Atalpa y Cuacualaxtla).- esta es una danza propia de los pueblos totonacos de los estados de Veracruz y Puebla. Para realizarla, los jóvenes forman grupos de trece integrantes; uno de ellos se viste de mujer, lleva rebozo, una canasta y recibe el nombre de “maringuilla”. El resto de los muchachos se viste con camisas de colores brillantes, casacas y pantalones negros, éstos con aberturas laterales y muy ricos bordados sobre un material que generalmente es terciopelo o rayón. Los doce jóvenes portan sombreros adornados con espejos, flores de hojalata y plumas blancas; por lo general los sombreros llevan, además, flecos o hilos con cuentas, que cubren el rostro de los danzantes. El cuello y las muñecas son adornados con numerosos pañuelos. Los tocotines (Atalpa).- Esta danza se practica entre los pueblos de la sierra poblana y del norte de Veracruz, principalmente el 4 de octubre, día de San Francisco. La danza representa la visita de Cortés al Monarca (Moctezuma), a la que acudieron ambos personajes acompañados por sus respectivos capitanes, caciques y grupos de vasallos. Esta danza cuenta la petición que hizo Hernán Cortés, a través de diálogos en lengua náhuatl, para entrar al partido del Monarca. Los diálogos se cuentan bailando y constan de dieciocho partes; interpretar todas 108 Topofilia Segunda Época Revista de Arquitectura, Urbanismo y Territorios Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” BUAP Vol. V Número 1, Mayo de 2015 las danzas lleva un tiempo aproximado de cuatro horas. El vestuario de los danzantes consiste en un pantalón rojo con dos hileras de flecos dorados bajo los que asoma otro pantaloncillo de encaje. El Xochipitzahuatl (Oyameles, Plan de Guadalupe y Cuacualaxtla). El vocablo se traduce como “Baile de la Flor”, y se baila para dar la bienvenida a alguien. En la indumentaria se emplea un collar de flores y pan como símbolo de amistad; también se utilizan pétalos de flor como elementos significativos de amistad. La danza suele ejecutarse en las fiestas hogareñas de los grupos indígenas de la sierra, con motivo de la formalización de una boda, de la entrega de imágenes de santos y, muchas veces, sólo por el gusto de que hay reunión familiar. Para esta danza los hombres portan un huacal en el que llevan los obsequios destinados al jefe de la casa; las mujeres por su parte llevan canastos con flores. Por la forma especial del baile y la naturaleza de los pasos, también se llama huapango. Los Quetzales (Tzinacantepec, Atioyan y Gómez Oriente).- Esta danza es de origen prehispánico y sobrevive hasta nuestros días, parece ser que la “danza de los Quetzales” es la más antigua y goza de gran popularidad en donde quiera que se presente. El nombre de esta danza se debe a la utilización de “plumas” de dicha ave en la confección de los enormes penachos circulares, que se usan como indumentaria para ejecutarla. Esta danza tiene un acto protocolario que consiste en bailar con una serie de movimientos al ritmo de unos sones tocados con una flautita de carrizo y un tamborcito de cuero y de madero, ambos bajo la ejecución de un solo músico que es considerado como el maestro mayor de la danza por su conocimiento, habilidad y destreza para desempeñar dicho rito cultural. Los pasos se ejecutan en cruz, como símbolo de los cuatro puntos cardinales, y en círculos, para significar la rotación del tiempo. Los toreadores (Plan de Guadalupe y Tepeteno de Iturbide).- Esta danza de los toreadores, vaqueros o espueleros está muy difundida en los estados del centro de la república y en algunas otras comunidades fuera de esta región. También en la Sierra Norte de Puebla, los indígenas todavía siguen conservando esta danza, con algunas variantes respecto a la indumentaria, pero conservando la misma esencia. El elemento común en todas las versiones de esta danza es la captura de un toro elaborado de cartón, de piel o tela, que carga uno de los danzantes sobre los hombros. El grupo de danzantes se divide en dos cuadrillas. En algunas versiones interviene un “mayordomo” o un “señor amo” con indumentaria de hacendados del siglo XIX, llevando látigos y espada para someter al toro. El resto de los danzantes zapatean haciendo sonar las espuelas. Por lo general, los sones definen varios de los movimientos: la “búsqueda del toro”, la “toreada” y la “repartición” del toro entre los más importantes. Arcos y Tejedores (Contla); Los negritos papeleros (Ixmatlaco); Doncellas (Oyameles) Los “Entregos”.- Esta es una tradición heredada de los antepasados; se trata de entregar a un niño ya sea para bautismo, primera comunión o confirmación. Luego de que concluye la ceremonia religiosa, los padrinos pasan a la casa del niño “ahijado”, para pedirlo y cambiarle la ropa que usó en la ceremonia por otra indumentaria, después de cambiarle la ropa el niño es entregado a sus padres junto con una canasta con pan, café, licor, azúcar, arroz y cigarros. Después de entregar la canasta y el niño, se obsequia una cera blanca con flores amarradas. Las mayordomías.- Se componen de un mayordomo y siete diputados; juntos se encargan de organizar los festejos del santo patrono de su iglesia. El mayordomo se encarga de llevar a la imagen de su santo a bendecir, después la regresa a la iglesia. Entre el mayordomo y los diputados arreglan la iglesia que alberga a su santo patrono, compran los 109 Topofilia Segunda Época Revista de Arquitectura, Urbanismo y Territorios Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” BUAP Vol. V Número 1, Mayo de 2015 cuetes que se queman durante las misas celebradas en su honor. Para el día principal compran juegos pirotécnicos como castillos y toritos que queman en la noche cuando se reúne toda la comunidad. La mayordomía también se encarga de dar de comer a los danzantes que fueron invitados a bailar, de comprar la ropa del santo y de mantenerlo en buen estado si es que hace falta. Para cubrir todos los gastos se pide a la comunidad una cooperación, y es una cuota que establecen entre el mayordomo y los diputados, si no se llega a completar el presupuesto ellos tiene que dar lo que les falta. Las ofrendas de Todos Los Santos.- Esta tradición heredada de generación en generación, empieza en los últimos tres o cuatro días de octubre y finaliza el 2 de noviembre; aquí se coloca un altar con tamales de mole, de dulce, de salsa roja o verde; también se pone fruta, calabaza en dulce, flores de cempasúchil y otras más; a veces se coloca una foto del difunto a quien está dedicada la ofrenda. Los días 1 y 2 de noviembre es costumbre hacer una calaverita de chilacayote para que los niños la usen cuando salen a pedir dulces a cada uno de los prestadores de servicios. El levantamiento o padrinos de Santos.- A pesar de que esta tradición se ha estado perdiendo, aun existen comunidades que la conservan, pero son pocas; esto consiste en sortear a un niño, lo cual se hace con ayuda de un traste con agua y maíz blanco.Primero se nombran a todos los santos; posteriormente se nombran a todos los conocidos de los padres, vecinos y familiares, uno de los cuales será el padrino del niño; luego los padres invitan a la persona que eligió el niño; ellos compran un escapulario del santo seleccionado y lo llevan a la iglesia en donde se encuentre, entonces se acuesta al niño en el altar mayor, se reza y se le coloca el escapulario. Existen comunidades donde, aparte de darle el escapulario, también se le entrega una cobija al niño, lo cual representa que nunca le faltará el techo y no pasara fríos; se le da también un plato y un vaso que simboliza que nunca le faltara comida, bebida y ropa. Cabe mencionar que la elección del santo que protege al niño como la de los padrinos de éste se hace al azar, de acuerdo a los granos de maíz arrojados al traste con agua. Los acostorios y levantorios.- En esta tradición la gente invita a una niña para que sea madrina del Niño Dios. El día que se acude a invitar a la niña se lleva una charolita o una canastita con pan de repostería, fruta y dulces. Después se recoge al Niño Dios y se lleva a la casa de la persona interesada y, cuando se llega el día de ir a acostar al Niño, la madrina va vestida como la Virgen María, y le acompaña un niño vestido de San José. La familia de ambos niños reza un rosario cantan al Niño Dios para arrullarlo; lo acuestan y a los invitados se les reparte ponche de frutas y buñuelos. Se acostumbra que los padres de la niña madrina lleven aguinaldos para repartir a los invitados. El 2 de febrero, Día de la Calendaría, se lleva al Niño Dios a cambiar y a misa; luego es trasladado a la casa de la persona a quien pertenece; cuando ésta lo recibe le da de comer a la madrina y a sus papás. La niña tiene que ser madrina durante tres años. Bibliografía Mendoza Mendoza, Alejandro. Archivo Parroquial. Crónica de los señores curas de la villa de Tlatlauquitepec. 110