Gestión Social para el Desarrollo Humano

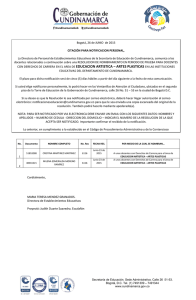

Anuncio