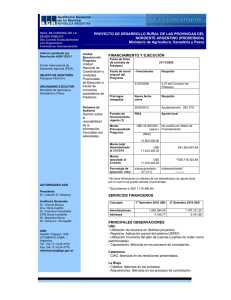

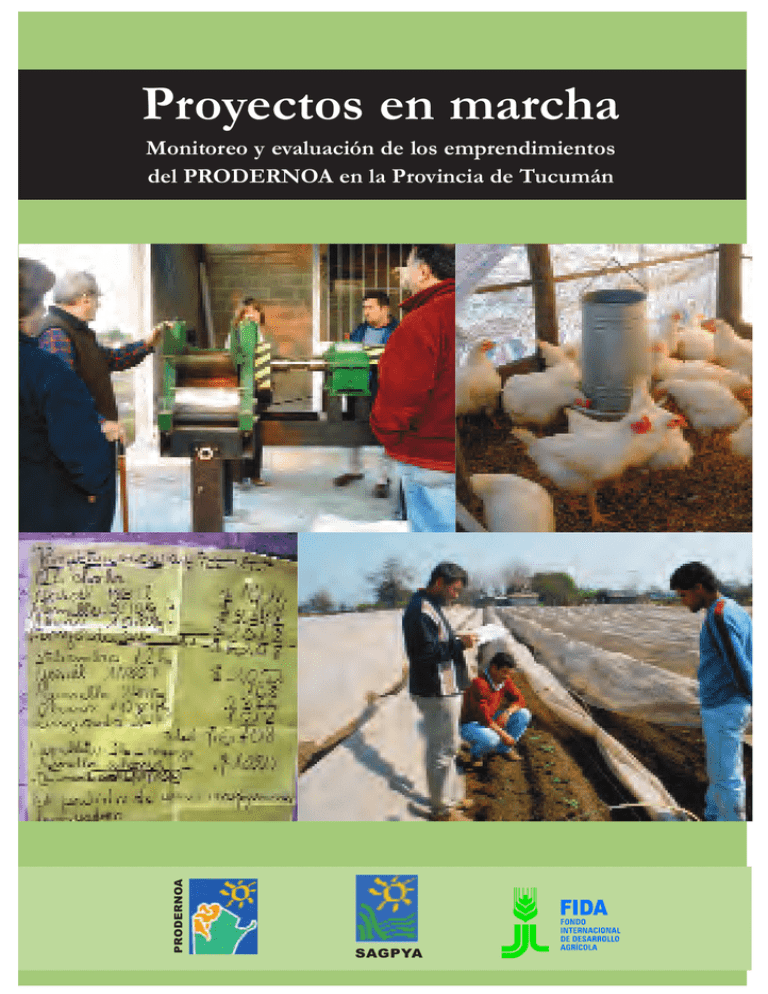

Proyectos en marcha - Ministerio de Agricultura

Anuncio