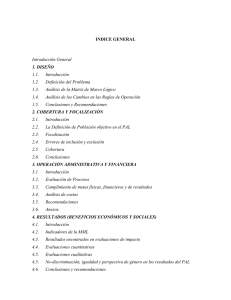

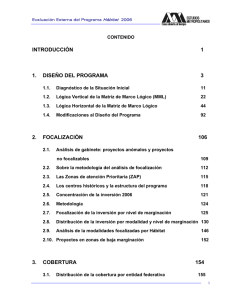

Focalización en la Salud - Facultad de Ciencias Económicas y

Anuncio