Territorio Común - International Land Coalition

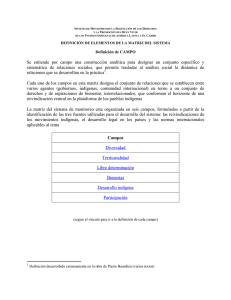

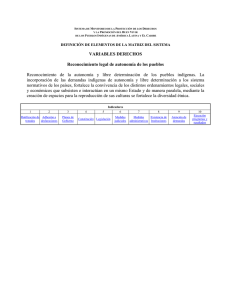

Anuncio