Aproximación tecnológica del final del Musteriense de

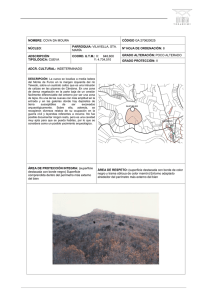

Anuncio