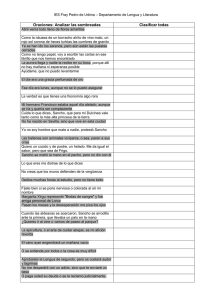

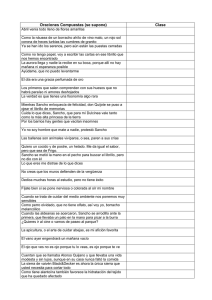

Memento mori

Anuncio