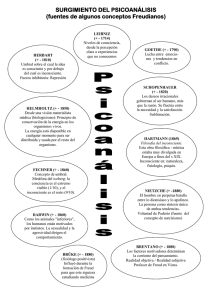

La vida, el tiempo y la muerte

Anuncio