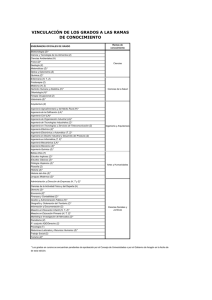

la productividad y los servicios. la necesaria revisión

Anuncio