Descargar - Sociedade Micoloxica Lucus

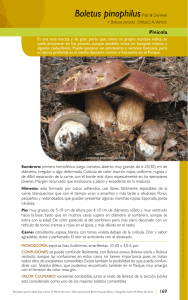

Anuncio