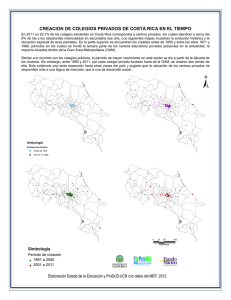

tensión entre derecho a la educación y libertad de enseñanza

Anuncio