¿acortar o prolongar la vida?

Anuncio

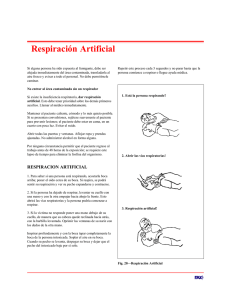

RUDOLF KAUTZKY ¿ACORTAR O PROLONGAR LA VIDA? El autor estudia la problemática planteada al médico cuando ha de asumir la responsabilidad de decidir sobre la vida o la muerte del paciente. No se trata de un recetario de soluciones prefabricadas, sino de las directrices que hay que tener en cuenta en estas situaciones límite. Ofrece especial interés el estudio sobre el dintel oscuro de la muerte biológica. Der ärztliche Kampf um das Leben des Patienten bis zum letzten Atemzug, Hochland, 53 (1961), 303-317 El progreso técnico crea nuevas situaciones que hay que enjuiciar desde la moral. En el campo de la medicina, en concreto, hay algunos medios terapéuticos de tan gran eficacia que depende directamente de ellos el seguir viviendo o no. Pensemos en el pulmón de acero y el corazón artificial. Suponiendo que del no uso se sigue inmediatamente la muerte o el acortamiento de la vida ¿será lícito no usar de tales medios? ¿Cuándo y en qué casos? Presentemos algunos casos clínicos: a) un paciente con tumor cerebral avanzado no puede ya sobrevivir sino pocos días. En caso de operarle se le puede alargar la vida unos meses; pero a pesar (o a consecuencia) de la operación pueden presentarse graves trastornos corporales o sicológicos, por ejemplo, la incapacidad de hablar y también de entender toda clase de lenguaje; b) un accidentado con sección medular cervical y trastornos respiratorios morirá en breve. Sin embargo, por medio de adecuados aparatos de respiración artificial se le puede prolongar la vida durante años, pero con total impotencia funcional de brazos y piernas, trastornos de la vejiga y del recto, y siempre en completa dependencia del aparato de respiración. En estos casos ¿es equivalente el dejar morir y el matar? ¿La diferencia entre matar y dejar morir no es un puro forma lismo? Dos ejemplos de la vida ordinaria aclararán esta cuestión. Ahora casi siempre es posible alargar la vida del enfermo, a lo menos por unas horas. Sin embargo, nadie hablará de intención occisiva al prescindir de los medios capaces de alargar la vida, tratándose de un canceroso incurable, atormentado por los dolores de las últimas etapas de su enfermedad. Por el contrario, en otras circunstancias, el dejar de prestar los auxilios médicos, sólo capciosamente se puede distinguir de una occisión. Tal sería el caso ante la posibilidad de parar una hemorragia que será mortal; o en la alimentación de un paciente imposibilitado de hacerlo por sí mismo. ¿Por qué se permite dejar morir en el primer caso, y en el segundo no? PRINCIPIOS FUNDAMENTALES No es una sutileza distinguir entre dejar morir y matar, sino que se basa en principios fundamentales para el enjuiciamiento moral. RUDOLF KAUTZKY Hay que tener presentes categorías teológico- morales tales como fin, medios y circunstancias. El fin Se puede hablar de un doble fin. El fin a que tiende de por sí la misma obra (finis operis), y el fin - la intención- del sujeto que la ejecuta (finis operantis); es decir, hay una intencionalidad objetiva de la obra, y la intención subjetiva del que obra. Una acción orientada objetivamente (finis operis) a algo malo, por ejemplo, producirla muerte, nunca será lícita por buena que sea la intención (finis operantis) del que la realiza, por ejemplo, librar al paciente de sufrimientos. Otra cosa es cuando se trata de prolongar, o no, la vida del paciente por medio de un dejar morir que está en la mano del médico. Aquí hay que hablar de prescindir de los medios de curación, más que de un dejar de poner (que supone ya la obligación moral de ponerlos, y esto es precisamente lo que hay que probar). El prescindir de los medios, en sí mismo, no puede tener ninguna calificación moral, ya que no es ninguna acción, es simplemente nada (¡no tiene finis operis!). Este prescindir, moralmente indiferente, recibirá su moralidad de la intención del que pone la acción, o deja de ponerla, y también de las circunstancias. Medios y circunstancias Aplicando estas categorías, desaparece la igualdad, entre el prescindir de medios que salvarían la vida, y la occisión. Ni siquiera se puede equiparar la occisión con el dejar morir, que supone dejar medios curativos que el médico está obligado a emplear. No queremos decir con esto que su conducta no es inmoral. Pero la occisión directa también la eutanasia-, es ya rechazable como medio, independientemente de la finalidad y de las circunstancias, y así no da lugar a una ulterior discusión. En cambio, el dejar morir es indiferente, como medio, y, por tanto, no necesariamente ilícito; sólo el fin y las circunstancias decidirán su signo moral. En nuestros dos ejemplos del canceroso y del accidentado con hemorragia, tenemos dos casos extremos. El prescindir de los remedios es, en sí, indiferente; alcanzando en un caso moralidad positiva, y negativa en el otro. Pero entre estos dos extremos claros no hay una frontera moral definida, sino una tierra de nadie, de límites borrosos. Esta oscuridad no debe llevar al irresponsable permanecer siempre en lo más seguro. El hacer todo lo posible no puede ser juzgado como la solución moral siempre irreprochable; ya que hacer todo lo posible puede significar en determinadas circunstancias para el paciente y sus familiares un simple aumentar y prolongar el sufrimiento. Y éste no puede considerarse bueno desde el punto de vista moral, sino cuando lo exigen valores superiores. El juicio moral pide que se atienda a cada uno de los factores en particular y en su conjunto con una visión amplia y universal, que no se limite a la consideración del estrecho horizonte biológico. RUDOLF KAUTZKY Habrá que tener también en cuenta la confianza, que pueda depositarse en los medios curativos al alcance. Y no sólo esto sino también la precariedad de muchos diagnósticos y pronósticos, sujetos con frecuencia a mil inseguridades. Pues bien: la necesidad de emplear un medio debe guardar proporción con la probabilidad e importancia del éxito perseguido. Sólo entonces la intervención es indicada y aun moralmente debida (supuesta la anuencia del paciente, o en su caso de los familiares). En otras hipótesis puede el médico, y a veces debe, prescindir del tratamiento y dejar morir al paciente. COMPLEJIDAD DE LOS CASOS El fin y las circunstancias, que condicionan la moralidad de la intervención médica, se pueden enmarañar y crear casos complejos. Así, el caso claro del accidentado con hemorragia, se va oscureciendo al cambiar algunas circunstancias: -supongamos que el que sufre el accidente no es un hombre sano sino un enfermo canceroso; -el mismo paciente es quien se hiere con intención suicida. ¿Debe intervenir el médico contra la voluntad del paciente que conserva sus facultades? -la hemorragia no ha sido provocada por una herida sino por la erosión de una arteria producida por el mismo tumor canceroso; -el mismo paciente no sufre una hemorragia, sino que a consecuencia del tumor se va anemizando progresivamente, ¿debe hacérsele una transfusión de sangre? Esta gama de ejemplos muestra cómo la decisión ética depende en cada caso de la situación concreta particular. 1) El médico pretende, ante todo, en estas circunstancias no prolongar sin sentido el sufrimiento g con él la vida del enfermo. Pero pueden darse objetivos concomitantes, que permiten y aun exigen consideración especial. Puede ser, por ejemplo, necesario prolongar la vida de un paciente (aun contando con sufrimientos) para ofrecerle la posibilidad de cumplir con una obligación, o bien, para darle la impresión -a él o a sus familiares- de que se ha hecho todo lo posible para salvarle. Otras veces se justifica el empleo de los medios para prolongar la vida, en vistas a salvaguardar la confianza que el médico ha de inspirar a los enfermos; así por ejemplo, se admite que después de una operación hay que restablecer al paciente en las buenas condiciones anteoperatorias -por supuesto, con medios aptos y tolerables- aun cuando la enfermedad sea incurable; pues es lícito que el médico evite dar la impresión (falsa) de que el enfermo muere por causa de la operación. 2) La obligatoriedad de usar determinados medios terapéuticos puede depender también de la naturaleza misma de tales medios. La antigua fórmula que presentaba como obligatorios los medios ordinarios y como no obligatorios los medios extraordinarios, es un tanto arbitraria. Y además, se limita a la situación extrema del peligro de muerte inmediata, caso que exige hacer todo lo posible (extrema tenlanda sunt). Es mucho más RUDOLF KAUTZKY aceptable decir que los medios a emplear deben ser razonablemente proporcionados a la calidad de .los deseos y a las posibilidades de éxito. Así, pues, son importantes las siguientes circunstancias: -grado de necesidad y urgencia de la ayuda médica; -intensidad y duración del medio terapéutico, valorando además los eventuales efectos secundarios; pronóstico de la enfermedad causal; -estado objetivo y subjetivo del paciente; -magnitud de la intervención en relación con los otros factores; -deseo del paciente y de sus familiares; -posición social. Cuanto más crítica sea la situación del paciente, y cuanto más sencillas y seguras sean las medidas médicas, tanto menos será lícito el omitirlas. Pero el médico puede dejar de intervenir si, ponderadas las circunstancias ve que su actuación sólo prolongaría los sufrimientos, lo cual, humanamente considerado, carece de sentido. Se podría objetar que de este modo el médico decide sobre la vida o muerte del paciente. Así es y hasta cierto punto debe ser. Sería ilusorio pensar que el médico puede soslayar esta decisión. Sólo que la palabra decidir y, menos aún, la palabra disponer, no expresan bien la idea; debería decirse más bien que permite o soporta la muerte del paciente. Dispondría por el contrario de la vida del enfermo, si la prolongase artificialmente sin su consentimiento al menos presunto, aun por creer el médico que los sufrimientos tienen un sentido ultraterreno para el enfermo. ALGUNOS CASOS CONCRETOS A la luz de estas consideraciones vamos a estudiar ahora dos situaciones especiales ya indicadas: el intento de suicidio y la respiración y circulación artificiales. Intento de suicidio Ante el suicidio intentado y no consumado, el problema moral se presenta al médico en esta forma: ¿Está siempre obligado a intentar salvar por todos los medios posibles la vida del suicida o puede en ciertas circunstancias dejarlo morir sin aplicar estos medios? Para responder a esta cuestión -aun tratándose de un cristiano-, es de importancia decisiva el tener en cuenta la escala de valores en la visión cósmica del suicida. El simple no hacer nada como medio empleado negando ayuda médica al suicida no puede ser considerado como occisión directa y por lo mismo no es algo de por sí prohibido. También en este caso el juicio moral depende de la intención del médico y de las circunstancias. Estas se caracterizan de modo especial por el hecho de que el suicida no es sólo alguien que muere, sino que es al mismo tiempo un homicida, de suerte que, si el médico intenta salvarle, se opondrá en mayor o menor grado a la voluntad del paciente, de cuya responsabilidad no corresponde al médico juzgar. Para simplificar la maraña de motivos y circunstancias; descartemos los casos en que el médico reconoce que se trata de un trastorno síquico pasajero o de irreflexión del RUDOLF KAUTZKY suicida, o bien, de falta de intención suicida. En estos casos, se da por supuesta la aprobación consiguiente del suicida, a la intervención salvadora del médico. Y entonces, claro está, ésta intervención es obligada. Más difícil es el problema cuando se sospecha que el suicida motivó su acto y lo quiso, porque no estaba dispuesto a tolerar por más tiempo su existencia y sufrimientos., El médico ha de respetar el deseo del moribundo de no demorar más su muerte. Pero ¿debe también consentir que el homicida -el mismo suicida- se mate? El médico ha de considerar atentamente este factor. Pero ¿qué hacer si el paciente (enfermo síquico) no es responsable, o siéndolo, obra de buena fe, y por tanto, subjetivamente no es culpable? Pensemos de nuevo en el canceroso incurable, con dolores atroces, y que está convencido del derecho de acabar con su vida. Atendamos a circunstancias complementarias: -aunque se le salve, sólo se le prolongará la vida unos días, o a lo más, semanas; -durante esta prórroga de vida sufriría intensamente; -habría que usar medios tan extraordinarios, como la circulación artificial; -es improbable que el suicida caiga en la cuenta de su proceder culpable. En estos casos la intervención del médico en favor del suicida es una acció n con pluralidad de efectos: a) Como efecto bueno debe computarse el impedir la consumación de una acción objetivamente mala (el suicidio), y el ofrecer al paciente la posibilidad de entrar en razón y aceptar sus sufrimientos. b) Pero se siguen también efectos malos: el no respetar la voluntad personal del paciente y el aumentar o prolongar sus sufrimientos. El buen efecto no es muy seguro que se siga y el malo ciertamente se seguirá. En estos casos extremos -naturalmente sólo en ellos- apremia el problema de si no pesarán más las consecuencias negativas de salvarle la vida, que nuestro cuidado por evitar la consumación de una obra objetivamente rechazable, pero probablemente privada de culpabilidad en lo sujetivo. Cabe preguntarse, si no late en la intervención decidida del médico en estas circunstancias el falso presupuesto de que la salvación eterna del suicida se halla exclusivamente en sus manos. Tal conclusión no se sigue de la negación de sepultura eclesiástica al suicida. Conviene, pues, pensar si pueden darse casos raros, en que debe considerarse al médico autorizado para dejar morir al suicida sin haber agotado todos los medios médicos. Hay con todo moralistas católicos, según los cuales, aun la menor posibilidad de que el suicida pueda nuevamente decidir su suerte, contrapesa todos los motivos en contra. RUDOLF KAUTZKY Respiración y circulación artificiales Si en el caso precedente el factor moral decisivo eran las circunstancias, tratándose de la respiración y circulación artificiales lo importante son los medios empleados. El problema moralmente nuevo que nos plantean estas técnicas se refiere a si se puede interrumpir la respiración o circulación artificiales, una vez que el paciente ha sido sometido a ellas. La cuestión es de actualidad, por ejemplo, en el caso de graves lesiones cerebrales en que la actividad cardiaca sólo se puede mantener por medio de la respiración artificial, mientras el cerebro no presenta ningún signo de actividad, ni siquiera electroencefalográficamente. En este caso b cómo hay que cons iderar la suspensión del tratamiento terapéutico? Hay tres respuestas posibles: -se trata de una occisión (directa o indirecta); -es un dejar morir; -al paciente hay que considerarle ya como un muerto. Puesta esta tercera hipótesis, nada absurda, no hace falta discutir las otras dos. Por esto la tratamos en primer lugar. El centro del problema está en saber qué es en realidad la muerte. El dintel de la muerte Este problema biológico, sólo tiene interés a partir de las últimas décadas, pues anteriormente al cesar la función de cualquier órgano vital importaba la pérdida de las funciones de los otros órganos vitales, y por tanto la muerte. Pero al poder sustituir artificialmente funciones tan importantes como la respiración, se nos plantea el problema de la divisoria entre la vida y la muerte. b Qué es necesario para poder afirmar que un hombre ha muerto? La sola falta de respiración no basta; ni la caída de la actividad cardiaca significa la muerte, pues, en muchos casos se ha conseguido. salvar la crisis por medio de una temporal circulación artificial. El paciente que revive gracias a estas técnicas no puede decirse que estaba muerto. En fin, hay operaciones y formas de narcosis en que el paciente se halla en la más profunda pérdida del conocimiento y al mismo tiempo se le sustituyen las funciones cardiacas y pulmonares; no obstante el paciente vive, pues recobra un estado de vida normal. El criterio válido ¿será pues el poder volver, o no, a la vida, es decir, el criterio de la reversibilidad? ¿Y si el paciente no recobra la conciencia a pesar de que pulmones y corazón . vuelvan a funcionar? ¿O bien, si el enfermo se recobra pero sin que se reanuden las funciones del corazón y los pulmones? ¿Cuándo se podrá decir que estos pacientes están vivos o muertos? Vemos, pues, que para el biólogo la irreversibilidad es un criterio muy importante para la determinación de la muerte; en realidad es el único criterio, concebible. Pero hasta el presente, esta irreversibilidad sólo es determinable empíricamente (a posteriori), o sea, que llegamos a su conocimiento sólo por la duración del cese de la función. Sería decisivo poder determinar cuáles son las funciones orgánicas que cesan por necesidad irreversiblemente, de suerte que se puede ya hablar de muerte del organismo; o cuáles bastan para que debamos decir: aún está vivo. Rebasando la consideración puramente biológica del hombre y enfocando el problema desde una concepción antropológica RUDOLF KAUTZKY total, investiguemos qué funciones orgánicas se manifiestan como esenciales, de modo que con su pérdida desaparezca el hombre. En última instancia preguntamos qué es el hombre. A pesar de diversas ideologías, la característica de animal racional tiene vigencia universal. Entiéndase como quiera el elemento racional (inteligencia, espíritu, alma, libertad, etc.) hay que reconocer que para su manifestación necesita del cerebro (en concreto, ciertas partes de él). El papel del cerebro es imprescindible y único. Es preciso insistir naturalmente en que el hombre es una unidad ontológica de cuerpo y espíritu; pero no puede negarse que ciertas partes al menos del cerebro son de capital importancia, simplemente necesarias, para la manifestación del espíritu. Si tales partes del cerebro faltan del todo o cesan en sus funciones de modo irreversible, de suerte que la manifestación del espíritu no se da ni potencialmente (como en el embrión o en una anestesia profunda), no se puede hablar ya más de un hombre vivo. Se trata más bien de un cadáver con funciones parciales (respiración, corriente sanguínea, ...) mantenidas artificial o espontáneamente; es lo que en Fisiología se llama un preparado vital. Volviendo, pues, a la cuestión inicial, en estos casos no habría obligación alguna de emplear medidas médicas como la respiración o circulación artificial para mantener las operaciones vitales; podrían ser sin más interrumpidas, aunque ello implique la cesación de otras funciones espontáneas. Un problema queda sólo en pie: el de saber qué síntomas nos podrán indicar con la suficiente certeza una lesión irreversible y total del cerebro. Es un signo, sin duda de gran valor, la desaparición de las curvas registradas por el encefalograma a lo largo de varias horas, pues estas curvas manifiestan los potenciales de acción producidos durante la actividad cerebral. Pero a decir verdad solamente constará de la irreversibilidad funcional, cuando además de este metabolismo nos sea posible detectar el metabolismo estructural y conste que no falta solamente el metabolismo indispensable para la función del órgano, sino incluso aquel mínimum que garantiza la estructura orgánica y haría posible una ulterior recuperación. Por el momento, los autores no conceden suficiente seguridad a esta determinación. Apreciación moral Mientras debamos considerar que nos hallamos ante un hombre vivo, la interrupción de la ayuda médica en las situaciones descritas ¿debe ser considerada como occisión o como un simple dejar morir en el sentido descrito? Este juicio se hace particularmente difícil por razones involucradas en la naturaleza técnica de la ayuda médica. a) A favor de la categoría occisión podría aducirse este argumento: la desconexión del aparato respiratorio es la causa determinante de la muerte; ésta aparece como consecuencia prevista de la acción. Ni bastaría decir -para eludir la fuerza del argumento- que el retirar el aparato no es la única razón de la muerte y que interviene como causa la parálisis respiratoria del paciente. Esta excusa se podría aducir también a propósito de la eutanasia producida mediante dosis muy pequeñas de una droga en el enfermo ya de sí muy agotado. b) Contra la categoría occisión y a favor del simple dejar morir pueden aducirse estas razones: el retirar el aparato puede considerarse acción, pero propiamente hablando es tan sólo un no continuar en la aplicación de medidas terapéuticas. Si pudo clasificarse RUDOLF KAUTZKY de simple dejar morir la renuncia inicial al pulmón de cero, el mismo o parecido juicio merecerá la renuncia a reanudar la ayuda artificial del mismo. Ya que, aunque la respiración artificial continúa automáticamente una vez iniciada, trátase en realidad de una serie de respiraciones ofrecidas artificialmente; caso semejante al de una serie de inyecciones, que el médico pone al enfermo para salvarle, y en las que la libre voluntad del médico de continuar la cura, decide antes de cada una. El paralelismo establecido entre iniciar y continuar la respiración artificial está en función del juicio que merezcan tales medidas en sí mismo consideradas. ¿Vale aquí el una vez elegido siempre elegido de suerte que la respiración artificial pase a ser un derecho del enfermo, del cual no puede ser desposeído? ¿O se trata más bien de uno de aquellos auxilios médicos, que no obligan a una continuación ilimitada al resultar inútil o nocivo? No me atrevería a clasificar, en general, todos los casos de interrupción del auxilio médico en una de las dos categorías. Con todo, en el estado actual de la técnica médica puede decirse que la interrupción de la respiración artificial no debe considerarse acción positiva contra la vida del paciente, sino simple suspensión de la ayuda médica, un no hacer nada, es decir, un dejar morir y no una occisión. Esto no supone sin más una licitud; pero deja la puerta abierta a la discusión de cada caso por no tratarse de algo en sí mismo reprobable. Adquiere entonces particular importancia el deseo expreso o presumible del paciente -y en su caso de los allegados- a favor de la interrupción. Situaciones tan complicadas como las que hemos analizado no se presentan cada día, pero merecían ser estudiadas, cuando parece que el progreso técnico va a darles mayor importancia. Con frecuencia solventa el problema el que muchos de estos casos se presentan ya abocados a una muerte cierta -a pesar de todos los esfuerzos- en el plazo de pocas horas, o de pocos días. Por la inseguridad del pronóstico y por la justificación de su proceder el médico se sentirá generalmente obligado hacer todo lo posible por conservar la vida del enfermo y a no interrumpir sus esfuerzos -tanto menos, cuanto más eficaces sean los medios de que dispone-. Pero no debería proceder así sin reflexión y presuntuosamente. El problema fundamental de la actividad y técnica médicas consiste precisamente en dominar la antinomia establecida entre sus deber profesional de intervenir en el curso de la naturaleza, y su simultánea actitud para aceptar a pesar de ello la disposición de Dios. Tradujo y condensó: JORGE FONT