El culto a María Lionza: Del pluralismo

Anuncio

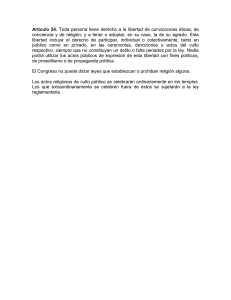

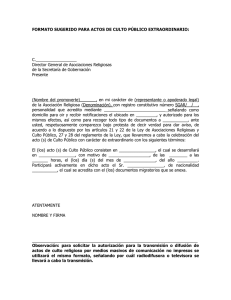

ANTROPOLOGICA 96, 2001-2002: 13-30 El culto a María Lionza: Del pluralismo espiritista a la contestación 1 Anabel Fernández Daisy Barreto Preámbulo La expansión del culto a María Lionza2 por todo el territorio nacional ha sido un hecho reseñado con notable frecuencia por los principales autores dedicados a este fenómeno. Algunos estudiosos, entre los que se cuentan Yolanda Salas (1996; 1998) y Francisco Ferrándiz (1995; 1996; 1999a; 1999b), han desarrollado novedosos análisis acerca de la consolidación del culto como un terreno fértil para el despliegue de la memoria colectiva y la interpretación de las coyunturas sociopolíticas que experimenta la Venezuela contemporánea. Aun por encima de los avatares de su historia, la devoción en torno a María Lionza ha venido ganando con los años una inusitada vitalidad, conquistando adeptos de la más diversa extracción social: por ello, no sorprende que algunos piaches o curanderos de la etnia wayuu hayan integrado a sus prácticas rituales y terapéuticas a la Reina y otros prestigiosos espíritus como el indio Guaicaipuro y José Gregorio Hernández (cf. Perrin, 1990). 1 Versión ampliada y corregida de la ponencia presentada bajo el título “El culto a María Lionza: de la tradición popular a la palestra pública” en la L Convención Anual de AsoVac, celebrada en la Universidad Simón Bolívar, del 19-24 de noviembre de 2000. 2 La figura de María Lionza posee en el imaginario colectivo múltiples representaciones: es concebida, en efecto, como princesa indígena o mestiza, como poderosa hacendada española o incluso es asimilada con la Virgen de Coromoto, Patrona de Venezuela. Pese a las diferencias relativas a su procedencia étnica todas esas versiones parecen coincidir, no obstante, en que se trata de una mujer de belleza impactante, celosa protectora de la naturaleza. Además de la “Reina” -como la llaman los fieles- el panteón del culto abarca numerosas cortes, vale decir, agrupaciones de espíritus con arreglo a su afinidad étnica, histórica, profesional o de otra índole. Entre las cortes más generalizadas destacan la india, la libertadora, la negra, la médica, la chamarrera y la celestial. Este culto tan heterodoxo tuvo su origen en el estado Yaracuy, en la región centro-occidental del país. Con el despliegue de la prometedora industria petrolera durante los años 40, la devoción “migraría” a otras regiones, encontrando en las urbes un excelente espacio para su reproducción y reajuste. En términos generales, el culto comprende una intensa actividad ritual -en el seno de la cual la posesión de espíritus adquiere, sin duda, una importancia medular- cuyo sentido y fines son muy diversos: la solución de problemas económicos, familiares y amorosos posee gran vigencia; si bien en los últimos años ha tendido a predominar la dimensión terapéutica. 13 Dentro de este proceso expansivo del culto, los centros3 han venido adquiriendo una mayor especificidad en cuanto a las formas de concebir y practicar el espiritismo marialioncero -vale decir, la creencia en espíritus o seres desencarnados con quienes se puede establecer comunicación mediante el ritual de trance o posesión-. Aun cuando persisten varios elementos que le otorgan cierta unidad y coherencia al culto -como, por ejemplo, la incontestable ascendencia de María Lionza4 o la primacía de algunas cortes de espíritus como la india-, parece innegable que las creencias y prácticas rituales han sido objeto de transformaciones y reajustes en el seno de los centros que actualmente operan. De hecho, las escisiones y fracturas que se erigen entre los incontables grupos de creyentes no han permitido la maduración de una dirigencia que represente, aunque sea de manera parcial, a los seguidores y practicantes del espiritismo. En el marco del presente artículo intentaremos analizar la interacción que establecen entre sí las diversas organizaciones de culto y, también, las formas en que los adeptos interpretan y confrontan el contexto sociopolítico actual. Las reflexiones que aquí desarrollamos tienen como sustrato fundamental nuestra investigación de campo en la Montaña de Sorte que, tratándose del principal y más antiguo sitio de peregrinación a nivel nacional, permite una aproximación sustantiva a las diversas modalidades de espiritismo que realizan las organizaciones de culto; especialmente durante celebraciones de particular significación para los adeptos como el 12 de Octubre, “Día de la Raza”5. En este sentido, el trabajo de campo en Sorte tuvo como período central de análisis el mes de octubre de 1998 y 1999. El hecho de haber concentrado nuestro estudio en estos dos años, lejos de representar una selección fortuita, respondió a los propios acontecimientos que experimentaba el país. Recuérdese que en 1998 Venezuela se encontraba a las puertas de un proceso electoral que rompía hasta cierto punto con el liderazgo político de los partidos que, a lo largo de cuatro décadas, habían monopolizado la jefatura del Estado: Acción Democrática y Copei. La desafiante postulación del comandante Hugo Rafael Chávez Frías -líder más representativo de la intentona golpista realizada el 4 de febrero de 1992 contra el gobierno de 3 Término con el que se designan las organizaciones formadas por los adeptos. Los centros suelen funcionar en viviendas particulares -generalmente las pertenecientes a los fundadores y líderes- donde son recibidos adeptos y pacientes con las más variadas afecciones. 4 Es pertinente aclarar que, de acuerdo con las tendencias actuales, María Lionza posee cada vez menos vigencia en las prácticas rituales: La Reina se sitúa, más bien, en una especie de periferia espiritual. No obstante, esta figura continúa siendo una referencia indispensable que permite a los adeptos definir el tipo de espiritismo que realizan, otorgándole, además, un carácter autóctono. 5 La figuración de esta fecha como una de las más trascendentes dentro del calendario ritual marialioncero se debe, en gran parte, a la importancia que le otorgó la reconocida sacerdotisa Beatriz Veit-Tané, quien realizó notables esfuerzos para instituirla como celebración especial del culto durante los años 60. 14 Carlos Andrés Pérez- a la presidencia proponía ambiciosas transformaciones en el panorama político, económico, social y cultural. Con alrededor de un 60% de escrutinios a favor, Chávez ocupa la primera magistratura en 1999. Ese mismo año se creó la Asamblea Nacional Constituyente -en sustitución del extinto Congreso de la República- con el objeto de redactar una nueva Carta Magna. Tras intensas discusiones entre las diversas toldas políticas, la Asamblea diseñó una propuesta de Constitución -aprobada en referéndum popular en diciembre del 99- que, entre otras innovaciones, reconocía los derechos colectivos de los pueblos indígenas y redefinía la democracia como sistema político fundamentado más en la participación que en la representatividad. Éstas y otras reformas, que desataron álgidas polémicas en todos los sectores sociales, marcaron en buena medida la apertura de un proceso de transición amparado bajo la carismática consigna de «refundar la República». A ello se suma, además, el renacimiento exacerbado del nacionalismo en su vertiente bolivariana, expresado básicamente en la exaltación de los héroes y símbolos patrios, así como en la reivindicación de la gesta independentista como etapa más significativa de nuestra historia. Ahora bien, el culto a María Lionza posee ínsita una notable vocación nacionalista cuya manifestación más inmediata puede encontrarse en la prestigiosa corte libertadora, conformada por célebres personajes como Bolívar y el Negro Primero. De igual forma, numerosos emblemas propios de la ideología oficial, entre los que se cuentan el himno, la bandera y el escudo, forman parte de la dinámica ritual (para ampliar estos aspectos cf. Ferrándiz, 1992). En este orden, nuestro interés fundamental consiste en analizar no sólo la interacción entre los diversos centros de culto que acuden masivamente a Sorte durante el 12 de octubre sino, también, los posibles impactos y repercusiones que el nuevo escenario sociopolítico haya podido generar entre los practicantes del espiritismo marialioncero: ¿hasta qué punto el nacionalismo del culto es un simple reflejo del nacionalismo de Estado? Sorte y el pluralismo espiritista El Monumento Natural “Cerro María Lionza” -mejor conocido como Sorte, ubicado en el Municipio Bruzual del estado Yaracuy- alberga en ocasiones de trascendencia ritual una cantidad importante de adeptos provenientes de todas las regiones del país. Dentro del calendario festivo marialioncero -cuyas conmemoraciones abarcan desde las fechas propiamente religiosas como la Semana Santa, hasta aquellas de carácter histórico como el 5 de julio- el 12 de octubre despunta por su contundente valor simbólico: el «encuentro» de tres razas, principio oficial del mestizaje y, de acuerdo con algunos fieles, el cumpleaños de la propia María Lionza. Siempre que las obligaciones laborales lo permitan, los adeptos -en su mayoría organizados en grupos denominados caravanas- se trasladan a Sorte 15 en días previos al 12 de octubre para establecer sus campamentos. Aunque no se dispone de cifras exactas al respecto, para la década de los ochenta y principios de los noventa se estimaba que unas 100.000 personas o más asistían a la montaña durante tal celebración (Ferrándiz, 1999b: 11). No obstante, en los últimos años parece existir un notable descenso en el número de visitantes; lo que podría explicarse, entre otras razones, por la “colonización” de nuevos espacios para la realización de prácticas rituales -sobre todo en las periferias de los centros urbanos- y, también, por el aumento significativo de los costos relativos al transporte y manutención de las caravanas en la montaña de Sorte. De cualquier forma, quienes optan por celebrar el 12 de octubre en el “Cerro María Lionza” pueden asentarse en la parte más baja y pública de Sorte o Quibayo -sitios de mayor concurrencia- o, de preferir mayor privacidad, pueden internarse en lo profundo de la serranía o instalarse en sectores menos visitados como El Loro. Utilizando cuerdas, plásticos, sábanas, alfombras y tiendas de campaña, las caravanas delimitan sus «territorios» de trabajo: comienzan, pues, a distinguirse de los restantes grupos de culto, casi siempre vistos como potencialmente rivales. Este aspecto amerita ser examinado detenidamente, puesto que revela un conjunto de elementos fundamentales para comprender las diferencias que exhiben las caravanas en términos de su extracción social, sus modalidades de práctica ritual e incluso la competitividad que tales grupos de culto entablan entre sí. Esa marcada necesidad de individualización es aun más evidente en el uso de vestimentas emblemáticas, muy extendido durante los últimos años. En estos casos puede tratarse de franelas estampadas con el logotipo de los centros, uniformes de satén en colores muy vivos o, incluso, trajes que representan la devoción a un espíritu específico -por ejemplo, una de las caravanas asentadas en Quibayo estaba constituida en su mayor parte por mujeres que vestían como la Negra Francisca Duarte, nombre del centro al que pertenecían-. Tampoco es extraño que los adeptos erijan grandes pancartas y carteles que sirven para identificar a su organización o bien para homenajear a un miembro destacado de su caravana, generalmente el líder o dirigente. Reviste especial importancia la edificación de los altares que, independientemente de sus dimensiones, son cuidadosamente adornados: imágenes, estampas, velas, flores, botellas de licor, tabaco, frutas y ofrendas diversas suelen ser los elementos más comunes. El tipo de figuras que componen estas estructuras constituyen valiosos indicadores de la modalidad de espiritismo practicada. En efecto, a pesar de que existen ciertas representaciones con un uso muy extendido -como la de María Lionza- y aun cuando las caravanas pueden mostrar elementos más o menos generalizados -imágenes católicas o indígenas-, no es difícil encontrar en los altares expresiones muy íntimas e individualizadas como, por ejemplo, litografías o fotos con los rostros de practicantes fallecidos del grupo que, aunque totalmente desconocidos para 16 los fieles de otras caravanas, son venerados hoy día por sus compañeros. Este conjunto de elementos deja entrever una marcada tendencia hacia la diferenciación del complejo María Lionza y, en suma, un fortalecimiento continuo de la singularidad y autonomía de las organizaciones cultuales. Lejos de ser un fenómeno reciente, la individualización del culto ya posee sus primeras referencias en las investigaciones desarrolladas por Jacqueline Clarac (1970) y Angelina Pollak-Eltz (1972). En ausencia de normativas rígidas y de mecanismos reguladores comúnmente compartidos, los centros se propagan rápidamente instaurando modalidades específicas de práctica. Dentro de este contexto, los dirigentes aparecen, por lo general, como los elegidos de los espíritus, llamados a establecer tales organizaciones bajo condiciones precisas. Aunque difícilmente se admiten las motivaciones de orden terrenal que subyacen a la formación de los centros, los líderes son quienes suelen definir los códigos fundantes: desde el nombre de la organización, pasando por las normas de ingreso y permanencia, hasta el tipo de jerarquías y los estilos de posesión (cf. Fernández, 2000). Así también, sus inclinaciones y preferencias determinan en buena medida la asimilación de concepciones y prácticas provenientes de otros sistemas religiosos tales como la Santería o la Umbanda, por sólo citar algunos (cf. Barreto, 1998; Clarac, 1970; Pollak-Eltz, 1994). De esta forma, aunque el culto exhiba en su conjunto un carácter flexible y «aglutinante» (Clarac, 1970) -vale decir, una extraordinaria capacidad para absorber, reelaborar y asimilar elementos de otras creencias-, los centros se presentan más bien como unidades que conservan un campo de saber y un régimen disciplinario particular que, amén de ajustarse a la iniciativa y experiencia de sus dirigentes, deben ser ratificados con todo rigor por sus integrantes. La implementación de sesiones para la supervisión y chequeo de los practicantes (especialmente los iniciados), la imposición de castigos y sanciones sobre aquellos miembros que omitan o transgredan las normas establecidas e incluso la realización de exámenes y pruebas periódicas para evaluar los conocimientos adquiridos por cada adepto, delatan los estrictos métodos de aprendizaje y permanencia allí instaurados (cf. Fernández, 2000: 244-262). En no pocos casos, la rigidez intrínseca de estas organizaciones deviene en fuertes discrepancias y rupturas a partir de las cuales nacerán nuevos centros (Fernández, 2000; Ferrándiz, 1999b). Ahora bien, dentro de esta significativa individualización del culto destacan dos grandes tendencias -en ningún caso plenamente homogéneascuyas concepciones acerca del espiritismo marialioncero son, hasta cierto punto, opuestas. Por un lado, aparecen los defensores de una versión autocalificada de «tradicional», según la cual el saber «esotérico» o espiritual es producto de largos años de entrega y preparación. Desde esa perspectiva los auténticos rituales de trance o posesión son aquellos que, si bien están cargados de un alto componente dramático, mantienen un carácter discreto y conservador, pues las materias o médium intentan recibir espíritus muy 17 evolucionados o con alta escala de luz: tales son los casos del Dr. José Gregorio Hernández, Simón Bolívar o María Lionza. Por otro lado, se encuentra una suerte de vanguardia espiritista conformada en su mayor parte por jóvenes, quienes explotan al máximo la espectacularidad del trance y prefieren incorporar en sus materias a espíritus de gran vigor e impulsividad como los malandros y los vikingos (cf. Ferrándiz, 1995; 1996; 1999a). Resulta útil citar, a propósito de las nuevas entidades que aparecen en el culto -y cuyo ejemplo más paradigmático queda representado en los malandros-, la descripción que ofrece Francisco Ferrándiz: De acuerdo con un buen número de fieles, y de acuerdo con la lógica espiritista, los malandros son los espíritus más bajos, más terrenales, de menor luz mística dentro de la jerarquía del panteón de María Lionza, al nivel de las ánimas del purgatorio. De este modo, se hallan tan solo al principio de una escala espiritista de poder, prestigio y cualidades curativas que culmina en la Reina María Lionza y en los santos católicos. Son por ello espíritus considerados todavía muy cercanos al pecado, a la tentación, a la traición, a la envidia y, en general, a todas las ‘debilidades morales’ de los mortales. (Ferrándiz, 1999a: 6). Como se desprende de lo anterior, la oposición entre las dos tendencias más notorias del culto se encuentra muy vinculada al tipo de entidades veneradas. En este sentido, el progresivo ensanchamiento del panteón de espíritus marialionceros -su plasticidad para aceptar personajes míticos, legendarios o totalmente imaginarios- constituye una referencia indispensable para comprender la forma en que los adeptos perciben e incluso critican el contexto social y político dentro del que se inscriben (cf. Barreto, 1994; 1995). Así, los controversiales espíritus africanos, malandros y vikingos experimentan, no por casualidad, un importante repunte durante los noventa en el seno de las llamadas «culturas urbanas juveniles de violencia» (Ferrándiz, 1999b: 17). De forma similar, otras entidades raras y con menor proyección, los guerrilleros, aparecen por esa misma década en tanto genuinos representantes de unos ideales transformadores (cf. Salas, 1998). El surgimiento y consolidación de esta peculiar clase de espíritus, cuya naturaleza es eminentemente rebelde y contestataria, guarda estrecha relación con el agitado panorama social y político que ha caracterizado a la Venezuela de los últimos tiempos: el levantamiento popular producido el 27 de febrero de 1989 -tristemente recordado como el caracazo-, el frustrado golpe de Estado protagonizado por un grupo de militares el 4 de febrero de 1992 -liderado, entre otros, por el actual Presidente de la República- y el aumento vertiginoso de la violencia, constituyen sucesos determinantes para el afianzamiento de tales entidades (cf. Ferrándiz, 1996; 1999a; Salas, 1996; 1998). En términos de la investigadora Yolanda Salas: 18 Un seguimiento de la evolución de los espíritus imperantes tanto en el culto a María Lionza como en las ramificaciones del mismo que pretenden diferenciarse, marca pautas significativas para comprender cómo el entorno está asumiendo el proceso político del país, y hasta cierto punto ofrece indicios de ciertas respuestas populares en gestación. En otras palabras, allí se evidencia qué tipo de mecanismos de adaptación, subversión o rebelión se están desarrollando. (1998: 277). Si bien no se han producido, hasta el momento, debates públicos entre practicantes conservadores y vanguardistas, la confrontación parece encontrar su forma más acabada en el propio trance. Tal como ha sido analizado in extenso por Ferrándiz (1995; 1996; 1999a; 1999b), las actitudes de censura y descalificación que se observan por doquier en Sorte y otros parajes naturales tienen como punto de partida -además del tipo de espíritus recibidos por las materias- las características intrínsecas de la posesión. Así, por ejemplo, un elemento muy extendido entre las nuevas generaciones de adeptos -que, por cierto, ha despertado fuertes polémicas al interior del cultoes la capacidad del médium para infligirse heridas corporales -perforaciones y cortes- durante el trance. Para los sectores tradicionales esta modalidad es signo inequívoco de un escaso desarrollo espiritual, delatado en la incorporación de entidades con baja escala de luz -tales como los espíritus malandros- que, a su juicio, están desprovistas de toda eficacia terapéutica (cf. Fernández, 2000). En el caso específico de Sorte, la preeminencia del trance o posesión resulta evidente: las múltiples materias de las caravanas que allí se concentran -trabajando en forma simultánea pero desigual-, intentan imprimirle mayor intensidad y realismo a la posesión tal y como ésta es concebida por cada grupo de culto, al tiempo que sus seguidores recriminan a los médium rivales el fingimiento del trance. Bajo este ambiente cargado de competitividad y censura subyace una discusión -más profunda y problemática- relativa a la existencia de un auténtico espiritismo: cada centro intenta demostrar su apego estricto al verdadero culto de María Lionza. Por un lado, los fieles más veteranos reivindican el carácter prístino de las prácticas rituales y los saberes propios. Las nuevas generaciones afirman, por su parte, que la Reina María Lionza autorizó hace ya algunos años la presencia de espíritus malandros y, en consecuencia, ello le otorga legitimidad a sus concepciones y prácticas (cf. Ferrándiz, 1999a: 6). El denominado baile en candela -celebración cumbre del 12 de octubre, especialmente publicitada en Quibayo, donde las materias posesas deben caminar sobre brasas ardientes- reúne en una especie de contienda a los médium de ambas tendencias. En este ritual, suerte de espectáculo colectivo, nunca faltan las materias «quemadas» ni tampoco las acusaciones de «brujería», «falta de pureza», «actuar por pura competencia» y «pérdida de la 19 tradición», tal como lo constatamos durante nuestro trabajo de campo. Es importante señalar que los organizadores de este evento -quienes afirman categóricamente que no se trata de un desafío entre centros sino de un homenaje a la corte indígena- forman parte de la Asociación para el Rescate y el Respeto al Culto de María Lionza, que bien podría definirse como la versión más ortodoxa de los sectores tradicionales. Esta Asociación viene adelantando desde 1993 una labor proselitista que intenta normativizar las creencias y prácticas de culto. Su alianza estratégica con algunos entes de control y vigilancia del Estado (Inparques, Guardia Nacional, Fundación Yaracuyana de Turismo) le ha dado impulso a su gestión que contempla, entre otras reformas, la no integración de menores de edad a las prácticas rituales y la imposición de un examen obligatorio para materias, cuya aprobación por parte de un jurado quedaría plasmada en un certificado que acreditaría el ejercicio «legal» del espiritismo. Esta iniciativa, respaldada en muchos de sus preceptos por el «Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso del Monumento Nacional Cerro María Lionza» (Gaceta Oficial N° 4525, 28 de enero de 1993), muestra especial rechazo por los nuevos adeptos y sus peculiares modalidades de práctica. Resulta útil señalar que los proyectos de signo normativo y regulador no constituyen en sí mismos una novedad dentro de la historia del culto. Ya desde la década de los sesenta la renombrada médium Beatriz Veit-Tané adelantó diversas acciones que pretendían unificar la heterogénea matriz de concepciones y prácticas rituales. El influjo de esta prestigiosa sacerdotisa fue decisivo para la declaración de Sorte como Monumento Natural bajo el gobierno de Rómulo Betancourt en 1960. No obstante, el mayor esfuerzo de Veit-Tané por delimitar los códigos fundamentales del espiritismo puede encontrarse en su libro María Lionza y yo (1975), que exhibe cierta influencia de la doctrina de Allan Kardec. En especial, nos interesa destacar la percepción que en aquel entonces sostenía la autora respecto de los practicantes que se congregaban en la montaña: Deseo hablarles de los que van a Sorte, para especular con la creencia... Hay hermanos inescrupulosos que hacen derroche de abusos. Pueden encontrar en Sorte grupos de hermanos practicando un espiritismo que impresiona. Ponen a los médiums a hacer como animales, tomar grandes cantidades de licor, logran manifestaciones no propias para el espíritu. Ridiculizando el lenguaje indígena. Hablan en alta voz, actúan en toda forma menos con bondad, juegan, cantan canciones impropias para el lugar y así descargan muchos sus pasiones... Todas estas cosas me llenan de angustia y de disgusto, porque está bien que actúen como quieran, pero deben tener ese sitio como un lugar de meditación, de comunión con nosotros mismos, limpio por fuera y por dentro. Es un ruego que les hago 20 a todos los que allí actúan, en amor y ley, que traten de hacer de este sitio un Santuario, como hay millares en el mundo entero (Veit-Tané, 1975: 41-42). A despecho de sus preocupaciones y «disgustos», Veit-Tané no logró eliminar todas aquellas manifestaciones que, según lo expuesto, resultaban incompatibles con el espiritismo que promulgaba. Al parecer, su idea de consolidar un auténtico santuario -mucho más refinado y discreto- no encontró una aceptación plena por parte de la gran mayoría de los adeptos. Antes, como ahora, la individualización de la creencia en los numerosos centros de culto hacía frente silencioso pero infranqueable a todo proyecto reformista que tuviera por objeto abolir la multiplicidad y autonomía que caracterizan, de manera englobante, a la devoción en torno a María Lionza. Los signos de la contestación Además del rechazo histórico a la ortodoxia, los adeptos también ejercen una actitud de cuestionamiento y oposición respecto de la situación social, política y económica que experimentan. Tal como lo señalamos en una investigación previa (Barreto, 1998: 289-292) la resistencia en el culto -lejos de ser directa y frontal- se expresa de manera oblicua cuando menos en tres sentidos: primero, a través de la apropiación de emblemas, liturgias y personajes procedentes de la ideología nacional (como, por ejemplo, Bolívar y el Himno); segundo, mediante la reivindicación de algunas figuras «olvidadas» por la historiografía oficial (como los negros) y la integración de antihéroes (como los malandros y los vikingos); y, tercero, introduciendo en las ceremonias rituales toda clase de manifestaciones de angustia, desencanto y crítica sobre los problemas más trascendentales que sufre el país (el desempleo, la violencia y la pobreza extrema, entre otros). De acuerdo con esta caracterización, el culto exhibe un sorprendente potencial contestatario. Según la propuesta desarrollada por George Balandier el término contestación remite a las nociones de reivindicación, rechazo, replanteamiento e incluso protesta -siempre latentes en toda organización social- sin que alguna de estas posibilidades suponga, a diferencia de las tentativas revolucionarias, el establecimiento de un proyecto colectivo definido ni la ruptura total respecto del orden instaurado (Balandier, 1975: 225-226). Esta peculiar modalidad de oposición y rechazo, que hemos denominado resistencia oblicua, se expresa con distintas texturas en Sorte, alma mater del culto a María Lionza. A lo largo de nuestras visitas a la montaña pudimos percatarnos de que buena parte de las caravanas que asisten a este Monumento Natural transgreden o simplemente omiten muchas de las reglas formalmente impuestas por algunos organismos oficiales (especialmente Inparques). Prohibiciones tales como no encender hogueras e incluso velas, no usar substancias tóxicas 21 ni detonantes o no acampar en sitios de díficil acceso para los cuerpos de seguridad -fundamentalmente la Guardia Nacional-, no son acatadas por los adeptos. En efecto, el uso de substancias «prohibidas» no ha disminuido en lo absoluto y los fieles siguen internándose en lo más profundo de la montaña. Ni hablar de las limitaciones referidas al uso de velas que, sin duda, constituyen un elemento ritual de primer orden, en cierta forma insustituible. Otro de los estatutos creados por la Asociación de Rescate y el Respeto al Culto de María Lionza, vale decir, evitar la participación de menores de edad en los rituales, tampoco ha calado entre los fieles: especialmente durante las celebraciones del 12 de octubre en 1999, la montaña parecía estar dominada por practicantes muy jóvenes, en su mayoría de sexo masculino. A pesar de los repetidos fracasos, en la alcabala que da acceso a Quibayo continúan repartiéndose algunos trípticos informativos que recogen las prescripciones mencionadas junto con otras del mismo tenor. Pero, más allá de las tácticas que los fieles emplean con toda astucia para evadir las presiones ejercidas por diversos entes de control, merece especial atención -a efectos de comprender las formas sutíles en que se expresa la contestación- la intensa dinámica ritual que se despliega en la imponente montaña durante las festividades del 12 de Octubre. Dentro del juego de pugnas y oposiciones que sostienen entre sí los centros y sus caravanas, Sorte, Quibayo y Loro -los tres sectores estudiados sistemáticamentemostraban, en lo que respecta a los grupos más conservadores, una tendencia general hacia cortes de larga data en el culto: la india, la negra y la chamarrera6; todas ellas constituidas por figuras vinculadas con el devenir histórico del país y que, al menos en el caso de las dos primeras, constituyen evidentes símbolos de lucha. No obstante, también estaban prsentes -aunque menos notorios- los vikingos, los malandros y los africanos 7 en tanto entidades emblemáticas de la vanguardia espiritista que recuerdan con toda nitidez el problema de la violencia, la exclusión y, también, la posibilidad del cambio social. El hecho de que prevalezcan ciertos espíritus dentro del dilatado panteón marialioncero -quienes interactúan con sus fieles y dirigen los rituales curativos e iniciáticos que generalmente se realizan en la montaña- ofrece inestimables indicios de cómo los adeptos asumen e interpretan las coyunturas actuales. Recordemos que los espíritus están provistos de una historia que determina en buena medida su forma de percibir y vincularse 6 La denominada “Corte Chamarrera” se encuentra constituida por los espíritus de distinguidos curanderos tradicionales. Una de las entidades más antiguas y prestigiosas de esta corte es Don Jacinto de la Cruz. 7 Vale la pena aclarar que la “Corte Africana” es de más reciente introducción en el culto que la “Corte Negra”, y se distingue de esta última en virtud de que los espíritus que la componen no son figuras histórico-legendarias -como el Negro Primero-, sino que proceden de otros sistemas religiosos “importados” como la Santería. No obstante, es dificil encontrar distinciones rígidas por parte de los adeptos entre las entidades que integran una y otra corte. 22 con el presente, respecto del cual suelen fijar posiciones. Las entidades no son, por consiguiente, figuras apolíticas que circunscriben sus acciones sobre lo terrenal al ámbito estrictamente terapéutico. Como se desprende de diversas investigaciones, los espíritus están muy atentos a los procesos que atraviesa el país y generalmente se pronuncian en contra de ciertas condiciones de índole política, social o económica (cf. Ferrándiz, 1992; Salas, 1987, 1998; Pollak-Eltz, 1972). Así, por ejemplo, durante el trabajo de campo que desarrolláramos en el centro «Hermandad Espiritual Sagrado Corazón de Jesús», ubicado en el estado Miranda, el chamarrero Don Jacinto de la Cruz expresaba su total reprobación respecto del intento de golpe de estado ocurrido el 4 de febrero de 1992 indicando que «las luchas se hacen con velas, no con armas». Yolanda Salas ha encontrado fenómenos de esta misma naturaleza en otras organizaciones de culto (cf. 1987: 51-57; 1998: 274). Aun cuando los espíritus no manifiesten explícitamente sus reproches y desacuerdos sobre las realidades más crudas y terrenales que viven los adeptos, el sólo hecho de relatar su propia versión de la historia ha permitido consolidar una memoria colectiva que interpreta el pasado más allá de los límites impuestos por la ideología nacionalista y la historiografía erudita, sin desecharlas. Tal como lo ha señalado Ferrándiz (1992), la coincidencia festiva entre el culto y el calendario oficial (piénsese en días tales como el 24 de junio, el 5 de julio, el 17 de diciembre o el propio 12 de octubre) no supone una apropiación mecánica de fechas emblemáticas para la nación. Muy por el contrario, implica un proceso de reelaboración donde participan activamente concepciones y saberes históricos sometidos, en el sentido propuesto por Michel Foucault (1977: 125-137). Estas reelaboraciones, denominadas por Ferrándiz «subalternas» o «no-hegemónicas», encuentran en la poderosa serranía de Sorte un «espacio alternativo» para expresarse. Tal como lo sugiere Yolanda Salas: Las fechas nacionales dentro del culto son ocasión propicia para la realización de peregrinaciones y rituales especiales... Esta forma de historiar se presenta como terreno fértil para la comprensión de la memoria colectiva. Allí el imaginario popular revela sus aspiraciones, expectativas y frustraciones, sus nociones y valores, a la vez que organiza mediante una racionalidad y lógica propias, su particular forma de percibir un proceso histórico y su inserción en él (1998: 275). Visto este fenómeno a la luz del panorama sociopolítico de la Venezuela contemporánea, resulta interesante notar que el discurso nacionalista, tan en boga durante los últimos años, no ha calado de manera decisiva entre los practicantes. Aunque Bolívar conserva una alta cuota de prestigio dentro del culto y a pesar del potente resurgimiento oficial de la ideología nacionalista en su versión más fanática -al estilo pérezjimenista-, no son los miembros de la 23 corte libertadora quienes protagonizan las celebraciones rituales en la montaña. En cierta forma Bolívar y los emblemas patrios están confinados a la pasividad de los altares. Contrario a lo que en principio podría esperarse, durante el 12 de Octubre de 1998 y 1999, Sorte fue escenario de la revitalización y el florecimiento de las líneas de espíritus tradicionales -indios, negros- junto con otras de más reciente aparición -vikingos, malandros, africanos-. Esta preeminencia de figuras que, dentro del imaginario colectivo, están indefectiblemente vinculadas a la resistencia, la lucha, la exclusión y, en definitiva, la oposición al orden instaurado, es particularmente reveladora de la forma en que los adeptos reaccionan ante la situación del país y, como ya lo adelantaba Salas (1998), expresan respuestas populares en germen. Sobre la base de estas observaciones es posible afirmar que el culto a María Lionza no constituye una suerte de «espejo mágico» del Estado o una «religión» de la patria, tal como lo propone Michael Taussig (1992: 489-496). Para este antropólogo las producciones ideológicas vigentes en el culto deben entenderse como «traducciones» o reflejos del nacionalismo estatal. Se trata, en todo caso, de un cambio de «contexto» y «fines»: el Estado se sirve de estas representaciones para obtener una especie de legitimidad sagrada, al tiempo que el culto aprovecha la «magia» oficial para otorgarle mayor poder a sus rituales. En términos del autor: En este juego del Libertador con la reina, creo que vemos el juego del traducido en la traducción, de la voz del Estado dentro de la voz del pueblo. También vemos la mitología, el rito y la magia dentro de la voz racional del Estado (1992: 494). Más adelante Taussig concluye: Lo importante es que el Estado moderno encuentra en este primitivismo un sostenimiento estratégico para reproducir su imagen racionalista, y así su legitimidad. Por eso sería un gran error pensar que el culto a María Lionza y todo lo que le acompaña es un fenómeno extraño, obra de unos locos aislados de la sociedad, o que es una tradición que sigue los pasos de una religión antigua de los indígenas que vivían antes de la conquista española. Al contrario, viene de las necesidades culturales del Estado, sobre todo de la necesidad de crear el aura de poder legítimo e irrefutable (1992: 514). De acuerdo con las exposiciones precedentes, la interacción Estado-culto estaría caracterizada por la dependencia y subordinación del segundo en relación con el primero. Desde nuestra perspectiva, esta propuesta soslaya los procesos de reelaboración y adaptación de la ideología nacionalista en el culto: no sólo hay un cambio de contexto y fines sino también de sentido, habida cuenta de que los espíritus pueden manifestar -como de hecho lo 24 hacen- sus críticas y divergencias frente a la realidad del país. Además, la contraposición entre un Estado paradigmáticamente «racional» frente a un culto estrictamente «primitivo» es portadora de un etnocentrismo inaceptable a la luz de la antropología crítica. Por otra parte, Taussig tampoco parece tomar en cuenta otra serie de fenómenos cuya importancia es indiscutible cuando se trata de analizar las implicaciones entre el culto y el Estado. Así, la incorporación de antihéroes como los vikingos y los malandros, la persistente omisión de las normas impuestas en Sorte o la persecución de la que han sido objeto los adeptos -cuyo ejemplo más emblemático podría ser la «Operación Diablo» emprendida por los cuerpos de seguridad del Estado durante 1974 en contra de los «brujos» activos en el área metropolitana-, remiten directamente a las ideas de oposición y búsqueda de autonomía (cf. Barreto, 1995; Ferrándiz, 1999b; García Gavidia, 1996; Ramírez, 1990). No obstante lo anterior, es necesario puntualizar que cuando destacamos la presencia de múltiples tensiones y contradicciones no pretendemos caracterizar al culto como un instrumento de lucha política explítica con matices revolucionarios. De hecho, el mismo fraccionamiento entre los centros impide la consolidación de proyectos y estrategias de confrontación uniformes y frontales. Tampoco se tiene evidencia de que algunos adeptos -previa declaración pública de su adherencia al culto- ocupen cargos políticos de cierta jerarquía; como sí ha ocurrido entre los umbandistas brasileños que, tras haber sido elegidos prefectos e incluso diputados, han obtenido reformas tales como la asignación de jubilaciones para sus sacerdotes (cf. Pi Hugarte, 1991: 16, 46-49). En todo caso, nos interesa subrayar que el carácter disperso y plural del culto, así como su notable dinamismo interno, han sido aspectos fundamentales para garantizar su permanencia en el tiempo y su expansión geográfica, inclusive más allá de las fronteras nacionales. Al menos desde principios del siglo XX, la existencia de este fenómeno religioso ha estado profundamente vinculada con los procesos históricos del país: solo en el marco de tal vinculación puede aprehenderse el sentido de los continuos reajustes y transformaciones de los que ha sido objeto. Aun cuando la oposición y el cuestionamiento político se encuentren todavía muy constreñidos a los espacios rituales y al habla sagrada de los espíritus, los fieles están siempre forzados a contrarrestar las presiones del Estado y otros gremios oficiales -como la Iglesia o los médicos- mediante estrategias discretas: el escaso número de centros inscritos en la Dirección de Cultos o la colonización de nuevos espacios rituales en la periferia urbana, como las adyacencias del embalse La Mariposa, son ejemplos significativos. De esta forma, el hecho de que los fieles prefieran trabajar sin «licencia» y establezcan lugares alternativos de práctica -subsidiarios con respecto a Sorte- sugieren una rápida respuesta ante todo tipo de coacciones y, así también, una permanente reivindicación de su autonomía. 25 Por todo ello, los centros de culto a María Lionza se han venido constituyendo, dentro de la relativa clandestinidad de su ejercicio y la tenaz resistencia a la ortodoxia, en formaciones que instauran un orden y disciplina propios más allá de los ámbitos de acción del Estado. En una perspectiva macro, el culto aparece como una especie de poder disperso, multiplicado en diversidad de organizaciones e imposible de totalizar y unificar: de allí deriva, precisamente, la eficacia de su permanencia y consolidación a lo largo de varias décadas (cf. Fernández, 2000). El 12 de octubre en Sorte no hace más que revelar de un solo golpe la vigencia de esa diversidad y, sobre todo, su valor estratégico para contrarrestar toda clase de iniciativa -bien sea interna o externa al culto- con pretensiones homogeneizadoras8. Consideraciones finales De acuerdo con el conjunto de proposiciones expuestas el culto a María Lionza constituye, más allá de las variantes y diferencias observadas, un espacio siempre abierto para la reflexión, la crítica y el cuestionamiento de las coyunturas actuales: ha devenido en una especie de poder alternativo que mantiene relaciones de tensión y oposición discreta frente al Estado y otros entes oficiales (Fernández, 2000; Foucault, 1977). Muy a pesar de los intereses de ortodoxia y centralización que en diferentes épocas han surgido entre algunos sectores de creyentes, el espiritismo continúa expresándose en plural dada su flexibilidad para interpretar procesos de formidable vigencia. Así, entre conservadores y vanguardistas el culto habla en su propio lenguaje -el de la posesión- de la necesidad de arraigo e identificación y, también, de la no menos imperiosa búsqueda de una transformación estructural en el seno de la sociedad venezolana. El 12 de octubre, en tanto celebración de primer orden en el más importante centro de peregrinación a nivel nacional -la Montaña de Sorte-, ofrece una visión panorámica -difícilmente posible en otros contextos- del fértil espiritismo marialioncero, sus fisiones internas y las múltiples lecturas e interpretaciones que los fieles hacen respecto de los procesos que experimenta hoy día el país. Aun cuando la contestación en el culto mantenga un carácter tímido y reservado -quizás por razones de mera supervivencia ante posibles represalias-, en el marco de su ejercicio continuo la brecha entre los sectores conservadores y vanguardiastas no parece ser tan amplia ni insalvable. 8 Por cierto, tal dispersión de focos de resistencia no es nada nueva en la historia venezolana. Los pueblos indígenas de estas latitudes, especialmente los caribes, preservaron su autonomía durante casi tres siglos, al tiempo que las formaciones imperiales andinas y mesoamericanas cayeron fulminadas justamente en virtud de su marcada tendencia al centralismo y la verticalidad (Arvelo-Jiménez, 2001: 4-9; Mosonyi, 2001: 12-13). Incluso las comunidades indígenas de hoy han logrado retener un grado importante de autonomía frente a la autoridad central; lo que tiene mucho que ver con las conquistas obtenidas en el articulado de la nueva Constitución. 26 Antes que asumir, de forma automática y hasta ingenua, los vaivenes ideológicos instaurados por los regímenes de turno, el culto mantiene una distancia prudencial anclada en los sucesos que experimentan cotidianamente sus adeptos. En general, parece que no pudiera ser de otra manera: por encima de su condición de fieles, los practicantes del culto son miembros de una sociedad que, bajo circunstacias históricas precisas, ha estado profundamente marcada por crisis de todo orden. La realidad cruda del día a día se impone a la grandilocuencia del nacionalismo oficial en cualquiera de sus expresiones. Todo ello plantea el reto nada sencillo de pensar la devoción en a torno María Lionza más allá de su exuberancia ritual, amén de confirmar que -de acuerdo con una tradición ya muy inveterada- es en la pluralidad de concepciones y prácticas donde reside la fuerza misma del culto. Resumen La formidable expansión de los centros de culto a María Lionza por toda Venezuela, cada cual con su propia interpretación de las creencias y prácticas rituales, ha sido un aspecto reseñado con persistencia por diversos estudiosos de este fenómeno. Tales centros operan, por lo general, de forma semiclandestina, conservando una autonomía relativa y manteniendo escasos o ningún vínculo con otras organizaciones análogas. Por tanto, es en la Montaña de Sorte, principal sitio de peregrinación a nivel nacional, donde puede captarse la riqueza del espiritismo practicado por los múltiples centros que asisten a esta imponente serranía. Nuestra experiencia de campo en Sorte durante 1998 y 1999 en ocasión del 12 de octubre -celebración de gran trascendencia en el culto que reúne en la montaña a numerosos centros provenientes de todas las regiones del país-, evidenció una contraposición entre los sectores que se autodefinen como tradicionales y aquellos que podemos denominar de vanguardia. Partiendo de esta contraposición se analizará, por un lado, la tenaz resistencia del culto frente a toda tentativa de ortodoxia y, por el otro, el cuestionamiento y la oposición discreta que mantienen los adeptos ante las coyunturas que atraviesa el país y las presiones ejercidas por algunos organismos estatales. Abstract The formidable expansion of María Lionza’s cult centers through the whole Venezuelan territory, each of them with its own interpretation of beliefs and ritual practices, has been an aspect persistently reported by several scholars studying this phenomenon. Such centers operate generally in a semiclandestine way, conserving a relative autonomy and maintaining only a few or no links with other similar organizations. Therefore, it is in the Sorte Mountains, their chief national place of pilgrimage, where the riches of the 27 spiritism practiced by the great many centers frequenting this imposing mountain ridge may be contemplated. Our field experience in Sorte during 1998 and 1999, on occasion of the 12th of October -highly transcendental celebration within the cult that gathers together in the mountain numerous centers coming from every region of the country-, made evident a confrontation between the factions which define themselves as traditionalist vis-à-vis those able to be called avant-garde. Out of this confrontation, on the one hand, the cult’s stubborn resistance -facing any tentative of orthodoxy- will be analized; on the other side, the challenging but discreet opposition sustained by the initiated towards certain contingences affecting the country, including the pressures originating from some official institutions. Bibliografía Arvelo-Jiménez, Nelly 2001 Movimientos etnopolíticos contemporáneos y sus raíces organizacionales en el sistema de interdependencia regional del Orinoco. En: «Série Antropología», N0 309. Brasília: Departamento de Antropologia, Universidade de Brasília. Balandier, Georges 1975 Antropológicas. Barcelona: Ediciones Península. Barreto, Daisy 1994 Plasticité et résistance. Le mythe et le culte de María Lionza au Venezuela. Gradhiva. Revue d’Histoire et d’Archives de l’Anthropologie 15: 81-88. 1995 El mito y culto a María Lionza: Identidad y resistencia popular. En: «Historias de identidad urbana». Emanuele Amodio y Teresa Ontiveros (editores), pp. 61-72. Caracas: Fondo Editorial Tropykos, Ediciones de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad Central de Venezuela. 1998 María Lionza. Genealogía de un mito. Tesis Doctoral. Caracas: Universidad Central de Venezuela. Clarac de Briceño, Jacqueline 1970 El culto a María Lionza. En: América Indígena XXX (2): 359-374. Fernández, Anabel 2000 El culto a María Lionza: la eficacia simbólica del poder. Tesis de Grado. Caracas: Escuela de Antropología, Universidad Central de Venezuela. Ferrándiz, Francisco 1992 Dimensions of nationalism in a Venezuelan possession cult: the crystallization of an oral tradition. Kroeber Anthropological Society 75-76: 28-47. 28 1995 Trance y delincuencia: el caso de los espíritus malandros en el culto a María Lionza. Berkeley: University of California, Departamento de Antropología (mimeo). 1996 Malandros, africanos y vikingos: violencia cotidiana y espiritismo en la urbe venezolana. En: «Antropología Social de América Latina». Carlos Caravantes (editor), pp. 125-137. Zaragoza: Actas del VII Congreso Nacional de Antropología Social. 1999a Crónicas del ‘espacio herido’: la corte de los malandros en el espiritismo marialioncero. Arinsana (en prensa). 1999b El culto de María Lionza en Venezuela: Tiempos, espacios, cuerpos. México: Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Departamento de Antropología (mimeo). Foucault, Michel 1978 Microfísica del poder. Barcelona: Ediciones de La Piqueta. García Gavidia, Nelly 1996 El arte de curar en el culto a María Lionza. Maracaibo: Editorial de la Universidad del Zulia. Mosonyi, Esteban Emilio 2001 Reflexiones críticas en torno al Caribe. Caracas (mimeo). Perrin, Michel 1990 El arte guajiro de curar: Tradición y cambios. En: La Guajira. De la memoria al porvenir. Una visión antropológica. Gerardo Ardila (editor), pp. 213-237. Bogotá: U.N. Centro Editorial, Fondo FEN Colombia, Universidad Autónoma de Colombia. Pi Hugarte, Renzo 1991 Los espíritus pertinaces. Cultos de posesión en América: alcances teóricos y comprobaciones empíricas. Montevideo: Universidad de la República, Departamento de Antropología Social y Cultural (mimeo). Pollak-Eltz, Angelina 1972 María Lionza. Mito y culto venezolano. Caracas: Instituto de Investigaciones Históricas, Universidad Católica Andrés Bello. 1994 La religiosidad popular en Venezuela. Caracas: Editorial San Pablo. Ramírez, Alecia 1990 El culto a María Lionza: un sincretismo religioso urbano de nuestros días. Anuario FUNDEF 1: 101-106. Salas, Yolanda 1987 Bolívar y la historia en la conciencia popular. Caracas: Universidad Simón Bolívar. 1996 Las desarticulaciones de una modernidad en crisis: revueltas populares y emergencia del caudillismo en Venezuela. Montalbán 29: 55-76. 29 1998 Nuevas subjetividades en el estudio de la memoria colectiva. En: Primer Simposio sobre Cultura Popular «Venezuela: Tradición en la modernidad», pp. 261-279. Caracas: Fundación Bigott/Equinoccio, Ediciones de la Universidad Simón Bolívar. Taussig, Michael 1991 La magia del Estado: María Lionza y Simón Bolívar en la Venezuela contemporánea. En: De palabra y obra en el nuevo mundo, 2. Encuentros interétnicos. Manuel Gutiérrez Estévez, M. León Portilla, G.H. Gossen y J.J. Klor de Alva (editores), pp. 489-518. Madrid: Siglo XXI Editores. E-mail: [email protected] Universidad Central de Venezuela Escuela de Antropología, Departamento de Etnología Caracas, Venezuela E-mail: [email protected] 30