La vecindad: relaciones que engendra en el País Vasco

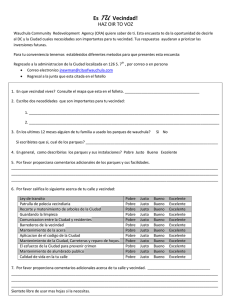

Anuncio