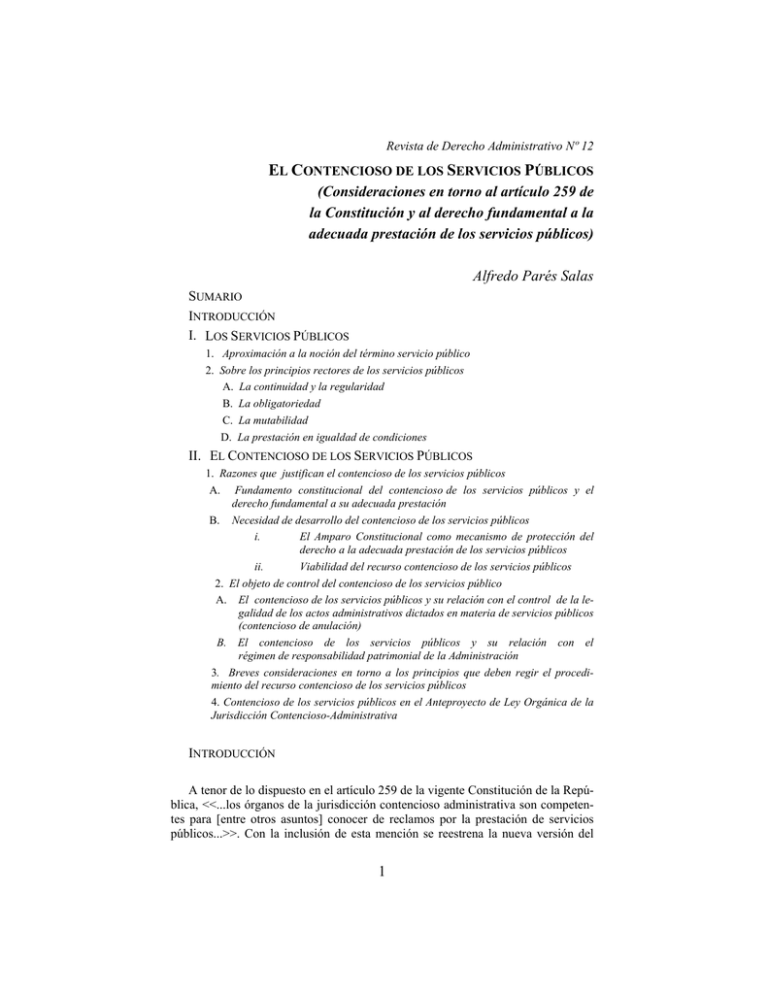

EL CONTENCIOSO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS A LA

Anuncio